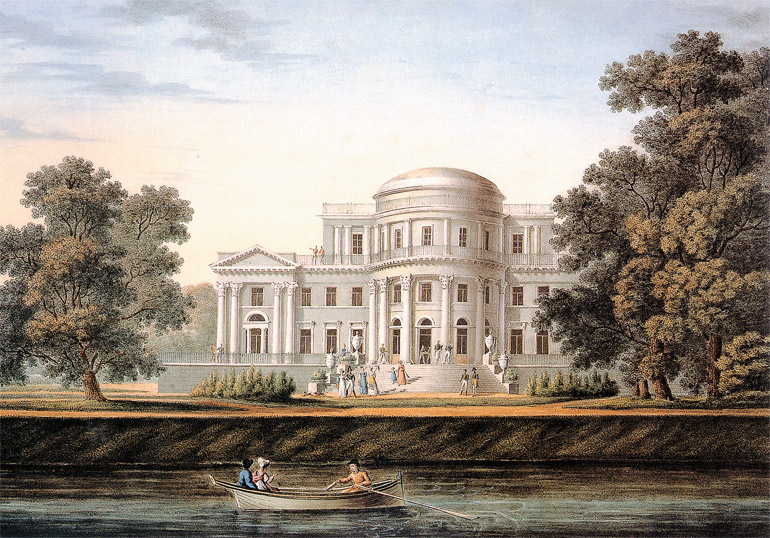

Карл Беггров. Дворец на Елагином острове. 1820-е годы. Огромные дубы перед дворцом уже тогда завораживали художников и посетителей парка

же первый хозяин этой территории — дипломат Петр Шафиров, получивший остров (тогда называвшийся Мишиным) в подарок от Петра I, — завел здесь загородный дом. Располагался

он на восточном краю, самом возвышенном, меньше других страдавшем от наводнений. На месте же западной оконечности — стрелки со львами — в ту пору плескались волны. Лишь

сто лет спустя здесь насыплют новые берега, построят дамбы, соединив с основным островом несколько безымянных соседей. Справедливо, что за островом закрепилось имя обер

гофмейстера Ивана Елагина, ведь именно при нем здесь возник настоящий парк, и дело было за малым — привлечь государственные силы и средства, чтобы из частной усадьбы

получился настоящий «парадиз».

Как можно судить по старинным планам, во второй половине XVIII века на каждом острове этой части дельты — Петровском, Крестовском, Каменном — сложилась своя парковая планировка, причем на удивление «отсталая», точнее, консервативно-барочная. Прямые протяженные аллеи, разбегавшиеся в разные стороны множеством лучей, образовывали затейливые перекрестки-звезды. На Елагином главная аллея вела от дворца через весь остров к западному мысу, как Морской проспект на соседнем Крестовском острове. Сегодня эта аллея едва угадывается в полузаросшей просеке. Зато существующий дворец в основе тоже из времен Елагина. Возможно, его автором был другой великий итальянец, ранее приехавший в Россию, — Джакомо Кваренги. Ведь авторство окончательного варианта соседней каменноостровской резиденции принадлежит именно ему. На протяжении XIX века облик острова, приданный ему Росси, почти не менялся. В 1900-е годы вследствие все большей популярности среди петербуржцев вечерних прогулок на

стрелку и проводов солнца в этой части острова появились кафе и даже фотопавильоны.

|

|

Толпы посетителей вытаптывали все дорожки и поляны. Поэтому на смену извилистым тропам россиевского пейзажного парка пришли мощеные (впоследствии заасфальтированные) дороги. И это уже близко к реконструкциям советского времени.

Они и начались со стрелки: в 1926 году по проекту архитектора Льва Ильина здесь строится гранитная набережная, украшенная статуями львов. Это одно из тех контекстных дополнений недавнего времени, которые, кажется, были всегда, уж во времена Росси так точно. Ан нет, даже форма мыса и последнего перед ним пруда претерпела изменения, когда эту часть пришлось заново укреплять вслед за разрушительным наводнением 1924 года.

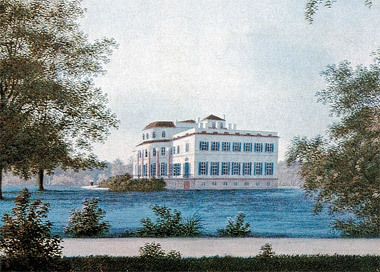

Иоганн Вильгельм Барт. Елагин дворец до перестройки. 1811 год

|

На главной аллее ЦПКиО имени Кирова. Август 1937 года

ьвов нашли по дороге в Петергоф на одной из дач, по всей видимости утраченной в годы революционной разрухи. Они родные братья тех львов, что стоят у дворца и еще много где в городе. Так было положено начало новому украшению парка, куда решили перенести многие оказавшиеся бесхозными садово-парковые скульптуры. На берегу одного из прудов

появился Геркулес Фарнезский, на главной аллее — мраморные вазы, а возле одного из служебных корпусов — Адонис. С Малой Конюшенной улицы привезли метеорологический

павильон, выполнявший функцию садовой будки до 1990-х годов, пока его не вернули в городской центр. Главный архитектор парка Евгений Катонин предложил разместить

в ЦПКиО копии античных статуй, что не противоречило ни идее парка эпохи Просвещения, ни местным традициям. Петр I так и поступил, украсив свой первый публичный

сад— Летний — далеко не лучшими примерами барочной пластики. В садах и парках посетителей должно не только развлекать, но и просвещать. Тем же, кто привык иронизировать над советскими «девушками с веслом», стоит приглядеться, какого рода скульптуры украшают публичные места теперь.

|

|

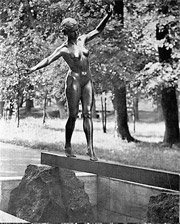

Однако вместо копий античных атлетов на острове появились современные авторские работы: рабочий с крестьянином, танцовщица и парадоксальный шедевр — обнаженная гимнастка, идущая по тонкой жердочке над «пропастью» — небольшим бассейном (все это творения супругов Манизер). До 1990-х годов девушкой на жердочке завершался ансамбль центральной аллеи, главного творения довоенной эпохи. Теперь скульптуры убраны в запасники и украсят выставку «Парк советского периода». А танцовщицу перенесли во двор

Вагановского училища (копия находится в Стокгольме), где она стоит как памятник Галине Улановой, послужившей когдато скульптору моделью. На острове остался только Геркулес…

Главное, исчезла аллея, отвергнутая реставраторами как бестактное вмешательство советского времени в гениальный замысел Росси. Однако Катонин, воссоздав одну центральную аллею с вазами и цветниками, лишь тактично вскрыл старейший — барочный пласт островной истории. Теперь же парк вновь утратил элементы регулярности, а с ней и воспоминания об эпохе до Росси.

Иван Саблин

|

|

|

|

|

Лестницу в сад Росси украсил мраморными вазами и плоскими чугунными корзинами

для цветов

Мраморного Геркулеса привезли на остров в 1930-е годы из какой-то разоренной усадьбы

Матвей Манизер и Елена Янсон-Манизер. Гимнастка на бревне. 1935 год

|

Личный опыт

Лев Штерн

(1911–1994)

старожил Крестовского — о Елагином острове

его детства |

ейчас, когда гуляешь по многолюдному ЦПКиО, трудно представить, каким Елагин был в предреволюционные годы. Затянутые ряской пруды, неухоженные дорожки, и никаких газонов, цветников, скульптур. Только несколько заброшенных беседок и павильонов. Безлюдным и заброшенным помнится мне и Елагин дворец. <…> Западная оконечность острова, знаменитая стрелка, посещалась нашим народцем редко. Няньки опасались, как бы мы в воду не сиганули. Ведь никакого парапета со львами еще не было: от дорожек, окаймлявших стрелку, шли крутые откосы прямо в воду. Сюда к вечеру приезжали горожане смотреть на закат солнца. Помню медленно прогуливающихся дам в невероятных шляпах, их спутников — «господинов» в канотье или панамах, офицеров в мундирах, длинноволосых художников в блузах, сидящих за мольбертами у самой воды, — все они казались мне пришельцами из другого мира. Именно к этим гуляниям и относилась строчка поэта «Подайте мне мотор! Шофер, на острова!». Остальной остров был в нашем распоряжении, и мы с

моими сверстниками с Крестовского изучили все укромные уголки этого зеленого рая. «Оснащение» игр было примитивным: зимой — санки, летом — мячи, палки с конскими

головами, скакалки, обручи. Диву даешься, какие расстояния мы пробегали, катя перед собой колесико, которому нельзя было позволить упасть. <…> Иногда на дорожках

Елагина появлялось чудо, вызывающее у нас трепет, — детский автомобиль. Построенный на базе четырехколесного велосипеда, он имел вид автомобиля со всеми атрибутами:

баранкой, ветровым стеклом, фонарями. Гудок в виде резиновой оранжевой груши с раструбом действовал на нас ошеломляюще. Мы стремглав бежали посмотреть на это великолепие, но владелец смотрел на нас надменно и с презрением. «Это с Каменного!» — говорили няньки, и мы понимали, что это что-то для нас недоступное. На Каменный

остров, с громадными, похожими на дворцы дачами-особняками, нас почти никогда не водили, да и делать нам там было нечего.

|