етербург имеет репутацию города старого. Для населенного пункта, как и для вина, это скорее достоинство, нежели недостаток. Однако большая часть застройки даже в историческом центре создана за последние сто с чем-то лет. Когда говорят, к примеру, о городе Достоевского, то напрасно представляют себе доходные дома начала XX века. Что касается пушкинского Петербурга, то он растаял как дым. Высотность и плотность рядового строительства сильно поменялись, так что былые доминанты потонули в море жилых домов, а частные сады стали дворамиколодцами.

Нет, конечно, иные здания помнят Екатерину II, а то и Петра I, но это лишь островки посреди кварталов, сформированных недавно, и что бы ни говорили о высокой сохранности

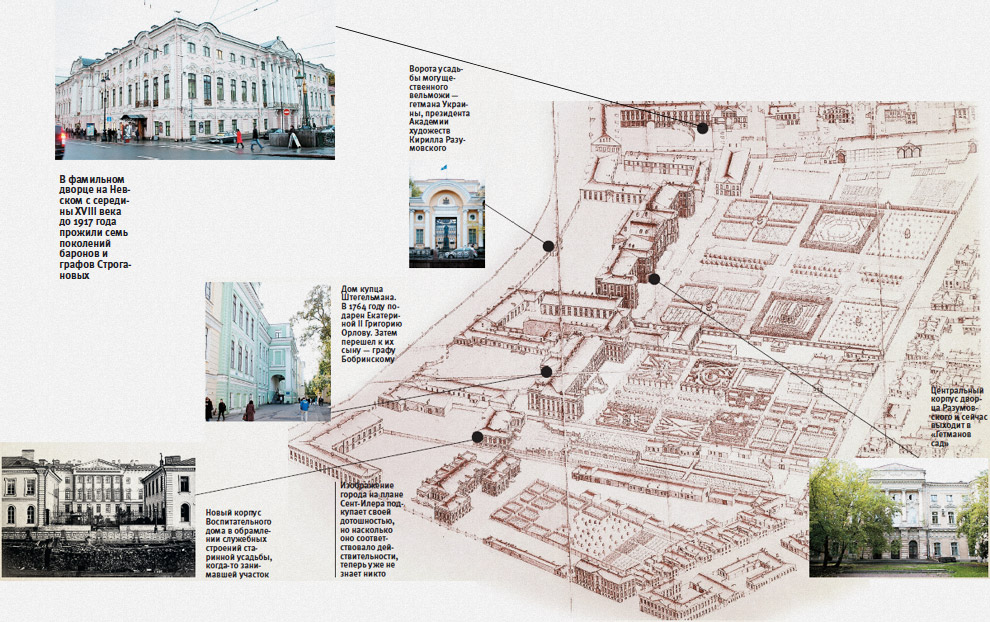

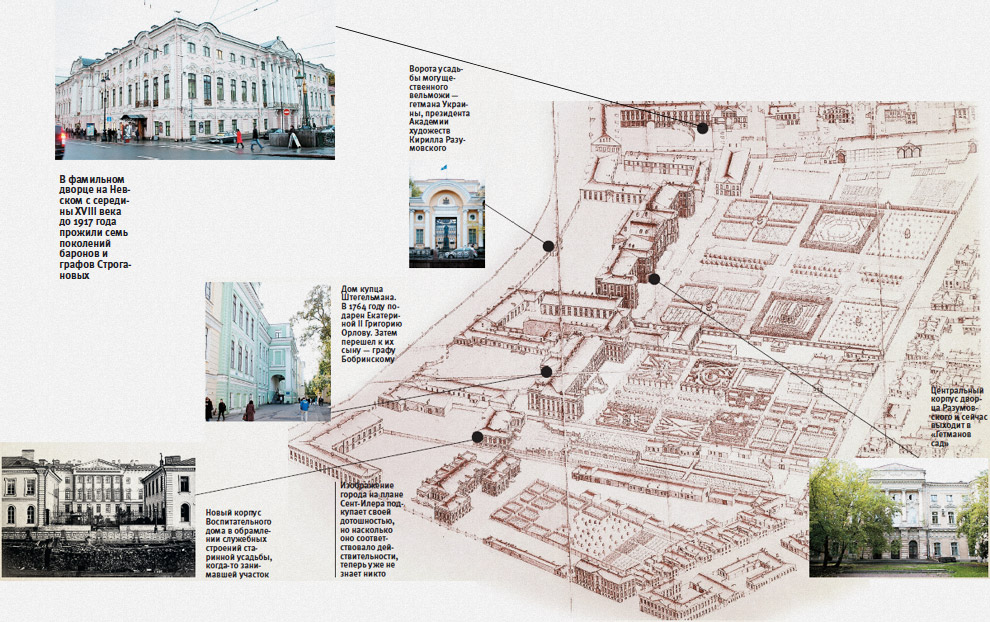

исторической ткани, в Петербурге, как и во всем мире, охраняют отдельные памятники, а надо бы городские пейзажи, панорамы, виды. Где у нас можно сказать: точно такая картина открывалась взору предков двести лет назад? В Петропавловской крепости и, как ни странно, в самом центре — в квартале улицей и Мойкой. Пять участков подряд по набережной сохранили первоначальные черты, как на знаменитом плане Сент-Илера 1762 года.Удивительна здесь широта строительства. В XVIII веке еще не экономили каждый квадратный сантиметр, потому дома расставлены просторно и не стремятся поразить размерами. Такой столица империи стала к середине XVIII века словно в пику замыслам Петра, который хотел, чтобы дома в его городе строились как в Европе, единым фронтом вдоль прямых широких улиц. А русские люди желали сохранить нечто от прежнего уклада, как в средневековой Москве с ее глухими дощатыми заборами вдоль кривых проулков, вот и поспешили вернуться к своим урбанистическим традициям, как только великий преобразователь умер.

В Европе же так строились не в центре города, а в аристократических предместьях. Особняк сторонился проезжих дорог. Главный корпус устраивали в глубине квартала, перед

ним создавали cour d'honneur — парадный двор. В этот курдонер выходили хозяйственные службы, конюшни, соединенные оградой с воротами посредине. С другой стороны дома

разбивали непременный сад.

Николаевский сиротский институт. 1900-е годы. Еще с двуглавым орлом на фасаде и без Ушинского во дворе

ыходит, что благотворительное учреждение стало приютом и для отжившего свое стиля, и для его последнего представителя в столице, Петра Плавова, которому удалось осуществить архаический эксперимент, чью провокационность сейчас уже трудно оценить. Парадоксально, но факт: если в Первопрестольной Воспитательный дом, задуманный тем же Иваном Бецким, строился как пример радикального градостроительного новаторства, оставаясь до 1920-х годов самым большим и заметным зданием в городе, которое и сейчас зримо соперничает с Кремлем, в Петербурге подобное учреждение мимикрировало под ансамбль старинных усадеб. Иван Саблин

| |

ерега Мойки в середине XVIII века вполне могли считаться таким вот предместьем. И сохранилось оно посреди бурно развивавшейся столицы, поскольку на излете усадебного XVIII века почти весь квартал (за вычетом линии домов по Невскому) перешел в собственность Ведомства учреждений императрицы Марии Федоровны. Помимо вдов и сирот под охраной государства оказался и небольшой фрагмент уходящей городской натуры. Кое-что было принесено в жертву. В отличие от Строгановского эти дворцы не могли сохранить интерьеры, коль скоро из аристократических городских усадеб их трансформировали в корпуса Сиротского института. Сначала в казну отошла усадьба гетмана Кирилла Разумовского (дом № 48), и единственные в Петербурге парадные усадебные ворота — маленький шедевр француза Жана-Батиста Валлен-Деламота — тогда удачно дополнил символ дома, пеликан. Но от интерьеров барочного дворца ничего не осталось. Та же участь постигла соседний дом Штегельмана (Мойка, 50), в создании которого подозревают самого Растрелли. Впрочем, существующий фасад — результат проведенной в 1770-х перестройки. Он сохранен, внутри же — сумрачная лестница без окон, какая едва ли могла украшать частный дом. Третье здание в этом ряду противопоставляет барочной вычурности соседей классическую строгость палладианского фасада. Впрочем, здесь, как затем в советской архитектуре, некоторые нюансы выдают подражание: корпус возведен специально для института в 1830-е, но по стилю своему вызывающе архаичен. Таким же получилось и здание училища глухонемых на последнем участке, обращенное фасадом уже на Гороховую улицу. Полуциркульным окном на фронтоне оно напоминает Биржу француза Тома де Томона. Другие корпуса в глубине участка созданы в те же 1830–1840-е годы и также притворяются памятниками строгого классицизма, к тому моменту не просто вышедшего из моды, но оказавшегося почти под запретом. К примеру, церковь с пилястрами шла прямо вразрез с высочайшим повелением строить православные храмы в «русском стиле». Подражание античности допускалось тогда лишь пропущенным сквозь призму археологии — так строил, скажем, Александр Брюллов.

|

Мнение

Алексей Бойко

доцент кафедры художественного образования и музейной педагогики РГПУ — о гении места

|

Одна из задач, стоящих, на мой взгляд, перед университетом, — сформировать актуальный культурологический контекст этого места в городском пространстве. Ведь даже когда территория РГПУ была открыта для всех, она не порождала значимой для горожан мифологии, обогащая их только визуальными впечатлениями: можно было пройти мимо старинных зданий. Между тем именно прошлое этого квартала, традиции Воспитательного дома, отсчет истории с павловских времен немало способствовали новому самосознанию пединститута, когда он стал университетом. Ощутить себя в мире исторических ценностей, прокладывая в нем маршруты обновления культуры, — это, по сути, и означало обрести понимание университетской целостности учебного заведения. Но я бы сказал, что жизненное одухотворение пространства отстает от самосознания. В американских университетах есть традиция: два процента от общего бюджета заведения, составляющие немалые суммы, тратятся на художественные решения на собственной территории. Это позволяет заказывать работы ведущим современным скульпторам, дизайнерам, садовникам. У нас никаких культурных интервенций не наблюдается, территория сугубо функциональна. Ее,

конечно, стараются совершенствовать — ремонтируют корпуса и аудитории, проложили дорожки с указателями, как куда идти (свободолюбивые студенты, конечно, прокладывают альтернативные трассы), но очевиден приоритет хозяйственных вопросов. Гений места еще не снизошел и не угнездился...

|