дивительный случай случился со мной: я вдруг позабыл, что идет раньше, 7 или 8? Я отправился к соседям и спросил у них, что они думают по этому поводу» — так начинает Хармс один из своих коротких рассказов-«случаев».

В подъезде дома по улице Маяковского, 11, где писатель прожил шестнадцать лет, порядок квартир тоже странный: на третьем этаже, где жил Хармс, — квартира № 8, на четвертом — № 7. То, что здесь же квартиры № 17 и 58, — понятно, это последствия капремонта 1970-х, когда большие коммуналки делили на отдельные квартиры и тасовали нумерацию. Но вот чехарда с малыми номерами — хармсовского времени. Ведь сначала его семья жила в квартире № 9, у Хармса даже есть такая рукописная визитка. А потом эта же квартира стала № 8. Сегодня некоторые хармсолюбы, вычитав его адрес из писем, не прочь зайти в подъезд и потолкаться возле дверей, как Коратыгин у Тикакеева, — проверить, существует ли та самая квартира. Существует, но ее бывшая площадь поделена между квартирами № 8 и соседней № 58.

Англоман Хармс на балконе Дома книги. Чем не Шерлок Холмс?

Девятнадцатилетний Даниил Ювачев-Хармс — а эту вторую фамилию, смесь английского harm («вред») и французского charme («чары, обаяние»), он придумал еще на школьной скамье — переселился на Надеждинскую улицу в декабре 1925 года. Жил он вместе с родителями, младшей сестрой и компаньонкой матери Лидией Смирницкой, которая учила его в детстве английскому языку. Отец, Иван Павлович Ювачев, бывший политкаторжанин, писатель-моралист, печатавшийся под псевдонимом Миролюбов, тогда работал на Волховстрое, мама, Надежда Ивановна Колюбакина, заведовала хозяйством в Боткинской больнице. Даниил еще числился в Электротехническом техникуме, но его интересы все явственнее смещались в сторону литературы, он выступал с чтением собственных и чужих стихов на концертных площадках, вошел в «Орден заумников», вскоре переименованный в «Левый фланг», а вскоре с приятелем Александром Введенским создал «Школу чинарей». «Это была не литературная школа в привычном смысле слова, — пишет исследователь творчества обэриутов Валерий Сажин, — скорее, эзотерическое интеллектуальное сообщество, подобное философской школе, где устная беседа перетекала в письменный текст и обратно».

| |

Круг «чинарей» составят друзья Хармса ЯковДрускин, Леонид Липавский, Николай Олейников. Они собирались на Надеждинской — разговаривали, музицировали, сам Хармс играл на фисгармонии, которую, несмотря на постоянную жизнь в долг, ему удалось купить в комиссионке.

После ареста и дела об «антисоветской организации» в 1931 году бывшие обэриуты могли публиковать только детские произведения, их спасали журналы «Еж» и «Чиж». Для

этих изданий, основанных Маршаком, Хармсом были написаны «Иван Иваныч Самовар», «Веселые чижи», «Иван Топорышкин» и другие стихи. Все остальное — повести, рассказы,

драматические произведения — лежало в ящиках стола. Впрочем, после публикации в 1937 году стихотворения «Из дома вышел человек…»

Никто бы не обратил внимания на скучный фасад, если бы не мемориальная доска, посвященная Хармсу

Хармса целый год не печатали даже в «Еже». В начале войны, симулируя шизофрению, он сумел получить «белый билет» и избежал мобилизации, однако 23 августа 1941-го был арестован по обвинению в «пораженческой агитации». 11 сентября в соседний дом № 9 попала бомба, взрывная волна повредила и квартиру Хармса. Его жена, Марина Малич, вынуждена была переселиться в другое место — в «писательскую надстройку» на канале Грибоедова. Возможно потому, что дом обез людел, рукописи Хармса избежали огненной пасти буржуйки, пожравшей в блокаду бесчисленные книги, мебель, домашние архивы. Произведения Хармса спас единственный оставшийся в живых из «чинарей» — Яков Друскин.

Страшной зимой 1942 года он добрел с Петроградской стороны до улицы Маяковского, собрал вместе с Малич все бумаги, которые удалось найти, сложил их в небольшой чемоданчик и отнес домой, где уже хранились переданные ему рукописи Введенского и машинописные тексты Олейникова. Этот чемоданчик, как самую большую ценность, Друскин сберег во всех перипетиях эвакуации. С середины 1960-х он начал осторожно знакомить с наследием «чинарей» близких ему филологов, а после передал хранившиеся у него архивы в Публичную библиотеку. С тех пор произведения Хармса, Олейникова, Введенского и Липавского начали публиковаться и изучаться.

|

1928 году Хармс нарисовал план «Наша квартира», но это была очередная мистификация — воображаемая удобная квартира с окнами на обе стороны, с просторной столовой, кабинетом, спальней и комнатой для прислуги. Как следует из плана, нарисованного племянником Хармса Кириллом Грицыным (род. в 1933), двери всех пяти комнат выходили в

общий коридор, а окна — на улицу Маяковского. Сначала семья Ювачевых занимала всю квартиру, но после смерти мамы в 1929 году им, вероятно, не позволили занять ее комнату и вселили туда чужих людей — мать и дочь Дрызловых.

одственники и друзья охотно описывали экстравагантное жилище Хармса. Порой их воспоминания противоречат друг другу. Как говорила Лидия Гинзбург, чем талантливее мемуарист, тем ярче он врет. Относясь к мемуарным свидетельствам с должной долей скепсиса, мы выбрали те, что хоть иногда пересекаются. Жена Марина Малич: «Данина комната представляла собой половину некогда большой комнаты, разделенной перегородкой. Сквозь нее все, что происходило на той половине, было слышно. А там жили старуха-мать, уже не встававшая с постели, и ее дочь. Дальше жил отец Дани, Иван Павлович. Иногда в коридоре он предупреждал, что сейчас к нам зайдет.

Легендарный чемоданчик, в котором Яков Друскин вывез из блокадного Ленинграда рукописи Хармса, Введенского, Олейникова. Предоставлен для съемки Валерием Сажиным

то был очень высокий, скелетообразный старик с бородой и всегда бледным лицом. Заходил он редко, на несколько слов. Даня моментально вскакивал и стоял навытяжку, как солдат. Я тоже стояла. Отец был в курсе того, что писал Даня, хотя не припомню, чтобы Даня ему что-то свое читал. Тем более написанное не для детей, взрослое. Но Иван Павлович прекрасно знал, и то, что Даня писал, его раздражало. Дальше, за отцом, были две комнаты, в которых жила сестра Дани с семьей. Лиза была замужем за ярым коммунистом, и поэтому мы к ним не ходили и не разговаривали. На окнах у нас были занавески, сделанные из простыни. В комнате стоял диван, продавленный, с дыркой посередине. Когда я первый раз легла на него, я провалилась и собачка под диваном завизжала — должно быть, ее задели пружины проклятые. Спать вдвоем можно было только на полу. Заметной вещью была стоявшая у стены фисгармония. Даня садился за нее нечасто, хотя любил музыку и играл с удовольствием. Играл он немного вещей, больше по памяти. Зато Яша Друскин, когда приходил к нам, всегда играл подолгу. На стене висел наискосок большой плакат. Какое-то тибетское изречение. "Аум мани падмэ хум". Даня

сказал, что это очень сильное заклинание. <…> Он всегда одевался странно: пиджак, сшитый специально для него каким-то портным, гольфы, гетры. Непременно с большой длинной трубкой во рту. Он и на ходу курил. В руке — палка. На пальце большое кольцо с камнем, сибирский камень, по-моему, желтый. Одежду он себе заказывал у портного. Никто же не носил такие короткие штаны. Ложились мы поздно и вставали тоже поздно, иногда в два или даже в три часа дня. Мы жили только на Данины гонорары. Когда ему платили, тогда мы и ели. Мы всегда жили впроголодь. То, что произошло с Даней, было даже страшно сообщать кому-нибудь. Я могла говорить о его аресте только намеками. Наташа Шварц знала, что случилось с Николаем Макаровичем Олейниковым в 1937 году, когда его арестовали. И я ей написала через неделю после ареста: "Двадцать третьего августа Даня уехал к Никол(аю) Макаровичу, я осталась одна, без работы, без денег, с бабушкой на руках. Что будет со мной, я не знаю, но знаю только то, что жизнь

для меня кончена с его отъездом"».

Друг Хармса, искусствовед Всеволод Петров (после войны он поселился в том же доме на той же площадке, и сейчас его дочь, Марина Всеволодовна Петрова, живет в квартире

№ 58, куда после капремонта вошла часть квартиры Хармса): «Рассказывали, что комната Хармса с полу до потолка изрисована и исписана афоризмами, из которых всегда цитировали один: "Мы не пироги", но я уже ничего подобного не застал. Только был приколот к стене листок клетчатой бумаги, вырванный из тетради, со "Списком людей, особенно уважаемых в этом доме" (из них помню Баха, Гоголя, Глинку и Кнута Гамсуна) и висели на гвоздике серебряные часы с приклеенной под ними надписью: "Эти часы имеют особое сверхлогическое значение". На стенах я заметил отличный портрет Хармса, написанный Мансуровым, старинную литографию, изображающую полковника времен Николая I, и беспредметную картину в духе Малевича, черную с красным, про которую Хармс говорил, что она выражает суть жизнь. Эта картина была написана тоже Мансуровым».

| |

естра Елизавета Грицына: «Жили они с Мариной небогато. Даня зарабатывал мало. Обедали, как правило, у меня. Папа был на пенсии и не мог нам помогать. Комната была у них в два окна. Посредине стоял старинный стол, большой диван, за ним фисгармония — Даня любил музыку и сам играл. Над письменным столом — лампа, на абажуре которой им были нарисованы все его приятели. Никаких его личных вещей не сохранилось, только рукописи. Когда я вернулась в Ленинград после эвакуации, в нашей разбитой квартире была целая куча — и стекло, и бумага вперемешку. Оттуда мы с Яковом Семеновичем выбрали что возможно. По письмам жены я знала, что его под воротами нашего дома арестовали. Сам себе напророчил: "Из дома вышел человек"». А. П.

|

Личный опыт

Валерий Сажин

публикатор сочинений Хармса — о попытках установить доску на доме поэта

|

Мемориальная доска появилась на доме Хармса к столетию поэта, но ее установке предшествовало много всякого абсурда. В мае 2005 года мы проводили во дворе дома очередной Хармс-фестиваль и помимо театральных, музыкальных выступлений, странненьких выставок планировали открыть и доску. Все заботы по ее созданию взял на себя Фонд Лихачева. Когда все было готово, администрация Центрального района вдруг воспротивилась, объявив, что в доме нет организации, которая будет за доской «ухаживать». Абсурд, конечно,

кто же ухаживает за другими досками, висящими на жилых домах? Но власти упорствовали и даже предложили провести фестиваль во дворе не дома № 11, а соседней школы. Но когда стало ясно, что народ все равно будет стекаться на наши мероприятия, хармсовский двор, а он был в ужасном состоянии, помыли с мылом и наспех покрасили первые этажи и парадную. Это мне напомнило, как к приезду Никсона власти по трассе движения кортежа, на Московском проспекте, подновили первые этажи, — тогда это называлось «книксеном». Однако повесить доску на стену нам тогда так и не удалось — пришлось ее временно открыть на постаменте рядом с домом. Через полгода авторитетный Фонд Лихачева наконец выиграл эту странную борьбу и установил доску на доме к дню рождения поэта — 30 декабря.

Автор доски — скульптор Вячеслав Бухаев

|

Личный опыт

Глеб Ершов

искусствовед — о выставке «Елка Хармса»

|

В 2005 году в галерее Navicula Artis мы воссоздали квартиру поэта, оттолкнувшись от плана, который Даниил Иванович нарисовал в записной книжке. Воспроизводили его, конечно, не буквально, а интерпретируя быт Хармса в духе Хармса. В столовой, например, предлагались «бутерброды» от Мани Алексеевой — небольшие деревяшки-распилы, на которых были «кусочки сала» из пенки и «шпротинки» из рыболовных блесен. Для комнаты отца, революционера, сосланного на Сахалин, Евгений Залманов нарисовал воображаемую акварельную панораму сахалинского побережья. В Даниной комнате стояла сложно сконструированная «машина» Дмитрия Пиликина, на ней можно было покрутить педали, как на велотренажере. Дань оккультизму отдавали карты таро, нарисованные Андреем Хлобыстиным. Елка, а Хармс родился под Новый год, была в виде шелкографии Тимура Новикова. Для

гостиной Илья Гапонов притащил огромный шкаф — важный обэриутский предмет. Помните у Введенского: «Я поднимаю слово шкаф, теперь я ставлю шкаф на место, он вещества крутое тесто». Из открытых створок этого шкафа виднелись розочки. Кладбищенскую ноту усиливала маска Хармса, сделанная скульптором Александром Позиным. Он был и автором временной мемориальной доски из ржавого железа с прорезанным человечком, которую мы повесили на Маяковского, 11, в дни хармсовского фестиваля 1995 года, — тогда это был целый перформанс с пожаром, хармсовскими персонажами, альпинистами, спускавшимися с чердака, цветами, которые кидали в подвешенную детскую коляску, и прочее. Спустя десять лет мне вновь довелось поучаствовать в церемонии. Постоянную доску устанавливал уже Фонд Лихачева, все было честь по чести: приглашенный председатель Комитета по культуре Николай Буров толкнул речь, дернул за веревочку, но покрывало зацепилось. Пришлось мне, одолжив лестницу в соседнем магазине, снова лезть на стену (дежавю какое-то!) и помочь покрывалу «торжественно упасть».

|

Схема квартиры Ювачевых, нарисованная в 2007 году племянником Хармса Кириллом Грицыным

|

|

|

|

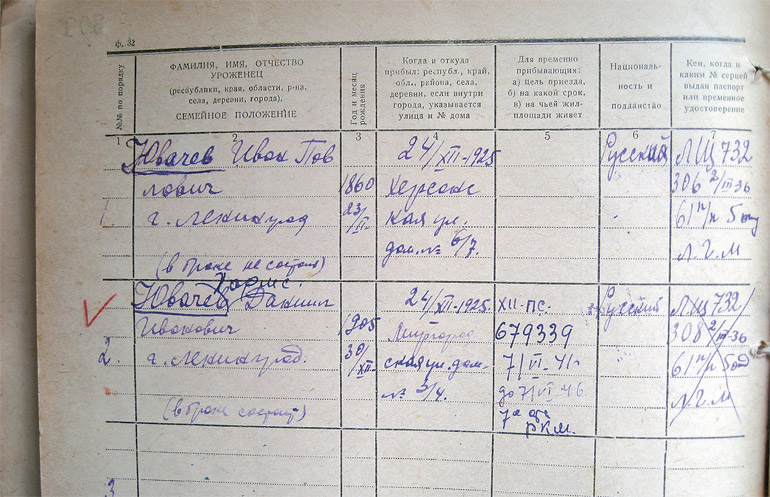

Запись в домовой книге, которая до сих пор хранится в жилконторе на улице Маяковского. Как можно убедиться, псевдоним Хармс стал для поэта второй частью фамилии

Автопортрет за окном. 1933 год

Бомба попала в угловой дом 11 сентября 1941 года. Удар был такой силы, что треснули камины даже в квартирах в Ковенском переулке. Сегодня жильцы показывают эти трещины с благоговейным трепетом. Фото 1947 года

Жена Хармса Марина Малич позирует за фисгармонией. 1938 год

Автопортрет с галстуком. 1933 год

Выставка в галерее Navicula Artis отражала модную ныне тенденцию карнавализации творчества Хармса — если задуматься, совсем не смешного писателя

|