Зачастую место снесенного храма на центральной площади города занимало здание обкома партии. В Сестрорецке из кирпича разобранной церкви на том же фундаменте собрали школу

Белые стены в тон северным снегам, луковки, как пламя свечи, линии, отдающие модерном, — так строили последние русские храмы накануне наступления атеизма

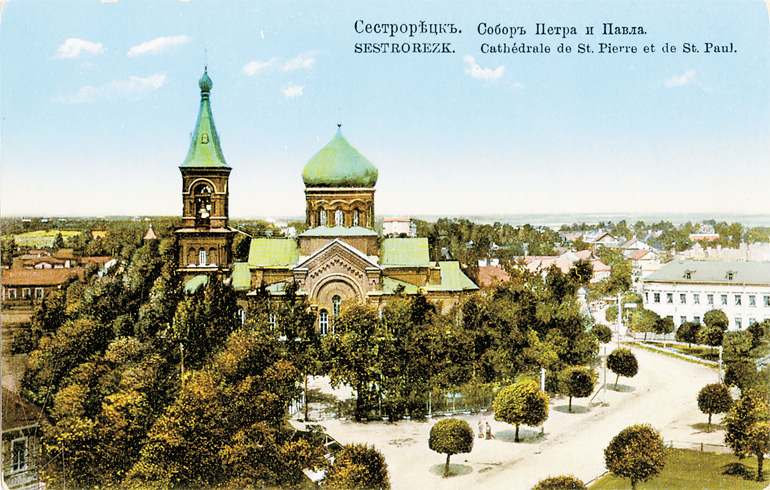

Сестрорецкий завод обеспечил город многоконфессиональным населением, были здесь в прежние времена и кирха, и синагога. В советское время все эти источники опиума для народа исчезли. Так могло случиться в маленьких городах — в отличие, скажем, от Ленинграда, где и самые жестокие меры по борьбе с религией не смогли бы стереть из облика города старинные храмы. Впрочем, никаких архитектурных шедевров в ту пору в заводском пригороде столицы, конечно, не было. Епархиальный архитектор Григорий Карпов возвел во второй половине XIX века, что называется, типовую церковь в русском стиле, в подражание, видимо, заводским корпусам тоже из неоштукатуренного кирпича. Массивный купол, колокольня с шатром, тяжелые, грубые детали — за моду на такие сооружения в России отвечают зодчий Константин Тон и император Николай I. Сколько было таких церквушек по разным городам и как мало их осталось! Вот и сестрорецкий храм уступил в 1930-е место школе и непременному для центра города памятнику Ленину.

Новая же церковь построена совсем недавно — на противоположном берегу озера и в известном смысле по противоположным архитектурным принципам. Тем, что получили название неорусского стиля, пришедшего в эпоху модерн на смену стилю псевдорусскому. Голые плоскости стен, подражающие псково-новгородскому зодчеству, затейливые силуэты, неожиданные завершения — в такой манере в начале XX столетия работал Андрей Аплаксин, тоже епархиальный зодчий, и теперь кажется проще имитировать этот стиль, нежели изразцы или кованые решетки церквей XVII столетия. Елена Шаповалова, спроектировавшая якобы первый постперестроечный храм в Петербурге — церковь Святого Георгия у площади Победы, одарила и Сестрорецк образцом такого неонео-русского зодчества.

Вокруг озера

В пору архитектурных экспериментов 1970–1980-х годов в Сестрорецке строились по большей части только жилые дома. Здесь, как и по стране, упорно решали квартирный вопрос. Но для придания своеобразия центру одних многоквартирных гигантов было недостаточно. В те годы территория Курорта худо-бедно сохраняла исторические черты, район же инструментального завода и вообще берега Разлива претерпели радикальные преобразования. Здесь вовсе исчезла дореволюционная (деревянная) застройка, но и присутствие

сталинских строений также не слишком заметно. Начинали словно с нуля, как если бы никакого поселения здесь прежде не существовало либо его разрушили безжалостные варвары.

|

|

Как и во многих городах Европы, стертых с лица земли войной, недостаток культуры в новом Сестрорецке компенсировали избытком природы. Новый центр планировали как подобие парка на берегах одной из малых запруд, отчего сложилась немного курьезная ситуация: город, название которого напоминает о реке, оказывается построен на озере. Итак, жилой застройке следовало противопоставить несколько зданий особого назначения. Как в старых городах, над домами скромных обывателей должны были вознестись дворец и собор. Роль первого, понятное дело, досталась зданию горсовета — симметричному, тяжеловесному, гораздо менее привлекательному, нежели многие жилые дома Сестрорецка. Но как быть с собором?

Прежний заводской храм давно снесли, новый появится еще не скоро. Но вспомнив, наверное, что в Сестрорецке, как и во многих городах России, церкви в эпоху борьбы

с религией сплошь и рядом уступали место школам (и давали им стройматериал), градостроители сделали духовным центром нового города профессионально-техническое училище. Так в пригороде Ленинграда появилось одно из самых величественных зданий под не слишком престижной вывеской ПТУ. Впрочем, это единственное специальное учебное заведение в городе, изначально приписанное к градообразующему оружейному заводу, более того, старейшее ремесленное училище в стране. Его перепрофилирование в конце XX века (вместо фрезеровщиков здесь стали обучать гостиничных и ресторанных работников) отра зило изменения в судьбе всего города, где курорту суждено было победить завод. Но на этапе проектирования об этом еще не знали, и здание задумывалось, наверное, как храм и знаний, и труда. От всех прочих домов в новом центре ПТУ отличает прежде всего цвет — красный. Быть может, революционный, быть может, перекликающийся с заводскими корпусами кирпичного стиля, но не исключено, что и продолжающий своеобразное противостояние «белого» и «красного» модернизма — домов из бетона и домов из неоштукатуренного кирпича, имевшее место во всей мировой архитектуре. Белый цвет в Сестрорецке достался жилой архитектуре и «дворцу советов», на фоне которых красное здание должно было стать еще заметнее.

Училище кажется архаическим храмовым комплексом или архитектурой будущего с «башней Татлина» посредине

Постановка отдельных корпусов на столбы напоминает отчасти соседний горсовет, сложный (свободный или хаотичный) план близок к жилым домам. Но самая заметная деталь — затейливая башенка, не то зиккурат, не то минарет, — совершенно необычна. Без нее училище было бы не вполне храмом, и как не вспомнить украшение советских школ в 1920-е куполами обсерваторий, призванными заменить традиционные луковки. Бесполезно искать функциональное оправдание этой детали, хотя архитекторы Каменский и Хотин, вероятно, нашли что сказать об этом строгой госкомиссии. Башня эта — чистое излишество, из тех с которыми боролись при Хрущеве, однако изгнанные в дверь украшения, что называется, вернулись в окно. Теперь уже не классические, а отсылающие куда-то в глубь веков — или к современной архитектуре капстран. Нагромождения геометрических объемов, как и

сложные планы новых зданий в курортном пригороде, стали сущим прибежищем для зодчих, уставших проектировать «типовые жилые единицы». Со временем именно такие индивидуальные проекты будут воспринимать как «памятники архитектуры конца XX века» и, хочется надеяться, охранять и реставрировать.

|

Улица Володарского

Праздничная демонстрация 1980-х годов поворачивает с площади Свободы на улицу Володарского. Эти названия — наследие первых лет советской власти, когда в России повсеместно стирали старую топонимику (считай, историю) и объяснимые почвенные названия, как, например, Базарная площадь и Выборгская улица, заменяли революционными клише. Имя Володарского, комиссара по делам печати и пропаганды, закрывшего в 1918 году все оппозиционные большевикам издания и вскоре застреленного, в Петрограде дали

Литейному проспекту, поселками Володарского до сих пор называются Сергиевка и Фарфоровый, имя нового мученика получили фабрики, заводы и пароходы. В перестройку в

столицах число подобных топонимов уменьшилось, но в маленьких городках все эти герои, как и Ленин, еще на местах.

|

|

|

|

|

Мнение

Елена Семенова

журналист — о новых формах работы с паствой

|

Новый сестрорецкий храм посвящен подводникам. «Почему подводникам? — спросите вы. — Неужели на заводе еще и подлодки делали?» Нет. И базы флота никакой здесь не было, и военно-морского училища. Однако на стеле у входа воспроизведен скорбный список погибших, в самой церкви установлено информационное табло с базой данных, где можно найти любую лодку, любого члена экипажа. В основание часовни заложены капсулы с землей, привезенной с мест базирования и строительства подлодок: из Гремихи, Видяева, Северодвинска и даже из Сан-Диего, где захоронили часть экипажа лодки К-129, погибшей в 1968 году в Тихом океане. И вообще, сестрорецкий храм, как уверяют, «первый и

единственный посвященный подводному флоту России». Это не так.

Я боюсь оскорбить чьи-то чувства, но у меня рядом с ним возникает отчетливое ощущение PR-проекта. Церковь заложили в 2002-м, когда свежи были воспоминания о трагедии «Курска», люди охотно жертвовали на памятники. Что там мученики самого Сестрорецка? А ведь их было немало. Репрессии выкосили лучших мастеров на заводе как вредителей, население окрестных деревень в 1936 году было безжалостно депортировано из пограничной полосы в Таджикистан и Сибирь. Под Белоостровом в сентябре 1941-го шли жестокие бои, причем защищали Сестрорецк ополченцы — девушки, подростки. Чуть ли не половина жителей, оставшихся в прифронтовом городе, умерли от голода. Может, стоило начертать на стенах храма или заложить в базу данных их имена? Людей, живших на этой земле и пострадавших за нее. Но… Неактуально. И вот обнаруживается, что на самом деле Сестрорецк — родина подводного флота России. Что здесь в присутствии Петра I в водах Разлива было испытано первое «потаенное судно». Его «модель» — большую бочку — ставим рядом. Освящению храма придается всероссийский резонанс, приезжают патриарх, министр обороны, главком ВМФ. Губернатор Петербурга и супруга президента сажают деревца на аллее, дарят иконы. Все это становится историей. Рекламируется, капитализируется, благоустраивается. Может, однажды вспомнят и о сестрорецких неподводниках?

Похожими башнями украшено здание администрации провинции Лимбург в голландском городе Маастрихте

Горсовет Сестрорецка — еще одно здание «на ножках»

Дом купца Леонтьева (на фото) охраняется КГИОПом и не может быть снесен

Компания, купившая здание у города, предпочитает, чтобы он освободил участок естественным путем, никого и ничем не обременяя

|