Служащим конно-железной дороги полагались темно-синие мундиры с красным кантом, фуражки с буквами Г.К.Ж.Д., медные номерные бляхи

Часто ли вы ездите на трамвае? Тот, кто ездит часто, ответит со вздохом. А кто нет — с облегчением. Сегодня неуклюжие трамваи вынуждены стоять в пробках, терпеливо пропуская вперед юркие маршрутки и наглых автомобилистов. В сравнении с уютными, мягкими и бесшум ными европейскими вагонами наш суровый стиль тоже проигрывает, грохочут

поезда по-прежнему, ходят редко. Но то ли немалое количество времени уже проведено в петербургских трамваях, то ли их маршруты были затейливо проложены по всему городу и

по дороге из окон много чего можно было рассмотреть, горожане вспоминают этот исчезающий вид транспорта с нежностью.

Старейший трамвайный парк — а сегодня единственный действующий из дореволюционных парков — занимает большую часть квартала. Место выбрали еще в 1876 году, под парк конно-железных дорог, а с 1907 года, когда трамвай постепенно начал вытеснять конку, все коночные парки переоборудовали в трамвайные. Первую пассажирскую конку в России пустили в 1863 году по Невскому проспекту, от Николаевского (Московского) вокзала до Дворцового моста. К этому времени нью-йоркская конка обслуживала пассажиров уже тридцать лет. Но в русской столице первые три одиночные линии чуть не обанкротились: выручка с пассажиров не позволяла содержать дорогую дорогу. И лишь в 1874 году,

когда дело в руки взяла городская дума, в Петербурге начали создавать продуманную сеть общественного транспорта.

В 1898 году конку в столице обслуживало 1400 человек

|

|

В конкурсе на строительство дорог победили опытные предприниматели, построившие немало железных дорог по всей России, — коммерции советник Петр Губонин и статский советник Сергей Башмаков. Они не только проложили 84 версты (90 километров) рельсов по городу, но и построили шесть парков с депо для размещения вагонов и конюшнями для лошадей. Затем учредили акционерное общество и продали акций на семь с половиной миллионов рублей. Согласно договору с городской думой после сорока лет эксплуатации все линии КЖД должны были перейти в ведение города. Но владельцы конки цепко держались за прибыли и не хотели пускать на городские улицы трамвай: не разрешали использовать свои линии и препятствовали прокладке новых. После многолетней тяжбы город в 1902 году получилтаки имущество конки «со всем подвижным составом, с вагонами, лошадьми, конской сбруей, кондукторским и кучерским платьем, а равно все относящиеся к предприятию земли, с возведенными на них домами, конюшнями, конно-железными парками». Вскоре электрический трамвай оттеснил тихоходную конку на окраины, коночные вагоны переделали в прицепные трамвайные. Полный запрет конки совпал с концом империи. В начале 1917 года городская дума постановила: «Ввиду полного истощения лошадей и неустранимых затруднений в получении фуража закрыть все линии конной тяги». Как выглядела конка, наверное, более-менее представляют все. Можно свериться с наглядным образом — памятником у станции метро «Василеостровская». Вагоны были двух типов: одноэтажный везла по рельсам одна лошадь, двухэтажный вагон, где можно было сидеть и на крыше, на империале, — две. На невские мосты ни тот, ни другой вагон въехать своими силами не могли, поэтому к ним прицепляли добавочных лошадей, специально дежуривших перед переправами. Впереди и сзади вагона были открытые площадки, с которых винтовые лестницы вели на империал. Проезд наверху стоил 2 копейки, внизу — 3 или 5, в зависимости от дальности поездки. Внизу сидели на скамейках вдоль стен, а на империале — на двусторонней скамейке в центре, спиной друг к другу. Вагоновожатый правил лошадьми, кондуктор продавал билеты и давал сигналы остановок. Весь путь служащие проводили стоя и концу рабочего дня уставали не меньше лошадей. Сначала лестница на империал была прямой, по ней надо было карабкаться как на чердак, и порой те, кто спускался, наступали на голову желающим подняться. После усовершенствования конструкции и долгих дебатов в думе на империал без ущерба для репутации смогли взойти и дамы.

|

Надевание бандажей в центральной мастерской парка. 1931 год

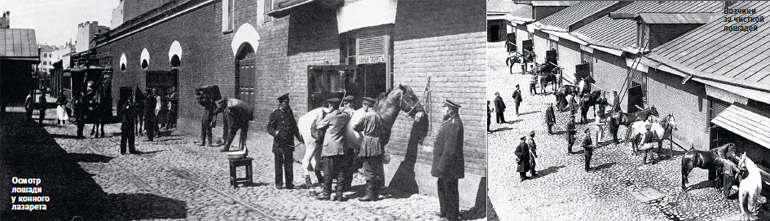

то же представлял из себя конно-железнодорожный парк? Вспоминает внучка декабриста Ивашева, чей отец возглавлял один из городских парков. «В пять часов дежурный сторож давал свисток. Отец вставал и уходил на осмотр подготовки к выпуску вагонов. Проверял состояние лошадей и прислуги, техническую оснащенность вагонов. Территория парка была обширная: конюшни, вагонные сараи, ветеринарный лазарет, кузница, слесарная мастерская. В парке жила и большая часть обслуги — кучера, конюхи и другие. Нас, детей, спокойно отпускали гулять по всей территории. Условия труда и оплата были терпимы. Люди дорожили своим местом. Текучки не наблюдалось. Работая в правлении и конторе, я видела, как редко появлялись новые фамилии. <…> Конюшни были просторные и светлые. В стойле лошадь могла повернуться и лечь. Сена ей давали вволю, овес насыпали три раза в сутки. Ветеринарный врач приезжал два-три раза в неделю и по вызову. Заболевшая лошадь помещалась в лазарет в большое стойло, где она ходила без привязи. Если у лошади ослабевали копыта, то ей ставили в денник большой ящик с сырой глиной, и лошадь стояла в прохладной и влажной массе. Вид лошадей был бодрый, кучерам запрещалось пользоваться кнутом. Ослабевших выводили на продажу, и их охотно покупали пригородные крестьяне и извозчики. Однажды одна наша лошадь по кличке Султан — молодая, изящная, светло-серая в яблоках — шла в конке, а мимо проезжал великий князь Константин Константинович. Увидев Султана, он остановил конку, узнал, из какого она парка, и в тот же день прислал человека купить Султана для своего выезда. Лишь потому, что конка шла очень медленно, создавалось впечатление, что тянут вагон не бодрые лошади, а клячи».

Строительство новых депо. 1927 год

|

|

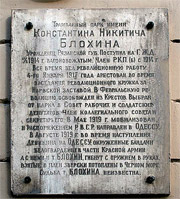

отя на улицах города конка сосуществовала с трамваем до 1917 года, парки уже с 1909 года официально назывались трамвайными. В 1922-м им присвоили номера, а вместо былых топографических названий — Василеостровский, Московский, Рождественский, Ланской, Крестовский — наградили именами большевиков: Леонова, Коняшина, Смирнова, Калинина, Скороходова и других. Петербургский (потому что на Петербургской стороне) стал парком № 3 имени Блохина — «Блохой», как его ласково звали трамвайщики. Во всех парках установили бюсты героям и попытались на мемориальных досках сформулировать, чем эти герои матери-истории ценны. Текст о Блохине показателен не только подробностью жития (обычно мемориальные доски лаконичнее), но и особенностями дискурса. На мраморе было высечено следующее: «Трамвайный парк имени Константина Никитича Блохина. Урожденец Рязанской губ. Поступил на Г.Ж.Д. (городская железная дорога. — Прим. ред.) 17/5 1914 г. вагоновожатым. Член Р.К.П. (б) (Российская коммунистическая партия большевиков.

— Прим. ред.) с 1914 г. Все время вел революционную работу. 4-го января 1917 г. арестован во время заседания революционного кружка за Нарвской заставой. В Февральскую революцию освобожден из Крестов. Выбран от парка в Совет рабочих и солдатских депутатов. Член коллегиального совета и секретарь его. В мае 1919 г. мобилизован и распоряжением Р.В.С.Р. (Революционный военный совет республики. — Прим. ред.) направлен в Одессу. В августе 1919 г. во время наступления Деникина на Одессу окруженные бандами белогвардейцев части Красной армии, а с ними и т. Блохин, гибнут с оружием в руках, взятые в плен зверски потоплены в Черном море. Судьба т. Блохина неизвестна».

Банды белогвардейцев и боевые части Красной армии — это из того же ряда, что гнусные шпионы и доблестные разведчики. Но та доска уже снята, а парк украшает скромная табличка, посвященная всем трамвайщикам: «15 апреля 1942 года из этого парка вышли на линию первые трамвайные поезда». В 2008 году, с постепенным изживанием трамвая, городские власти решили парк на Большой Посадской перевести на Ржевку, а территорию 5 га продать, как это было сделано с другими парками — на Барочной, Среднем и Дегтярной. Но то ли на Ржевке все не достроят нужные депо, то ли слишком весомые обременения налагает КГИОП на сохранение старых корпусов, так что трамваи пока ночуют на Петроградской стороне. А. П.

|

Сбор на первомайскую демонстрацию. 1936 год

|

|

|

|

Фонари, к которым заодно крепились и провода, в процессе эксплуатации потеряли свои изящные завершения

В административных корпусах располагались госпиталь, квартиры и общежития для служащих дороги

Краткое революционное житие Блохина

Трампарк № 3 обслуживает «извечные» маршруты № 6, 38, 40

|