Из-за новых домов, построенных после войны между Кировским (Каменноостровский)

и Малой Монетной, нумерация изменилась. Сейчас это дом № 24

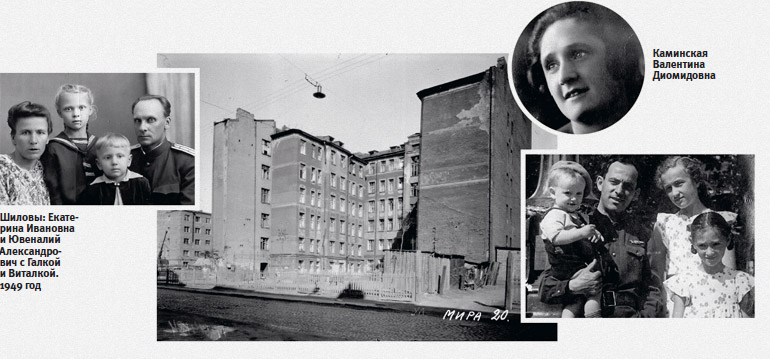

Виталий Шилов

(жил в доме с 1946 по 1978 год)

На улице Мира прошли мои детство и юность. Это был дом, да и весь район коммунальных квартир — в каждой комнате по семье. Двор, огороженный штакетником, целый день кишел детьми. Играли в лапту, штандер, казаки-разбойники, в пристенок, к нам приходили со всей округи. Нравы царили будь здоров, и мне с пяти лет разрешали ходить в Дивенский садик напротив «Ленфильма» — там публика была поприличнее, из домов, принадлежащих творческим союзам. Из-за огромного количества детей и школ вокруг так много построили: три — на Мира, две — в Певческом переулке, в бывшем Александровском лицее на Каменноостровском работали две, да еще на улице Рентгена. Сейчас остались лишь

три школы, остальные здания отданы другим организациям. После войны, на буме рождаемости, в параллели было по четыре класса, в каждом — по сорок с лишним учеников. Моя школа, № 82, вначале была мужской, в 1954 году обучение сделали совместным, но ввели форму — гимнастерку, фуражку, ремень. За школой, там, где напротив трампарка завод «Пирометр» построил огромный ведомственный дом из красного кирпича, в 1950-е в деревянных корпусах располагался детдом. Когда сирот водили парами по нашей улице, мы все

смотрели на них с жалостью.

Моя мама, Екатерина Ивановна Елисеева, работала учительницей в 69-й и 82-й школах. В 69-й (бывший лицей) ее ученики были в основном из знаменитого дома № 26–28, где жил Киров. Если о нем заходила речь на уроке, ученики радостно вспоминали, как встречали его во дворе, у лифта, на улице. Но когда мама пожаловалась директору, что дети на уроках несобранны, ничего не видят, ей тихо ответили: «Вы что же, не понимаете?» Редкая семья в том доме не попала под каток репрессий. В нашем доме квартиры изначально предназначались одной семье: три комнаты анфиладой, в конце коридора ванная, темная комната для прислуги и кухня. В советское время в каждую комнату, включая и переделанную ванную, вселили семью, анфиладные двери закрыли, в комнаты входили из коридора, тянущегося от прихожей до кухни. Водогреи появились лишь в 1970-е. В бани ходили Посадские, Белозерские или Пушкарские, на выбор. Когда дом постепенно расселили и коммуналок не осталось, все вернулись к предреволюционному проекту или сделали еще более радикальные перепланировки. Да, конечно, и лифт был запланирован, хоть и крошечный — кабина на полтора человека. Но после войны в перегороженной шахте на каждом этаже устроили кладовки: шла борьба за квадратные сантиметры, ведь на жильца приходилось в среднем по три квадратных метра жилплощади.

Наталья Шашкова Каминская)

(живет в доме с 1944 года)

Как-то осенью 1944-го вернулись мы из бомбоубежища, а наш дом на углу Мира и Монетной, двухэтажный деревянный особнячок, разрушен взрывной волной, валяются руки, ноги, вещи. Бомба попала в соседний дом, там до сих пор пустое место, сквер и «бугорок». Жить у нас стало невозможно, и жильцов расселили по пустующим квартирам в доме № 20. Из вещей мы пытались затащить на шестой этаж самое ценное — пианино «Красный Октябрь», которое маме удалось купить в 1937-м, но сил не было совершенно, оставили его на

полпути у соседки. Это его и спасло: крыша на последнем этаже протекала, инструмент бы не выжил. А так и сейчас стоит в моей комнате.

В деревянном доме на улице Мира, 16, где мы жили раньше, наша семья поселилась после революции. Мой дед Диомид Селезнев — из рязанских крестьян, перебравшись в Петербург, копил на лавку. Но в революционное лихолетье, с запретом торговли, купил квартиру на Ружейной улице — в доме, принадлежавшем двум дамам-компаньонкам. Я их помню, запуганные и лишенные новой властью почти всего имущества, они жили в одной комнате и умерли в блокаду. Греческое имя выбрал деду не кто-нибудь, а Петр Семенов-Тян-Шанский, который патронировал деревни вокруг своего рязанского имения. И дед был человеком необыкновенным, деятельным, писал стихи, хоть и работал шофером в автопарке напротив и даже, по преданию, возил Кирова. А еще раньше — владельца игрушечной фабрики, у нас долго хранились изумительные елочные игрушки и куклы. Дед был

человеком верующим. Когда в 1932 году снесли Николо-Труниловскую церковь на углу Малой Монетной и Большой Посадской, куда ходила семья, он молился дома и всегда говорил мне: «Бог, Наташа, в душе, а не в храме».

|

|

Бабушка подрабатывала белошвейкой, в частности обшивала семью одного генерала, который жил напротив, в доме с башнями. Его квартира с балкончиком была на четвертом этаже, а внизу, как вспоминала мама, часто стоял мороженщик. Развлечением для детей и прислуги было спустить ему деньги на веревке и поднять взамен мороженое.

Диомид Селезнев с внучкой Наташей. 1936 год

До войны, в 1930-е, мама водила нас с сестрой в детскую группу на Петропавловскую улицу, к немке, учить язык. Занимались мы и в музыкальной школе на Кировском проспекте. Когда началась война, мне было десять лет, всю блокаду мы оставались в городе. Сначала бомбоубежище оборудовали в школе № 80, она называлась Первой образцовой, построена была еще в 1910-е годы как Училищный дом имени Пушкина. Вскоре там устроили госпиталь, и осенью 1941-го я ходила туда читать раненым. Потом уже детей из дома одних не отпускали: людоедство было сплошь и рядом. Второе бомбоубежище, где дед оборудовал нам нары, было в доме напротив, на Малой Монетной. И сейчас перед глазами стоит, как мы ночью бежим в убежище, над нами висят огромные белые ракеты-фонари, а с территории зенитного училища на улице Мира в сторону заводов пускают зеленые ракеты, — наводчиков хватало. Но что удивительно: хотя район ужасно бомбили именно из-за заводов — «Пирометра», «Вибратора», «Электроприбора», «Знамени труда», дома вокруг все покрошили, а заводы устояли. Дед в самом начале войны закопал в подвале книги Ленина и Сталина, радиоприемник, сжег архивы: боялся прихода немцев. Отец в войну служил переводчиком, его берегли, может, потому и прошел все это живым. Когда разбомбили дом, он прислал солдат помочь нам переехать. Мама же, до войны не работавшая, в блокаду была дежурной: сбрасывала и гасила зажигалки. Воду мы брали в Неве у «Авроры». Когда возле нашего дома падали обессилевшие люди, дед отпаивал их

кипятком. Но… Я помню ужасную картину: штабеля покойников, сложенные в Певческом переулке около «княжьего дома» (дом, принадлежавший великому князю Петру Николаевичу, Большая Посадская улица, 9. — Прим. ред.).

Разрушенные дома на Малой Монетной. Ноябрь 1944 года

Когда мы перебрались в дом № 20, нам выписали два ордера — один на маму, другой на деда. Потом нам удалось съехаться, и наша квартира была коммунальной очень недолго. А затем наша семья разрослась, в трех комнатах жило восемь человек. Хотя из старых обитателей в доме остались единицы, соседи по-прежнему дружат. Когда лет пять назад

перед домом вместо садика, где мы после войны посадили деревья, собирались строить бизнес-центр, мы сплотились и не допустили этого. Наш депутат Белоусов предоставил адвокатов, санитарные врачи дали заключение об отрицательных последствиях такого строительства, и мы выиграли дело в суде. Иначе бы действительно оказались во дворе-колодце.

|

Как искать корни в Петербурге

Несколько практических советов. Дореволюционные справочники «Весь Петербург», изданные Товариществом Суворина, указывают адреса предприятий города и жителей в алфавитном порядке. Не всех, конечно, но многих. Публичная библиотека издала эти бесценные тома на отдельных дисках. Они и сейчас бывают в

продаже в салоне при библиотеке. Также их можно поискать на сайте Генеалогического общества (www.litera-ru.ru). Еще один ресурс, который можно использовать, — база невозвратных потерь Министерства обороны (www.obd-memorial.ru). Сведения о погибших, как известно, отправлялись штабами частей военкоматам, от которых были призваны военнослужащие, а уже те отправляли похоронки родственникам. В графе «откуда призван» указывается последний адрес погибшего. К сожалению, извещения о смерти — порой

единственный документ, сохранившийся в архивах. На сайте «Возвращенные имена» (www.visz.nlr.ru) Национальная библиотека выложила и обновляет список граждан, расстрелянных в Ленинграде и впоследствии реабилитированных. Там же есть список людей, погибших в блокаду, с последними адресами.

|

|

На этом же сайте выложены адресные книги: «Весь Ленинград» за 1924—1931, 1935 годы. Если вы узнали адрес дома, где жили родственники, и хотите большей конкретики, стоит обратиться в жилищную контору.

Домовые книги, где указывались даты прописки и выписки, на руки — увы! — не дают, но архивную справку предоставить обязаны. Проверенный способ расположить инспектора — подарить ему номер «Надзирателя», посвященный ближайшему кварталу. Если захочется найти старые фотографии того или иного здания, можно попытать счастья в фотоархиве на Таврической, 39 (ЦГАКФФД). В 1949 году многие дома города были сфотографированы фасад за фасадом, вероятно, для каких-то технических целей. Поиск — тематический, надо

заказать фотографии выбранной улицы. Наконец, самые неожиданные результаты дает «работа в поле» — опрос жителей нужного дома или близлежащих. Нелегко обратиться с вопросами к незнакомому человеку, но опыт убеждает: люди, особенно старшего поколения, охотно делятся воспоминаниями. Надо только сразу сказать, почему вас интересует, давно ли он здесь живет и что помнит. Это ведь и есть живая история.

|

|

|

|

|

Каминские: Петр Григорьевич с детьми Марком, Натальей, Аллой. 1947 год

Надья Магди

(живет в доме с 1969 года)

Мой дед, военврач Борис Матвеевич Белодубровский, после ранения на Волховском фронте был комиссован и возглавил госпиталь в школе № 82 на улице Мира. Жилье дали по соседству. Наша квартира единственная в этом доме не была коммунальной. Сейчас в ней живет уже четвертое поколение нашей семьи, а если учесть, что из эвакуации сюда приехали и родители деда, то пятое. В последние годы район меняется на глазах. Был завод «Пирометр» — нет завода, нет стройных рядов рабочих, идущих с утра к проходной, а в шестнадцать часов обратно. Ведомственный детсад, для которого было построено причудливое нетиповое здание, превратился сначала в банк, а теперь в представительство Республики Коми. Я-то еще помню на его месте огромный каток, где все окрестные дети и подростки катались до позднего вечера под лучами прожекторов. В 1990-е исчез с Дивенской таксопарк, потом закрылись булочная, мясной магазин, гастроном стал сомнительным супермаркетом. В этом году у трампарка открыли фрешмаркет, противопоставивший

убогости точек шаговой доступности чистоту и достойный ассортимент.

Население окрестных домов стареет, с тоской вспоминает, какие где раньше были бани (ведь ванных у многих так и нет), как хорошо раньше чистили дворники дворы от

сугробов и наледи. Теперь каждый откапывает только свою машину. Но хотя каждому из нас есть за что поругать Петроградку и этот дом и все знают, что есть в Петербурге

места и привлекательнее, и удобнее, никто не помышляет о переезде.

В угловую «складку» дома выходят окна черного хода и темной комнаты, предназначавшейся для прислуги

|