Соседи и прохожие в Кронштадте часто являлись сослуживцами. 1965 год

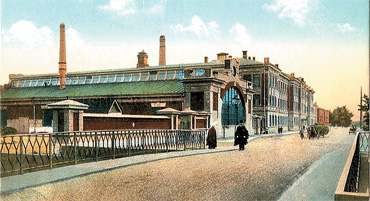

Гостиный двор

Проспект Ленина, 16

Пример типовой архитектуры николаевской эпохи — того самого провинциального классицизма, что порой презрительно именуют казарменным. Впрочем, чаще в такой манере — скромной и строгой — строили не казармы, а именно учреждения торговли. В Костроме, к примеру, из них сложился неповторимый ансамбль всего городского центра. Сходство подобных зданий, сохранившихся в весьма отдаленных уголках России, не случайно: по губерниям и уездам рассылали тогда особые альбомы «как строить», одним из авторов

которых был, наверное, Василий Стасов. В столице им самим был выстроен Ямской гостиный двор, где тоже вместо прежних «римских» арок, какие любил, скажем, Кваренги, фасады украшают «греческие» колоннады. Оттого и общее впечатление более легкое, и света в лавках, выходящих окнами на галереи, больше. Кронштадтский Гостиный двор в сравнении с Ямским даже поинтереснее будет, тут посреди длинных западного и восточного фасадов — подобие триумфальных арок, служащих торжественным въездом во двор.

Гостиный двор никогда не менял своего назначения

Владимирский собор

Проспект Ленина, между Владимирской и Гражданской улицами

В 1917 году в Кронштадте действовало тридцать православных храмов, две лютеранские церкви, одна католическая, одна старообрядческая, мечеть и синагога. Владимирский — изначально гарнизонный храм, деревянный, неоднократно горевший, наконец в 1870-е годы возведенный в камне, а затем ставший в советское время последовательно складом и руиной. Его несколько раз пытались взорвать, но ввиду того, что соседние дома дали трещины, взрывные работы прекратили. Фактически в 1990-е собор пришлось строить заново, но к настоящему времени уже и внешняя, и внутренняя отделка завершена. Архитектор Давид Гримм воплотил своего рода тоску европейски образованных зодчих XIX века по одному из древнейших типов христианского храма — базилике. Отвергнутая когда-то Византией, она не была известна допетровской Руси, однако и Петр посчитал за лучшее заимствовать на Западе иные формы.

В соборе Петропавловской крепости три продольных нефа (коридоры, разделенные столбами, на которые опираются своды) одинаковы

по ширине и высоте. Только в том случае, если средний был бы не просто выше боковых, но выше настолько, чтобы разместить вверху окна, получилась бы базилика, но ничего подобного ни царь, ни его зодчие явно не желали. И иноверческие храмы Петербурга базиликальностью не отличались. Но зодчие отлично знали, как должна выглядеть настоящая базилика, — изучали ее в Академии, видели примеры за границей, в том числе первые христианские храмы Рима. Им наверняка хотелось возвести нечто подобное и в России, сколь бы ни противоречил такой тип здания местным традициям. Кажется, первому чистую базилику удалось построить Алексею Горностаеву, ярому поборнику русского стиля в Староладожском Успенском монастыре. Его примеру и последовал Гримм, словно разложивший привычный силуэт русского храма — пятиглавие плюс шатровая звонница — на составляющие. Колокольня появляется на главном фасаде в сопровождении двух глав, еще три главы поставлены над алтарем. Между началом и концом храма введен полноценный объем базилики с верхними окнами над крышей боковых нефов. Внутри нефы разделяют тонкие чугунные колонны, но в остальном базиликальность и здесь ничем не замаскирована. По той же схеме Гримм построил еще одну церковь — в самом центре Копенгагена, где такого рода архитектура казалась вполне привычной.

Дом Иоанна Кронштадтского

Посадская улица, 21

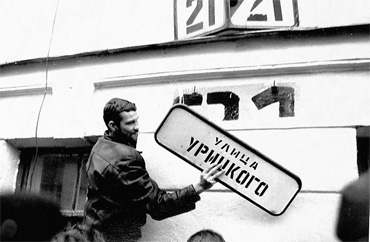

Сегодня таблички на улицах города сохраняют и старое, и новое название

Возможно, взорвали Андреевский, а не соседний Владимирский собор, чтобы вытравить память об Иоанне Кронштадском, священнике, которого до сих пор почитают по всей России. Приехав на остров в 1855 году, он за полвека служения создал в городе массу благотворительных учреждений: Дом трудолюбия для нищих и беспризорников, бесплатные амбулаторию, библиотеку, народную столовую и прочее. Его страстные проповеди в Андреевском соборе, настоятелем которого он был, производили неизгладимое впечатление на

паству. Сложилась даже секта иоанниток, фанатично обожавших и обожествлявших отца Иоанна. Впрочем, сам пастырь ее яростно осуждал, грозил анафемой и не допускал иоанниток до причастия. Почти всю жизнь протиеерей Иоанн Сергеев с супругой Елизаветой прожили в доме причта Андреевского собора, где после его смерти в 1908 году почитатели устроили музей. Его удавалось сохранять до 1931 года, после квартиру превратили в коммуналку, дом надстроили и перепланировали. В 1999 году стараниями почитателей квартира была выкуплена, в ней снова устроен музей. И даже улицу Урицкого ради такого события вновь переименовали в Посадскую.

Офицерские дома и Адмиралтейство

Советская улица

Адмиралтейство собирались перевести в Кронштадт в конце XVIII века, и не только потому, что он к морю ближе, — делалось это и для защиты стратегического производства, которое незадолго перед тем в Петербурге кто-то зачем-то поджег. По легенде, в строительстве мрачновато-величественных кирпичных корпусов, немного похожих на теперешние руины Новой Голландии, принимал участие зодчий Василий Баженов, от которого реализованных проектов почти не осталось. Но ко времени, когда в Кронштадт попал автор

нового здания Адмиралтейства в Петербурге Захаров, от дорогостоящей затеи уже отказались. Зато благодаря появлению этих корпусов и Обводного канала, призванного

защитить их с севера, территория вдоль нынешней Советской улицы получила наконец регулярный план — он здесь такой же, как в остальном Кронштадте, строго параллельно-перпендикулярный. Офицерские казармы вдоль канала принадлежат все тому же Анерту — и его манере угасающего классицизма.

Адмиралтейство собирались перевести в Кронштадт в конце XVIII века, и не только потому, что он к морю ближе, — делалось это и для защиты стратегического производства, которое незадолго перед тем в Петербурге кто-то зачем-то поджег. По легенде, в строительстве мрачновато-величественных кирпичных корпусов, немного похожих на теперешние руины Новой Голландии, принимал участие зодчий Василий Баженов, от которого реализованных проектов почти не осталось. Но ко времени, когда в Кронштадт попал автор

нового здания Адмиралтейства в Петербурге Захаров, от дорогостоящей затеи уже отказались. Зато благодаря появлению этих корпусов и Обводного канала, призванного

защитить их с севера, территория вдоль нынешней Советской улицы получила наконец регулярный план — он здесь такой же, как в остальном Кронштадте, строго параллельно-перпендикулярный. Офицерские казармы вдоль канала принадлежат все тому же Анерту — и его манере угасающего классицизма.

«Бастион»

Советская улица, 35

Панораму старого уездного городка немного разнообразит позднесоветский кинотеатр «Бастион», он же Дворец молодежи. Ничего крепостного в его облике нет, скорее, это один из многочисленных примеров подражания корифею американской архитектуры Фрэнку Ллойду Райту, популярному у нас в те годы, как все заграничное. Из его репертуара — живописные горизонтальные террасы и такое же горизонтальное остекление.

Панораму старого уездного городка немного разнообразит позднесоветский кинотеатр «Бастион», он же Дворец молодежи. Ничего крепостного в его облике нет, скорее, это один из многочисленных примеров подражания корифею американской архитектуры Фрэнку Ллойду Райту, популярному у нас в те годы, как все заграничное. Из его репертуара — живописные горизонтальные террасы и такое же горизонтальное остекление.

| |

Римско-католический храм Св. Петра

Проспект Ленина, 5

Пожалуй, самую необычную церковь Кронштадта, а то и всех окрестностей Петербурга, уничтожить, к несчастью, удалось: храм был взорван в августе 1941 года. Битый

кирпич пошел на укрепление болотистого поля аэродрома истребительной авиации, защищавшей Кронштадт. Так исчез чуть ли не единственный в России пример буквального подражания одному из самых знаменитых, а главное, необъяснимо часто цитируемых памятников мирового зодчества — древнеримскому Пантеону. В России в эпоху классицизма цилиндру римского гиганта предпочитали почему-то куб (таковы церкви Конюшенного двора, Всех скорбящих радости и многие другие), тогда как «правильный» объем Голландской церкви на Невском, к сожалению, из-за соседних домов не виден. Точную копию Пантеона (цилиндр под плоским куполом и портик) предлагал возвести в память о победе над

Наполеоном Джакомо Кваренги, потом для Гренадерского полка у одноименного моста нечто подобное проектировал Луиджи Руска. Но лишь Эдуарду Анерту удалось воплотить

подобный замысел, причем в эпоху, когда и классицизм уже вышел из моды, и подражать античности при строительстве русских храмов стало чем-то недопустимым. Но то ли удаленность от столицы, то ли католическая принадлежность этого храма сделали возможным появление в конце 1830-х годов уникальной постройки, оставшейся, увы, только на фотографиях. Против своего прообраза из Вечного города кронштадтский храм, конечно, несравнимо меньше и проще, но общая схема воспроизведена довольно точно.

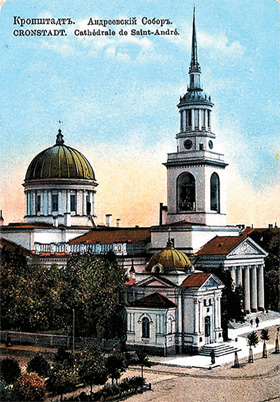

Андреевский собор

Угол проспекта Ленина и Советской улицы

Еще одна утрата советского времени, когда в закрытом гарнизонном городе, конечно, иной религии, кроме коммунистической, не допускалось. Потому место главного — и самого прекрасного! — городского собора занял в 1931 году бронзовый Ленин. Отныне именно он, а не купол и звонница собора, замыкал перспективу Обводного канала. Так в Кронштадте исчезло произведение, в общем-то, идейно близкого сталинским зодчим классика Андреяна Захарова, «реакционные» же, подражающие средневековой архитектуре Владимирский и Никольский соборы худо-бедно уцелели. Быть может, всему виной слишком высокая колокольня храма, делавшая его таким заметным? Точно так же снесли тогда и эстонскую лютеранскую церковь (Ленинградская улица, 1), увенчанную высоким шпилем.

Вообще же, колокольня собора над портиком главного входа — мотив в русской архитектуре не слишком распространенный. Строго говоря, он и не вполне классический,

есть в такой башне нечто от Средних веков. Только не византийских и не древнерусских, источник вдохновения Захарова в данном случае — английское зодчество, те церкви,

что украсили Лондон после пожара 1666 года. Откуда мог знать о них никогда не бывавший в британской столице зодчий? Но здесь, как и в иных заказах военно-морского ведомства, русского архитектора словно преследует тень Чарльза Камерона, на закате своей карьеры очень недолго и неуспешно поработавшего для русского флота. Он и Адмиралтейство в Петербурге начинал, и к этому собору руку приложил, но как именно и в какой мере — неизвестно. Большой купол храма, впрочем, от английских прообразов далек. Постройка, оконченная Захаровым в любом случае без постороннего участия, пользовалась в ту пору таким успехом, что ее несколько раз повторили в провинции (хотя ни

в какой каталог официально утвержденных образцов и не включили). По горькой иронии судьбы клоны Кронштадтского собора — главные храмы Ижевска и Днепропетровска — неплохо сохранились, тогда как оригинал исчез. Пока восстановили скромную Тихвинскую часовню, но, быть может, со временем руки дойдут и до самого храма, который, хотя бы и новодельный, панораме города просто необходим.

Центральная (Морская) библиотека

Советская улица, 49

В библиотеке сохранились старые интерьеры

Чуть ли не единственное самостоятельное творение Георгия Косякова, который творил, как правило, в соавторстве с другими зодчими, в том числе с двумя своими братьями, и остался в тени самого успешного из них — Василия, старшего. Последний, более всего прославившийся как церковный зодчий, привлек брата к возведению Кронштадтского собора в качестве оформителя, кроме того Георгий явился в этом городе в качестве автора неоклассической библиотеки, эффектно перекликающейся со старым классицизмом рядовой застройки городского центра. Не лишено это здание и некоторых черт модерна — скажем, в том, как акцентирован закругленный угол с большими окнами читального зала. А в корпусе вдоль улицы Карла Маркса и со стороны двора можно заметить также кое-какие не чуждые конструктивизма мотивы — следствие очень долгого строительства библиотеки, законченной, подобно БАНу в Петербурге, лишь в 1920-е. Из советских времен и надписи по обе стороны от входа: «В знании сила» и «Книга в массы». Интересно, что предполагалось на этом месте первоначально?

Советское строительство

В полукруглом объеме первого этажа, наверное, был красный уголок

В 1930-е годы в городе появилось несколько памятников конструктивизма — значительно меньше, чем в Ленинграде, но для провинциального города беспрецедентно много. Подле апсиды собора, около того места, где в начале XIX века выстроились в ряд парусные мастерские (Якорная площадь, 1–3), смогли втиснуть еще и единственный в Кронштадте конструктивистский жилмассив (1). Его недавно подремонтировали — стало ясно, что не такая уж эта архитектура и страшная, когда приведена в порядок, и совсем не противоречит духу старинного города-крепости. Куда печальнее судьба необычно много этажного общежития на Коммунистической, 5, выходящего к Сухому доку и курьезным

образом перекликающегося с крепостной архитектурой казарм учебного морского экипажа во дворе (дом № 3а). Этот одиночный памятник все того же конструктивизма являет теперь вид почти руины (3).

Еще в Кронштадте была фабрика-кухня (2), по всей видимости не сохранившаяся или же перестроенная до неузнаваемости, даже место ее теперь не отыскать, банно-прачечный

комбинат (4) на Посадской улице, 37, и масштабная школа на Широкой улице, 11. Памятник этот (5) построен на стыке двух эпох — конструктивистской и сталинской, оттого детали у него классические, а общий план, пожалуй, для школьных зданий более удобный — асимметричный. Это совместное творение Владимира Мунца, создавшего в те годы единственный типовой проект школы, в котором не торжествовала бы все подавляющая симметрия (например, на улице Мира, 4), и самых успешных строителей школьных зданий довоенного Ленинграда — Асса с Гинцбергом.

|

Морской собор и памятник адмиралу Макарову. 1913 год. Фото Карла Буллы

Никольский морской собор

Якорная площадь

Главный храм Кронштадта расположен почти точно в его географическом центре. Массивный купол, как и шатер собора в Петродворце, виден издалека и в отсутствие иных доминант, собора и Эстонской символом тира для путешествующих Когда Николай церкви должны стиле, большеглавые, кокошниками почему-то хотя и самого с историей ощадь

ам о й нант, после сноса Андреевского стонской церкви, стал не просто города, но и чем-то вроде ориенутешествующих по морю. олай I решил, что русские жны строиться в русском же ьшеглавые, с тяжеловесными ами храмы Тона и компании нарекли русско-византийскими, ого поверхностного знакомства архитектуры достаточно, чтобы понять: ничего византийского в них нет. Настоящее византийское зодчество стало популярным здесь позднее — в связи с русско-турецкой войной 1870-х и открывшимися вроде бы вновь перспективами «восстановить крест над Святой Софией». Продолжали возводить такие подражания архитектуре исчезнувшей страны и в начале XX века — вплоть до революции. Конечно же, суровая кирпичная кладка подлинных византийских храмов, своего рода изнанка пышного убранства интерьера, вкусам Нового времени никак не отвечала, потому стены и этого собора внешне напоминают скорее уж владимиро-суздальское зодчество домонгольской эпохи, Дмитриевский собор во Владимире например, нежели Святую Софию, которой уподоблен интерьер. Кстати, примеров прямого подражания главному византийскому храму в истории архитектуры немного, можно вспомнить построенную чуть позже католическую церковь Св. Духа в Париже (12-й район), наоборот сурово железобетонную внутри. В советское время кронштадтский собор постигла необычная участь. Его не

снесли, но, приспосабливая под клуб и концертный зал, радикально изменили интерьер. Подвесной плафон отрезал от собора совершенно излишнюю с точки зрения концертно-клубной работы верхнюю часть, там образовалось нечто вроде гигантского, никак не используемого чердака, по своим размерам немногим уступавшего залу внизу. Только недавно этот потолок удалили и постарались вернуть зданию первоначальный вид.

| |

Памятник адмиралу Макарову

Хотя в Кронштадте есть свой памятник Петру I, с функцией Медного всадника лучше справляется, пожалуй, этот монумент. Он водружен на своего рода малый Гром-камень, который также не без труда доставили на это место через Петровский канал и Сухой док в 1911 году. А до этого он больше века пролежал на дне Финского залива: добытый

где-то под Выборгом вроде бы для памятника Павлу I в Петербурге камень до столицы не доехал, затонув на полпути. Коня флотоводцу не полагается, а вот змее в концепции скульптора Леонида Шервуда место нашлось. Только теперь это уже японский дракон и одновременно волна, нападающая на адмирала и увлекающая его в бездну. Назначенный командующим Тихоокеанской эскадрой Степан Макаров погиб на корабле, подорвавшемся на японской мине.

На одном из барельефов постамента изображен ледокол «Ермак», созданный при участии адмирала. Одна из туристских традиций — «приложиться к медведю», его

морду уже натерли до латунного блеска

|

Макаровский мост — самое живописное место в Кронштадте

Сухой док, Петровский овраг, бассейн, Макаровский мост

Вокруг Якорной площади

А вот чего в Петербурге точно нет, так это оврагов, — всем известно, что рельеф города уныло однообразен. Но и живописная впадина в центре Кронштадта — рукотворная, причем сугубо утилитарного назначения. Для ремонта кораблей еще в начале XVIII столетия в глубь острова был прорыт Петровский канал, в конце которого крестообразный док. Когда туда заводили какое-либо судно и закрывали шлюзы (вся механика худо-бедно сохранилось), воду через тот самый овраг сливали в бассейн, созданный уж точно не для того чтобы эффектно отражать построенный два века спустя собор. Для успешного функционирования такой системы требовалось, чтобы уровень этого бассейна был ниже уровня моря, который в России, вообще-то, от кронштадтского ординара как раз и отсчитывается. Так получилась необычная котловина, уже давно не используемая. Сухой док тоже пустует и разрушается, а через сухой теперь овраг с 1913 года (год открытия памятника Макарову) переброшен эффектный висячий мостик.

В Сухом доке одновременно могло ремонтироваться более десяти кораблей

Летний сад

Петровская улица

Решетку Летнего сада отлили на соседнем Пароходном (Морском) заводе

Кронштадтский летний сад продолжает Петровский овраг в южном направлении, возник он в XIX веке и в отличие от своего большого брата ничем не примечателен и изрядно запущен. Здесь, правда, тоже есть решетка, но, пожалуй, она не настолько знаменита, как петербургская.

Морской артиллерийский арсенал

Макаровская улица, 10

Одно из тех зданий первой половины XIX века, относительно которых невозможно сказать, чем продиктована исключительная суровость облика, утилитарным ли назначением или же эстетическими предпочтениями автора. В чем-то близка арсеналу в Кронштадте еще 4-я парусная мастерская неподалеку от Никольского собора. В Петербурге в такой манере неоштукатуренного безордерного классицизма строил многочисленные казармы Александр Штауберт. Впрочем, автор этого величественного цейхгауза — Иван Гомзин. Следы артобстрелов времен последней войны на фасадах только усиливают впечатление суровости.

| |

Машинная школа Балтийского флота

Петровская улица, 9

Для тренировки будущих кочегаров (по мере модернизации русского флота потребность в них становилась все сильней) в Кронштадте была создана специальная учебная площадка, главному окну которой зачем-то придали эффектные очертания в стиле модерн. Вновь просматривается столичная параллель: очень похожее окно украшало когда-то магазин «Жорж Борман» на Невском проспекте, исчезнувший вместе со старинным зданием, на месте которого теперь торговый дом Мертенса, раздавивший своей ренессансной громадой хрупкий декадентский изгиб витрины. Но то витрина, а для чего такое вычурное окно заводской мастерской? Сложно сказать, зато магазин с Невского сохранился хотя бы в такой упрощенной копии.

Машинная школа (в советское время Морской техникум)

занимала почти целый квартал

Церковь Св. Елизаветы, башня водопровода

Начало Ленинградской улицы

Еще недавно, когда в Кронштадт от набережной Макарова отправлялись регулярные (и недорогие) пассажирские рейсы, прибывавшие на Ленинградскую пристань в начале Тулонской аллеи, можно было легко понять значение этой площадки: она задумывалась как парадный въезд в город! Частью заставы была караулка, или гауптвахта, с ее немного неуклюжими

колоннами, а также симметричный ансамбль двух римских портиков. Один из них принадлежал лютеранской церкви, другой служил когда-то входом в здание, странным образом похожее на храм. У него даже купол был позаметнее, вот только из этого купола время от времени валил черный дым! Просто в те времена еще не было устоявшегося канона фабричной архитектуры, оттого производственные сооружения и получались порой похожими на что угодно: и на дворцы, и на соборы. Под куполом располагалась привезенная

из Англии паровая машина, призванная качать воду в кронштадтские дома. Со своей задачей она справлялась не слишком хорошо, а потому была заменена обычной водонапорной башней, что повлекло перестройку здания, от первоначального облика которого и уцелел только портик. Демонтированную же машину долгое время хранили в церкви Св. Елизаветы, которая и сейчас находится в ведении «Водоканала». Классический ансамбль позднее разнообразили северным шпилем кирхи Св. Николая, снесенной в 1930-е, а вот часовня в русском стиле Спас на водах возле гауптвахты уцелела и была недавно отреставрирована. Мотив парадных ворот города поддержали строители стадиона на Тулонской аллее, снабдившие его воротами в стиле сталинского классицизма.

Петровский парк

Макаровская улица

Кажется, именно на этом месте находился когда-то сгоревший в конце XVIII столетия петровский дворец. Впрочем, занимал он лишь часть современного парка, тогда как остальная территория была отвоевана у моря за счет земли, извлеченной при строительстве Петровского канала и Сухого дока. Поначалу здесь был военный плац, парк разбили позже — к середине XIX века, тогда же установили, по всей видимости, первый памятник Петру не на лошади. Подобный мотив стоящего императора позднее популяризировал

в России Марк Антокольский (вспомним статую у Сампсониевского собора в Петербурге), но автор этого монумента — француз Теодор-Наполеон Жак, много лет проработавший в России.

|

Курсанты Морского инженерного училища в день празднования столетия заведения. 1899 год. Фото ателье Карла Буллы

Итальянский дворец и дом Миниха

Макаровская улица, 3 и 9

Вследствие многочисленных перестроек, направленных на приспособление прежнего дворца для нужд военно-учебного заведения, сейчас уже нелегко угадать в доме № 3 палаты светлейшего князя Меншикова. Петербургский дворец постигла похожая участь, там тоже разместили кадетский корпус, и только советские реставраторы воссоздали дворцовые залы и первоначальный облик фасадов. Впрочем, несмотря ни на что, название «Итальянский» дворец Меншикова в Кронштадте оправдывает и сейчас: частый ритм пилястр на фасаде даже позволяет вспомнить самый итальянский из дворцов Петербурга — Мраморный.

Жилищу графа Миниха повезло больше, здесь впоследствии располагался дом главного командира порта. Но самая интересная деталь петровского времени осталась только в проекте: два здания должна была связать высоченная башня-маяк, перешагивающая через петровский канал, который их разделяет, да еще с такой аркой, чтобы там спокойно мог проходить многомачтовый корабль. Кто автор этого первого русского небоскреба? Все тот же Браунштейн, руку которого подозревают в облике всех первых зданий города, в том числе и Итальянского дворца, или все-таки итальянец Николо Микетти, автор дворца в Стрельне?

Мареограф

Макаровская улица, 1

Здание мареографа — прибора, фиксирующего меняющуюся высоту моря, — неподалеку от Кронштадтского футштока, ноль которого был принят за исходную точку для всей нивелирной сети России. Автоматический самописец располагался здесь с конца XIX века, но башенка в петровском стиле возведена только после Великой Отечественной войны.

Английская церковь

Андреевская улица, 24

Так как в Кронштадте трудилось немалое число английских специалистов, пришлось строить для них отдельную церковь, расположенную немного на отшибе — в западной части города. Все равно это замечательное творение Анерта с четырехколонным портиком и строгим позднеклассическим убранством достойно внимания. По мере сокращения количества

англичан, потребность в церкви исчезла, и ее передали православной эстонской общине. Сейчас же это просто православная Крестовоздвиженская церковь.

| |

Памятник Пахтусову

Выпускник Кронштадтского штурманского училища

Петр Пахтусов в 1829 году отправился с зимовкой на Новую Землю и первым описал южный и восточный берега архипелага. Веб-мастер «Надзирателя» Дмитрий Пахтусов не его

потомок, исследователь Арктики умер после второй экспедиции совсем молодым. Памятник установили в 1886 году на средства других выпускников училища: девять лет они перечисляли процент от своего берегового содержания в фонд создания монумента.

Памятник Попову

Открытие памятника Попову. 7 мая 1945 года

Профессор Попов восемнадцать лет преподавал в кронштадтском Морском инженерном училище. Здесь, в аудиториях Итальянского дворца, экспериментировал с беспроволочной передачей электрических сигналов. Поскольку Александр Попов в отличие от физика Гульельмо Маркони, проводившего подобные опыты в том же 1895 году, не запатентовал изобретение, официальное авторство осталось за итальянцем. СССР активно доказывал русский приоритет в этом открытии. Первый памятник Попову — а сейчас их на территории России пятнадцать — открыли в Кронштадте 7 мая 1945 года, словно доказывая, что и в этой области «победа будет за нами». Справедливости ради стоит отметить, что именно в это день исполнилось пятьдесят лет, как Попов продемонстрировал изобретенный им радиоприемник на заседании русского физико-химического общества. С 1945 года 7 мая официально считается Днем радио.

|

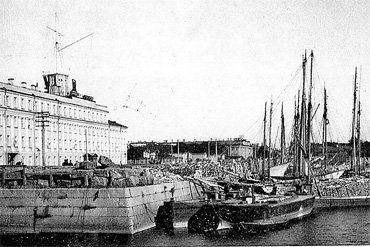

Купеческая гавань. Вид от маяка на пирсе

Голландская кухня

До 1885 года, до постройки Морского канала, суда с большой осадкой не могли пройти в Петербург по мелкой Маркизовой луже и разгружались в Кронштадте. Пока корабли со всего света стояли в коммерческом порту, пищу команды готовили не на борту, а, во избежание пожаров, в специальном здании — Голландской кухне. Она была разделена на восемь отделений, в каждом был очаг с таганом на два котла по десять ведер. Дрова, воду и продукты приносили с собой. Интересно, как разруливали неизбежные недоразумения английские, шведские, немецкие коки? Как на коммунальной кухне? Город взимал за пользование кухней налог, что существенно пополняло городской бюджет. После открытия Путиловского канала в опустевшем здании нашли приют бездомные. В 1912 году там разместили первую в городе электростанцию. В 1941 году здание перешло военным и до сих пор используется ими как склад.

Гавань, или Итальянский пруд, когда-то заполняли корабли

| |

Рыбные ряды

Макаровская улица, 4

С южной стороны Итальянского пруда (на самом деле не пруда — гавани), на территории, доныне праздно гуляющим недоступной, неизвестный зодчий выстроил в начале

позапрошлого века продолговатый корпус, окруженный с трех сторон квадратными столбами, имитирующими колонны тосканского ордера, а с одной, восточной, — такими же пилястрами.

Крепостные сооружения

Улицы Зосимова и Восстания

Лучше всего эти сооружения сохранились с западной стороны, где отделяют центр города от прежде незастроенной части острова Котлин. Есть тут даже бастионы. Впрочем, самая величественная — и все равно по средневековым меркам почти незаметная — башня стоит возле военно-морского госпиталя, в конце улицы Газовый Завод, на другом

конце Кронштадта.

В XIX веке кронштадтские укрепления были в полной боевой готовности

|

|

|

|

|

Как и на старой панораме города, в центре Кронштадта по-прежнему доминируют храмы

Церковь Иоанна Златоуста в Старой Ладоге — старшая сестра кронштадтского собора

Римский Пантеон и его кронштадтский аналог

Прообразом Андреевского собора могла послужить церковь Св. Леонарда в лондонском предместье Шордич

В знании - сила

Общественные прачечные сегодня никому не нужны. Здание продается

Школа № 423. 1945 год

После реставрации собор посветлел, серый камень вновь стал белым

Кладка стен докового бассейна из камней неправильной формы напоминает древние крепости инков. И продержится так же долго

Монструозные детали — типичный гротеск, свойственный петербургскому модерну

Исчезнувшая витрина магазина «Жорж Борман» на Невском проспекте

Здание «Водоканала» образца XIX века — с паровой машиной и без

Вокруг Петра — все Петровское: сад, пристань, гавань

Полуденный выстрел в Петровском парке. 1910-е годы

В саду воссоздали будку, где Попов проводил сеансы радиосвязи

Рыбные ряды, бывший летний рынок, уже полвека используются военными под склад

Остатки укреплений на улице Восстания

|