Сегодня в Военной гавани стоят лишь учебные корабли

родился в Кронштадте в 1943 году. Отец — морской офицер. А у матери — она тоже кронштадтская — 22 июня 1941-го был школьный выпускной. Дом, где мы жили, на улице Сургина, 8, сохранился. Я даже телефон помню, надо было набрать «барышню» и сказать: «Четыре-три-два».

Счастье Кронштадта, что он почти не изменился, немногие российские города могут этим похвастаться.

Чтобы город не изменился, пришлось приложить немало сил. Когда я был первым заместителем председателя Кронштадтского исполкома, мы категорически воспротивились панельному строительству на острове, а его активным сторонником был Георгий Васильевич Романов, первый секретарь обкома КПСС, глава Ленинграда. Мы говорили, что в Кронштадт трудно доставить панели, — нам отвечали: «Мы в Сургут возим и в Кронштадт привезем». И тогда перед тем как возводить новый квартал, на его месте насыпали громадную гору песка. Наверху сделали помост — и смотрели с него, как впишется квартал в панораму города, не будет ли диссонировать с традиционной застройкой, не испортит ли вид на Кронштадт со стороны Балтики. Так определили его этажность. И сам Романов принял решение: строить из кирпича, город портить нельзя.

До 1991 года Кронштадт был закрытой базой Балтийского флота. Как взаимодействовали на острове военная и гражданская власти?

Город работал на флот. Военные занимались своими кораблями и орудиями, а мы — всем остальным: чистотой улиц, порядком, снабжением. В Кронштадте не было проблемы бесквартирных офицеров. У нас даже мичманов бесквартирных не было! Из квартир на первых этажах мы создали маневренный фонд и предлагали офицерам жилье из этого фонда. Когда их переводили на другие флоты, жилье переходило к новым офицерам.

| |

И снабжение было лучше, чем на Большой земле?

На острове все было свое: колбасный завод, хлебный, молокозавод. До строительства дамбы гражданское население города, без учета гарнизона, стабильно составляло сорок тысяч человек, и всем всего хватало. На прилавках лежало четыре сорта колбасы, не считая сосисок-сарделек, — другие районы и не мечтали о таком. Но когда началось строительство дамбы и население Кронштадта в одночасье выросло на четыре-пять тысяч человек, прилавки опустели. Я поехал в Ленинград, получил новые лимиты. Нам повезли колбасу из Питера. Но директор нашего торга сказал: «Напрасно! Ленинградскую колбасу кронштадтцы брать не будут», На следующий день прихожу в магазин — лежит колбаса. Люди подходят к прилавку, спрашивают: «Это какая? Ленинградская? А кронштадтской нет?»

сли ко мне приезжали гости из Питера, я вел их обедать в обыкновенную столовую. Заказывали из обычного меню. И всегда было вкусно. Гости удивлялись: «Когда это ты успел распорядиться насчет обеда?» Но мне не надо было суетиться, не надо было кому-то звонить. Общепит работал так, что не стыдно было и высокопоставленных людей покормить.

Просто чудо-город Леденец. Это потому, что на острове стоял гарнизон?

Гарнизон все-таки менялся, а гражданское население в Кронштадте было оседлым. Кронштадтцев отличали чувство уважения друг к другу, особый коллективизм. Новый год встречали дома максимум до четверти первого. А потом все уже были на улице: гуляли, поздравляли друг друга, катались с горок, расходились по домам часа в три-четыре. Единственно возможное ЧП в городе — кража белья с чердака. На весь остров было два постовых милиционера. И если один из них, всем известный дядя Паша, встречал на улице нетрезвого человека, тот старался перейти на строевой шаг. Фронтовик, он никогда не кричал, не ругался. Входил в пивной бар, находившийся в подвале, и стоял на верхней ступеньке минут пять-семь. Зал замирал. А потом дядя Паша говорил: «Ты, ты и ты — вам хватит!» Люди вставали и уходили.

|

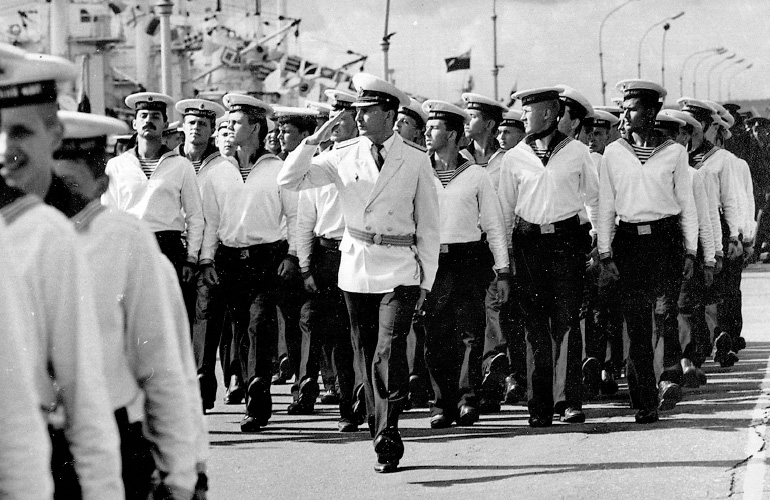

Парад в день Военно-морского флота. 1991 год

Водозабор близь Кронштадта

ак добирались на остров, пока не было дамбы?

На «омиках» из Ломоносова, а когда появились «Метеоры» — с Васильевского острова. Зимой ходили два ледокола: «Норильчанин» и «Ломоносов». Самое главное было встать поближе к трубе, потому что при морозе двадцать семь градусов и сильном ветре провести сорок пять минут на палубе — серьезное испытание. Ну, и по льду порой ходили.

Градообразующим предприятием в Кронштадте был Морской завод. Когда вы работали там мастером, какие корабли ремонтировали?

В основном военные. Среди командиров в Союзе была негласная очередь, чтобы ремонтироваться именно в Кронштадте, поскольку наши доки суда покидали чуть ли не новыми. Из

гражданских брали лишь антарктические «Обь» и «Елену» и китобойную флотилию: «Юрий Долгорукий». Когда я в 1967-м пришел на завод, то встречал людей, трудившихся там с

1904 года. Сейчас предприятие практически не работает, люди ездят в Петербург. Династии прервались…

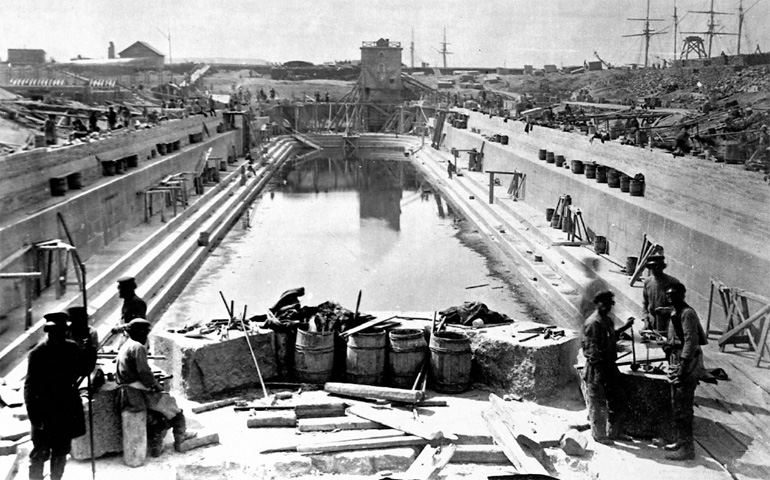

Доки, построенные до революции, — Константиновский, Александровский, Алексеевский — на заводе называли старыми именами?

Нет, только новыми: док Сургина, Велещинского, док Трех эсминцев. Лишь Петровский док называли Петровским. Был еще замечательный трофейный немецкий плавучий док. И все были забиты! Я помню времена, когда даже Обводный канал был полон кораблей. Теперь нет ничего.

| |

Орден Ленина уже не гарант процветания производства

Может, завод возродится с переносом «Адмиралтейских верфей»?

На старом заводе корабли строить нельзя: современные стапеля ставить негде. Но он мог бы стать блестящим судоремонтным предприятием XXI века, если принципиально

изменить подход. Раньше на нем ремонтировали все агрегаты, от пушек до пищевых котлов. Сейчас подобный универсализм никому не нужен, к ремонту отдельных агрегатов надо

привлекать заводы-изготовители, а в Кронштадте ремонтировать подводную часть — доки-то никуда не делись.

Живя на острове, трудно не плавать. У вас самого какое-нибудь плавсредство имелось?

Моторная лодка. Было в городе такое место — его называли Шанхай, — где стояли лодочные сараи. Это в конце проспекта Ленина, под арку. Сейчас, правда, от них мало что осталось. А в 1970-е многие горожане уже в апреле перебирались поближе к своим плавсредствам и жили в этих двух-трехкомнатных сараях рядом с водой. На работу оттуда ходили, с работы туда возвращались. Домой переезжали только где-то в октябре.

Не могу не спросить вас про кронштадтский водопровод. Откуда водица?

Сегодня вода идет из подземных родников Ломоносова по трубопроводу, проложенному по дну залива. Теоретически воду можно брать и из залива, там есть водозабор, но иногда ее соленость превышает допустимые пределы. Помню, когда я еще был мальчишкой, приходил танкер с пресной водой, и народ с бидончиками шел на Усть-Рогатку. Потом поливальные машины развозили питьевую воду по городу. А затем, в 1970-х, построили трубопровод, по которому в Кронштадт пошла подземная вода с Гантуловской горы. В прошлом году завершили прокладку нового водовода. Так что сегодня проблем с питьевой водой в городе нет. Беседовала Анна Петрова

|

Строительство Константиновского дока на Пароходном (Морском ) заводе. 1870-е годы

|

|

|

|

Феликс Кармазинов

Маяк на пирсе между Петровской и Купеческой гаванями

Как и в Петербурге, рядом с водонапорной башней «Водоканал» установил памятник водовозу

В бывшей водонапорной башне сегодня размещается Музей истории Кронштадта

|