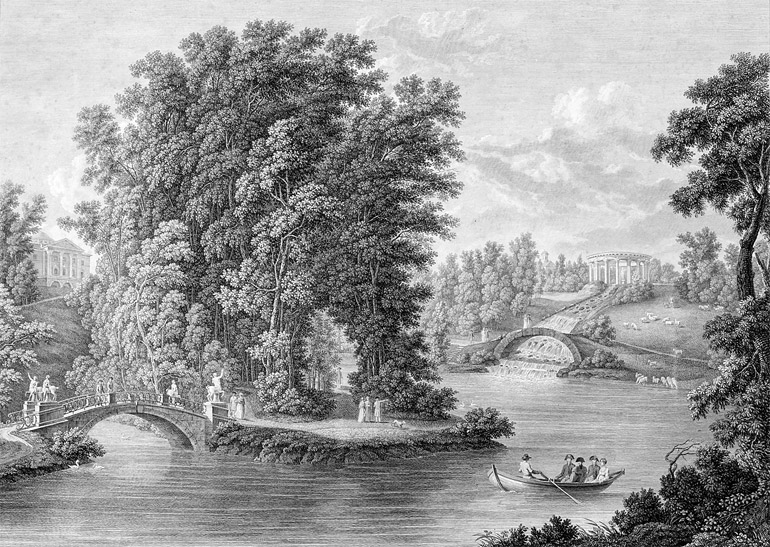

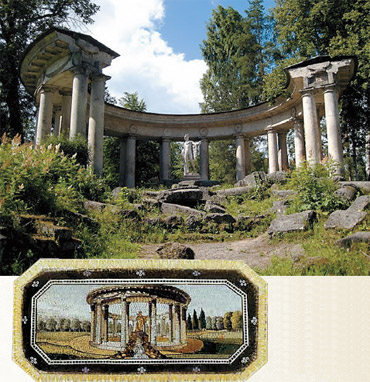

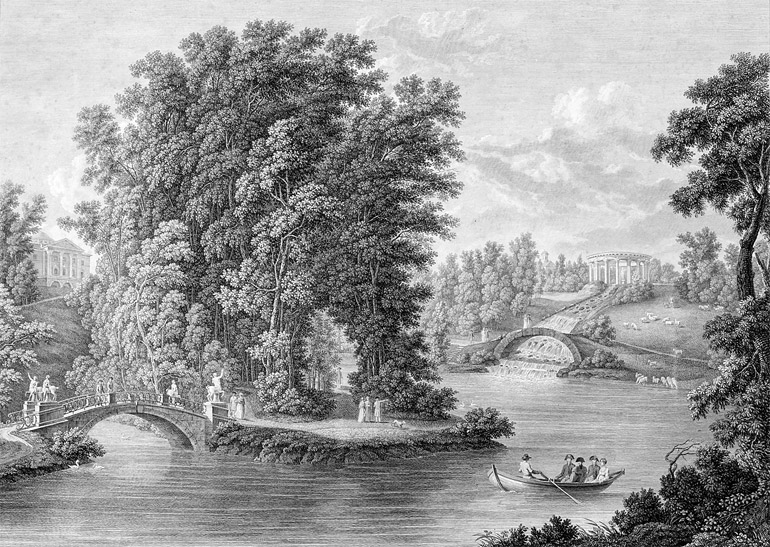

С. Ф. Галактионов. Вид храма Аполлона с каскадом в саду. 1813 год

авловский парк знал две эпохи расцвета. В этом его сходство со всеми другими дворцовыми пригородами, облик которых тоже складывался в два этапа. Так, Петергоф — это русский Версаль Петра и «готический проект» Николая Павловича, Ораниенбаум — усадьба светлейшего князя и сад молодой Екатерины, Гатчина — охотничий замок Григория Орлова и резиденция Павла I, Царское Село — регулярный парк Елизаветы Петровны и парк пейзажный Екатерины II. В то время как дворец внука императрицы был органично включен в композицию нового Царскосельского парка, Павловск строился для ее нелюбимого сына как своего рода место почетного изгнания, которое будущий император не любил. Вторая эпоха пригорода наступила тогда, когда сюда уже в добровольное изгнание удалилась вдова императора. Это парк до и после вершин власти: хотя Павел и этот дворец использовал в качестве резиденции, его основным загородным жилищем в пору недолгого правления была Гатчина. Отсюда особое сентиментальное настроение, царящее в парке, подкрепленное многочисленными могилами и иными местами воспоминаний об утраченном или так и не обретенном.

Некоторые послевоенные вокзалы напоминают Адмиралтейство

Вокзал

Железная дорога Петербург — Павловск — первая в России, но нынешний вокзал стоит совсем не на том месте, куда 30 октября 1837 года впервые прибыл «пароход» из столицы. Тот вокзал с музыкальной эстрадой, павильоном для танцев и рестораном располагался чуть ли не напротив дворца (см. ниже). Железная дорога кощунственно вторгалась в парк в районе нынешнего ресторана «Подворье» и пересекала район парка, называемый Большой Звездой. Когда железнодорожную магистраль в 1904 году продлили до Вырицы, в Павловске было две ветки — конечная и транзитная. Сгоревший в войну музыкальный вокзал у Вокзальных прудов восстанавливать не стали, а новый построили по проекту Евгения Левинсона, автора соседнего вокзала, в Пушкине. Он сделал его слегка похожим на Павловский дворец, правда ротонда-колоннада под низким куполом не круглая, а восьмигранная.

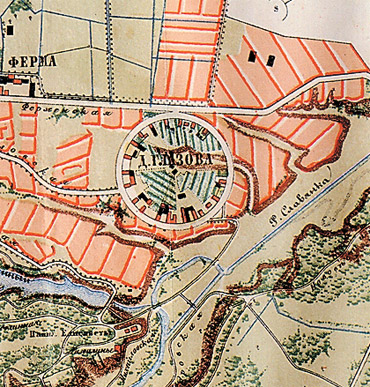

В 1837 году Большую Звезду пересекла железная дорога

Большая Звезда

Район парка, что прилегает к вокзалу, называют Большой Звездой из-за двенадцати просек, скрещивающихся в сложную геометрическую фигуру. (Об особенностях планировки читайте в статье «Круги, лучи и звезды».) Аллеи эти носят причудливые названия: Красного Молодца, Молодого Жениха, Красного Бугра и другие. Считается, что интригующие названия — часть игры, которую устраивала хозяйка Павловска императрица Мария Федоровна: вытаскивая в дружеской лотерее фант с заданием, гость должен был найти в отдаленном районе парка загадочную аллею. Названия прижились, и теперь сотрудники парка говорят: «По Зеленой Женщине немцы проложили узкоколейку и вывозили из парка лес на станцию», «Зеленую Женщину вырубили, но сейчас ее снова засадят дубами». Вы тоже можете озадачить собеседника, назначив встречу в парке на углу Богатого поля и Красного Солнца.

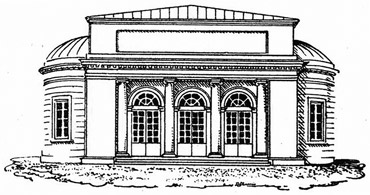

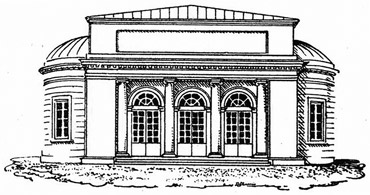

Круглое зало. Рисунок Владимира Талепоровского

Круглый павильон

Впрочем, есть место, где большинство аллей собираются в узел, — это центр Большой Звезды с Круглым павильоном. Он, правда, не круглый, а лишь с двумя скругленными

выступами, которые хочется назвать на церковный манер апсидами. Такая форма, придуманная архитектором Чарльзом Камероном, почти в то же время, но в несопоставимо более крупном масштабе, была применена в Петербурге Кваренги для его здания Биржи, затем, к сожалению, снесенного, дабы уступить место творению Тома де Томона. Павловский павильон был утрачен дважды. Сначала его снесли в 1837 году при прокладке железной дороги — тогда место частных концертов превратилось в привокзальный буфет, к тому же пришлось подсыпать основание. Во второй раз павильон был разрушен во время последней войны, а после нее — заново отстроен. Другое название павильона — Музыкальный.

Здесь любила музицировать Мария Федоровна с детьми. Девочки играли на арфе и клавесине, партию первой скрипки в ансамблях исполнял будущий император Александр I.

| |

Н. С. Самокиш. Павловский вокзал. 1860-е годы

Музыкальный воксал

Все дороги к дворцу сначала выведут на огромную общественную поляну с прокатом чего-то сезонного (велосипедов, «ватрушек» или финских саней), кафе и прочим, что должно сопровождать народные гулянья. Память места: именно здесь до войны располагался тот самый Музыкальный воксал, который был не столько вокзалом в нынешнем значении — зданием при станции, сколько воксалом, как его понимали в XVIII веке, когда еще никаких железных дорог не было, — местом общественных увеселений с буфетом и танцами. Свою родословную воксал вел от английского Vauxhall — поместья Джейн Вокс, прославившегося в XVIII веке многолюдными гуляньями, концертами и фейерверками. Потом название перешло на построенную на другом берегу Темзы станцию железной дороги (она до сих пор называется Vauxhall), а в нарицательном значении разошлось по миру, подобно cafe chantant. Воксалы с музыкой в XIX веке строились в Старом и Новом Свете. Павловский вокзал, задуманный, чтобы приманивать петербургскую публику путешествием на «баснословном коне, дышащем огнем и дымом», начинался как ресторан, где сбоку ненавязчиво играл оркестр, пел цыганский хор или «фокусники стряпали яичницы в шляпах почтенных посетителей». Но со временем превратился в главный концертный зал Петербурга, где исполнялись не только вальсы и польки, но и симфонии Бетховена и Моцарта,

выступали лучшие европейские певцы, инструменталисты и дирижеры. Сезон начинался в первых числах мая и закрывался в конце сентября, когда дачная публика перебиралась на зимние квартиры.

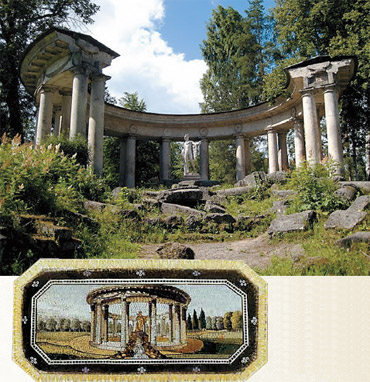

Кажется, именно потоки воды снесли часть колоннады, а потом и сами иссякли

Колоннада Аполлона

Парковая затея, выстроенная раньше дворца, — очная встреча Камерона и Кваренги, двух архитекторов, работавших в Павловске. Итальянец переставил колоннаду по-дальше от дворца, вроде бы для удобства устройства под ней каскада, а на деле — чтобы та оказалась на одной оси с госпитальной церковью, расположенной неподалеку и спроектированной как раз Кваренги. У колоннады вообще непростая судьба. Один из трех Аполлонов Павловска оставил ее, перебравшись в район Старой Сильвии, дабы устроить на двенадцати дорожках стрельбу по детям Ниобы. Здесь же появилась затем его копия, окруженная не дорожками, а двойными колоннами тосканского ордера. Потом внизу устроили живописный каскад. Вода подточила основания колонн, и те однажды рухнули с одной стороны, пораженные словно бы не летней грозой, но стрелами античного бога. По другой версии, колонны разрушили специально, с тем чтобы в парке появилась еще одна руина.

Кажется, именно потоки воды снесли часть колоннады, а потом и сами иссякли

Холодная ванна

И при дворцах на усадебных участках строили бани! Павловские «термы» подражали античным: в первом прямоугольном зале располагался вестибюль, в круглом — купальня с холодной водой, где находился, вероятно, первый в России душ (его называли «брызгало») — в виде медного шара, который устраивали фонтанных дел мастера, специально вызванные из Петергофа. В войну павильон был разрушен и восстановлен уже без бассейна. Эта постройка Камерона — самая экономная копия необычайно популярного в те времена

римского Пантеона, который так часто цитировали именно в садово-парковых павильонах, но, кажется, только здесь умудрились сделать портик вообще без колонн (место портика занял предбанник).

|

Так прежде выглядел Амфитеатр — с Флорой, перилами и барочными завитками

В парке встречаются львы самых разных пород

Парадная лестница

Высокий берег Славянки позволил здесь, как и по другую сторону от плотины, соорудить длинную лестницу без поворотов — мотив в архитектуре довольно редкий. Как и знаменитая лестница Королей в Ватикане, эта немного сужается кверху, дабы усилить впечатление протяженности. Павел, став императором, вместе со своим архитектором

Винченцо Бренной, сменившим Камерона, все пытался придать парку парадный вид, но вот лестницу зачем-то сделали сбоку от дворца, а не по оси.

Храм Дружбы поставлен в эффектной излучине Славянки, у Висконтьева моста

Храм Дружбы

В круглом храме на берегу Славянки никогда не проводились службы — в нем ужинали, беседовали, музицировали, а сейчас посетители развлекаются хлопками в ладоши, чтобы оценить акустику. Храмом Дружбы Павел и Мария Федоровна выразили свою признательность и благодарность императрице Екатерине II за подаренные им земли. Над входом было решено написать золотыми буквами: «Любовь, почтение и преданность первых владельцев Павловска посвятили этот храм подарившей им этот участок земли». Внутри в нише напротив входа, как в святилище античного храма, стояла мраморная статуя богини мудрости Минервы, чертами лица, напоминающая Екатерину II. Позже она была заменена на

гипсовую статую Екатерины II в образе Цереры. Храм возвели в парке еще до строительства дворца и потом устроили рядом с ним специальную смотровую площадку. Если смотреть со стороны главного фасада, увидишь только купол круглого храма (по-гречески именуемого «толос»), так как основной объем спрятан в долине реки. А как иначе следовало поступить с поистине экспериментальной моделью — первым примером греко-дорического ордера в России? Это сейчас подобные колонны — сильно расширяющиеся книзу и лишенные

базы — кажутся чем-то безусловно классическим, тогда же, в XVIII столетии, их только открыли и не могли поверить поначалу, что столь странные опоры украшали храмы

Эллады в век Перикла. Все первые попытки возродить этот ордер проходили тайно, незаметно, в садах и парках. Так, видевший Афины собственными глазами Джеймс Стюарт выстроил первый «дорический храм» в парке Шагборо-Холл, а в Германии в такой похожей на Павловский парк долине Ильма в Веймаре эти колонны тоже спрятали — в основании другого павильона, «Римского дома». Это потом появятся Академия художеств в Эдинбурге, мюнхенские Пропилеи или же портик Горного института в Петербурге, сделавшие греческий ордер всеобщим достоянием, начинали же его ценители с малого. Кстати, заметный издалека купол храма Дружбы — римский, позаимствован все у того же Пантеона. Такой же венчает дворец, и там тоже есть остекленное отверстие посредине, что освещает центральный, Итальянский зал.

| |

Амфитеатр

Еще одно свидетельство той краткой эпохи, когда в Павловске бывал действующий глава государства, а не наследник или — как впоследствии — его вдова. В этом месте Бренна тоже попытался создать кусочек регулярного сада, устроив на левом берегу настоящую театральную сцену, где какое-то время действительно происходили представления с фейерверками и прочими эффектами. А смотреть их полагалось с другой стороны, где на искусственном холме установили каменную скамью, напоминающую не столько греческий театр, сколько реконструкции загадочного храма Судьбы в итальянской Палестрине, вызывавшего всегда сильнейший интерес у любителей античности. Впрочем, до последней войны эти скамьи украшала статуя вовсе не Фортуны, а Флоры. В войну же исчезла и деревянная балюстрада.

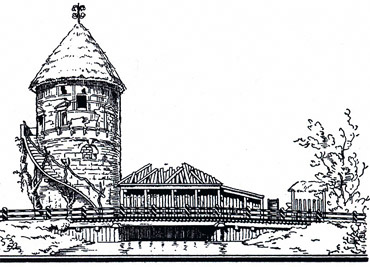

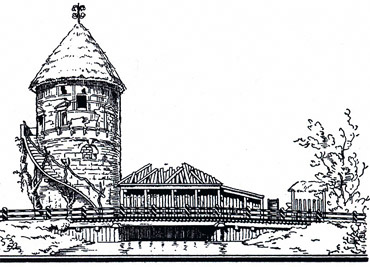

У Пиль-башни раньше работала водяная мельница

Пиль-башня

Загадочное название этого садового павильона оказывается вполне русского происхождения — оно от слова «пилить». Здесь была сначала устроена небольшая плотина (для поднятия уровня в реке), потом поставлено (бесполезное) мельничное колесо, потом выстроена и сама башня, всем своим видом намекавшая на какой-то древний памятник в Италии (возможно, круглую этрусскую гробницу), превращенный затем в пильную мельницу. Ради этого окраска нижней части стен имитирует каменную архитектуру, а верхней — неуклюжий ремонт в технике фахверк. Внутри же были роскошные интерьеры, поражавшие всякого гостя контрастом с «убогим» внешним видом. Во время войны немцы актуализировали название, устроив по соседству лесопилку.

На примере Краснодолинного павильона видно, что и руину можно разрушить

Красная долина

В дальнем углу парка Камерон, Воронихин и Гонзаго создали самую большую вариацию на тему античных руин. По мысли зодчих от одного «древнего» здания здесь уцелели лишь арки основания, другое было тоже кое-как отремонтировано, перекрыто деревянной крышей, для чего над Краснодолинным павильоном вознеслись удивительные колонны без капителей (наверное, их когда-то сломали варвары). Вокруг павильонов разбросали осколки подлинных античных памятников, причем одну из «случайно брошенных» статуй теперь можно видеть в Эрмитаже. А павильон по печальной иронии судьбы вторично пришел в такой упадок, что стал руиной уже без кавычек.

|

Аполлон Бельведерский окружен хороводом муз

Евтерпа — муза лирической поэзии, Терпсихора — муза танца

Сильвии

Сельвой, то есть лесообразным участком пейзажного парка можно было бы назвать и другие районы павловской резиденции, но закрепилось это имя за двумя небольшими территориями справа по течению Славянки. Своя Сильвия была и в Гатчине, а еще раньше — во французском Шантийи, который Павел посетил собственной персоной. Прежде парк в

Павловске заканчивался двенадцатью дорожками Старой Сильвии, потом, после расширения, Новой Сильвией назвали продолжение этого участка. Здесь тоже множество дорожек,

вот только проложены они параллельно друг другу и берегу реки. Среди них затерялся единственный архитектурный монумент — колонна «Конец света». Правильнее было бы сказать «Край Земли», ибо когда-то она отмечала место окончания парадной аллеи, протянутой на восток от дворца. Потом ее перенесли на новое место, впрочем, ни весь парк, ни Новая Сильвия этой колонной не заканчиваются.

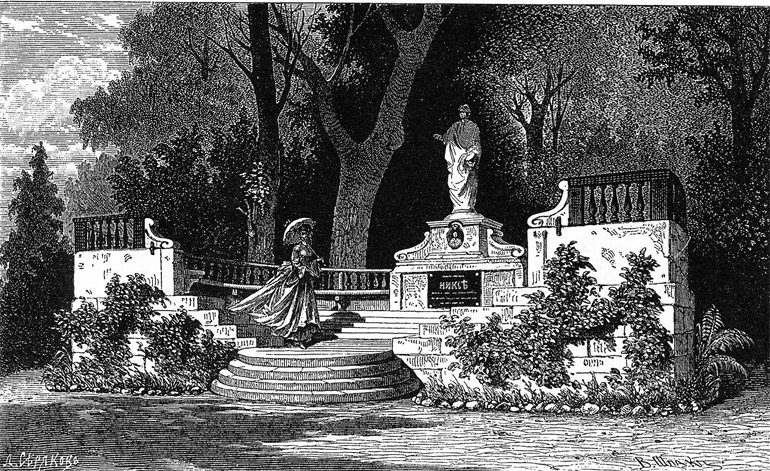

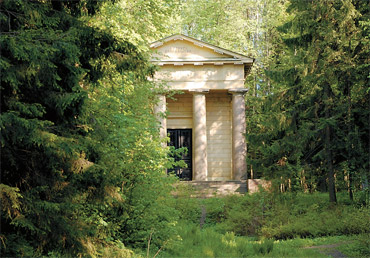

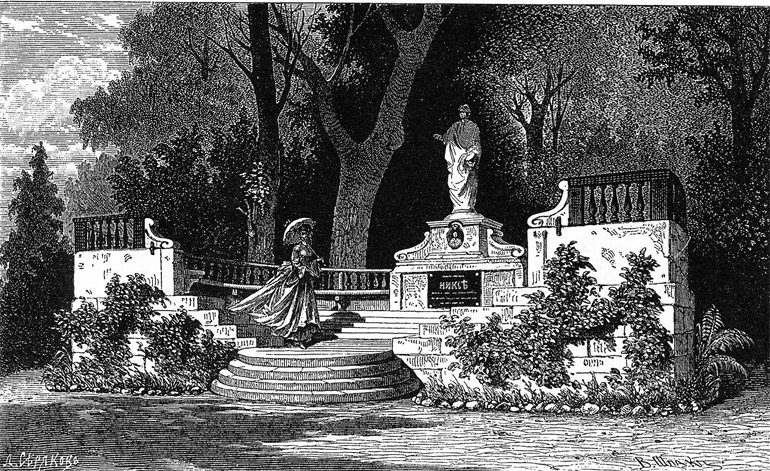

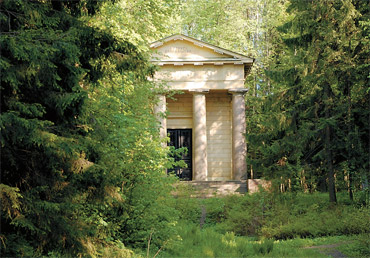

Мавзолей

Могилы, как и аллегорические храмы, — очень важный элемент пейзажного паркостроения, среди природных красот они будто бы служат напоминанием: et in Arcadia ego — «я (то есть смерть) тоже есть в Аркадии» — как на картине Николя Пуссена. Правда, для этого им не обязательно быть настоящими могилами. Для мыслей о неизбежном конце земных странствий (которые, собственно, и символизируют прогулки по парку) вполне могли бы подойти разного рода мемориальные сооружения, которые в ту пору именовали иногда кенотафами, то есть ложными гробницами. По легенде, восточные деспоты сооружали таковые рядом с настоящими, дабы запутать грабителей. В XVIII веке функция кенотафов поменялась. Так, вдовствующая императрица могла помянуть супруга, не покидая место своего добровольного заточения. Для этого в парке был создан

ложный мавзолей, тогда как похоронен Павел I был, конечно же, подобно другим русским государям, в Петропавловском соборе. Но там он лежит в окружении предшественников и преемников, тогда как в парке его гробнице создано гораздо более эффектное окружение. В сумрачной чаще среди хвойных дерев, за оврагом, в конце петляющей дорожки внезапно является взору еще один античный храм. Его колонны украшены канелюрами лишь под самой капителью — незадолго перед тем подобные словно бы недоделанные опоры отыскали на острове Делос и даже придумали термин — «делический» ордер. Архитектор Тома де Томон, опробовав этот мотив в глубине Павловского парка, свою Биржу украсил вольной вариацией на ту же тему. Кроме мавзолея, в Старой Сильвии есть еще памятник родителям императрицы (посвященный сначала памяти сестры), а на острове, посреди запруды, до 1948 года стоял памятник дочери Павла и Марии Федоровны Елене, умершей, когда ей было всего девятнадцать лет.

Мавзолей Павла I специально спрятан среди мрачных елей

| |

Самое красивое место находится недалеко от Круга берез

Самое красивое место

Неизвестно кем и когда придумано, что в западной части района Белой Березы находится какое-то особенно красивое место. Вероятно, речь идет об одном из тех пейзажей, что нарисовал с помощью двух ведер синей и белой краски Гонзаго вокруг центрального элемента этой части парка — собственно Круга берез. Через эти просторные луга проложены две петляющие дорожки, пересекающие все семь прямых аллей. Та, что ближе к центру, появилась только при великом князе Константине Николаевиче и называлась сначала Константиновской, при советской же власти переименована в Дерновую. Вот если следовать ее изгибам, то где-то там градус красоты и превзойдет все мыслимые или немыслимые ожидания. Тогда знайте: вот оно, самое красивое место.

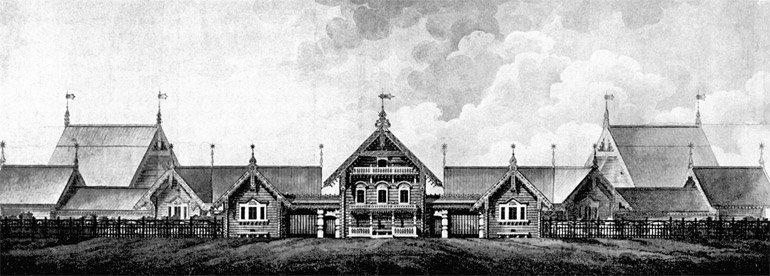

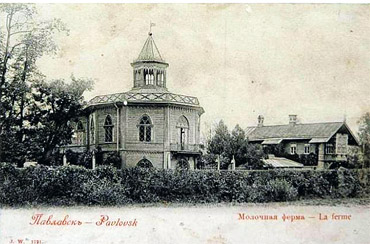

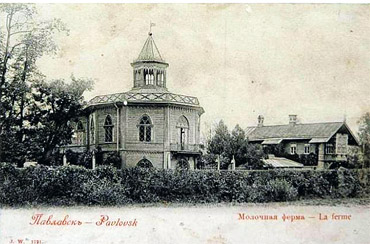

Рядом с фермой когда-то стояли нарядные дома в русском стиле

Ферма

На лоне идиллической природы английского парка должны были, конечно же, обитать и «аркадские пастухи» — облагороженные пейзане — равно как и их стада. Подле дворца и доныне сохраняется хижина-молочня, где можно было некогда отведать парного молока. Но по мере расширения парка близость скота с его не очень благородным запахом начала смущать владельцев, отчего ферму вывели за пределы парка, к деревне Глазово. От многочисленных утилитарных построек ничего до наших дней не дошло, зато сохранился (точнее, был воссоздан) парадный павильон, где в прежние времена можно было с комфортом и отобедать, и музыку послушать. Он хотя и выстроен из дерева, никакой хижиной уже не притворяется. Начинал строительство в классическом стиле Андрей Воронихин (автор комнат Марии Федоровны во дворце), от той эпохи сохранились лишь любимые зодчим греко-дорические колонны в вестибюле. Карло Росси (построивший во дворце библиотеку) получил задание придать зданию черты готики. Отсюда стрельчатые окна и витражи,

а также другие мелкие детали.

Такой представлялась готика строителям парковых павильонов

|

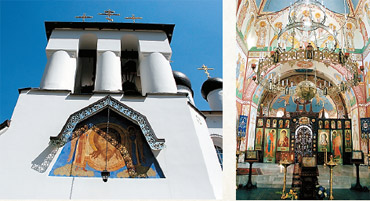

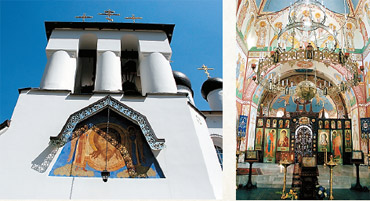

У храма в псковском стиле, действительно, характерная псковская звонница

Преображенская церковь

Подобно тому как в северной части соседнего Царского Села перед революцией возник настоящий кусочек Древней Руси — точнее, того, что тогда считали таковым, — около Павловского парка тоже должен был появиться какой-нибудь храм в русском стиле. Его построил Алексей Захаров, до этого возводивший только доходные дома в столице, а вот в эмиграции ставший автором нескольких православных церквей (в США).

Строительство этой церкви было приурочено к 300-летию дома Романовых, для нее выбрали популярный в ту пору псково-новгородский стиль, предполагавший известный лаконизм, даже минимализм отделки. Так, росписей внутри прежде не было, их заново создают сегодня, после того как храм, долгие годы бывший складом, вновь открыли для верующих.

Белый снаружи храм оказывается ярко-разноцветным внутри

| |

|

Личный опыт

Владимир Шабалин

художник-иконописец — о росписи церкви в Тярлево

|

Мы с Алексеем Авиловым начали расписывать церковь три года назад по благословению настоятеля — отца Александра. В начале ХХ века роспись планировалась, но не была

осуществлена. Сохранились небольшие эскизы того времени в духе реалистической живописи XIX века, но мы ими не воспользовались. Мария Георгиевна Давидова, преподаватель Академии художеств, разработала иную иконографию храма. За образец для росписи были выбраны фрески XII века. Они хорошо сочетаются с псково-новгородской стилистикой этого храма, выигрышно подчеркивают его архитектонику, все его членения, арки, своды. Будучи студентом Академии художеств, я много копировал фрески в таких храмах, как Успенская и Георгиевская церкви в Старой Ладоге, Мирожский монастырь в Пскове, Дмитриевский собор во Владимире, Георгиевский собор в Юрьевом монастыре под Новгородом и других. На этом строилось наше обучение в Академии художеств на отделении церковно-исторической живописи под руководством профессора Крылова. И если колорит и стилистику мы берем из храмов XII века, многие композиции приходится придумывать самим.

Например, здесь есть Святая Троица с предстоящими Сергием Радонежским и Александром Свирским — такой композиции просто еще нигде не было. Также используем орнаменты из книжной миниатюры. Это второй храм, где я полномасштабно участвую в росписи, первая работа была в ЮАР, в храме Сергия Радонежского в Йоханнесбурге, где существует большая община потомков эмигрантов из России. Мы пишем силикатными красками, эти росписи можно потом мыть, они не боятся влаги. Сам я прихожанин Андреевского собора в Петербурге, но порой остаюсь на службу и в Тярлево. Община здесь человек шестьдесят, но в праздники приходят все триста.

|

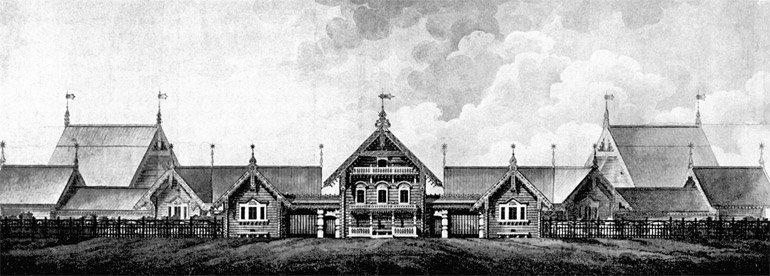

Идеальные дома для селян по проекту Карла Росси

Круглая деревня — элемент паркового ансамбля

Сегодня самый популярный тип жилища — не изба, а дом-крепость

| |

Самый старый дом в Глазово наполовину ушел в землю

Русская Александровка под Потсдамом

была построена под впечатлением от Глазово

|

|

|

|

|

С 1856 года десять сезонов подряд в Павловске играл венский оркестр под управлением Иоганна Штрауса

Полуразрушенный фонтан — все, что напоминает о былом веселье

Памятник родителям Марии Федоровны

Ложное надгробие Павла I работы Ивана Мартоса

В парковых павильонах ценился контраст: непритязательный внешний вид и изысканный интерьер

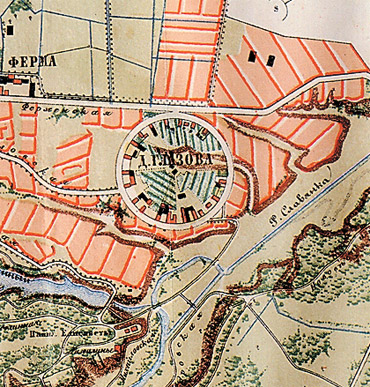

Глазово

В нынешний муниципальный округ Тярлево входят три старинные деревни: Тярлево и слившиеся с ними Глазово и Новая Весь — отсюда название одной из улиц — Нововестинская.

Деревня Глазово некогда была похожа на огромный глаз, зрачком которой служил пруд, а радужную оболочку составляли двадцать домов, построенных фасадами по кругу, к пруду

выходили огороды, бани и сараи. Круговая улица жива до сих пор, но застроена новейшими коттеджами самых причудливых форм. Утраченного жаль, поскольку проект этой деревни, которая должна была служить эффектным пейзанским видом из Павловского парка, разработал Карло Росси. Жили в домиках инвалиды — отставные бессемейные солдаты, ветераны наполеоновской кампании, уже не годные к службе, но выполнявшие несложные работы в парке. Они не могли нарадоваться на свою «матушку» — императрицу Марию Федоровну, преданно о них заботившуюся. Их нарядные избы так понравились приехавшему проведать русских родственников прусскому королю Фридриху Вильгельму, что он устроил похожую «русскую деревню» рядом со своей резиденцией в Потсдаме. Только там двухэтажные бревенчатые избы бережно сохраняются до сих пор и выглядят как новые, а в Павловске от проекта Росси осталась лишь Круговая улица. Ну и один очень старый, почти ушедший в землю дом интригует — не тот ли самый, последний из могикан?

|