лександровский поселок (так раньше называлась Александровская) появился на карте Петербургской губернии в 1907 году, когда владелец этой местности граф Александр Стенбок-Фермор (1878–1945) решил продать лучшие участки своего фамильного Лахтинского имения под дачные поселки. Их назвали в честь самого графа, его жены и отца: Александровский, Ольгино и Владимировка. Про историю рода Стенбок-Ферморов и о мотовстве последнего хозяина имения «Квартальный надзиратель» подробно писал в январском и мартовском номерах, посвященных Лахте и Ольгино. У Александровской похожая с Ольгино судьба и общие родовые черты. Участки по 12 соток нарезали рядом с Приморской железной дорогой, по которой петербургские дачники ездили на Сестрорецкий курорт, на них разрешалось вырубить лишь четверть росших деревьев, поэтому дачи возводились не в чистом поле, а почти в сосновом бору. Поселки строились по утвержденному градоначальником плану и сегодня сохраняют четкую сетку улиц. Границы дореволюционного Александровского — проспект Красных Командиров и улица Коробицына, проложенные параллельно железной дороге. Их соединяют двенадцать параллельных улиц, так и оставшихся Линиями.

тарые дачи, которых сохранилась примерно четверть, по-прежнему окружены соснами, а вот хозяева новых особняков предпочитают старые деревья вырубать: «Вдруг на дом упадут». Занятно, но отвечая на вопрос, почему они решили построиться именно здесь, владельцы справедливо признают, что поселок «симпатичный, открытый, не чета перестроечным садоводствам и новым коттеджным комплексам», словно не замечая, что эта исчезающая живописность — результат когда-то единых для всех правил застройки, предписывавших возводить дома не по красной линии улицы, а в глубине участка, и запрещавших высокие заборы и вырубку деревьев.

Эти правила, а также энергичные меры, предпринятые обществами благоустройства поселков, привлекли на северное побережье Финского залива многочисленных дачников.

Путеводитель 1911 года так описывал станции Приморской железной дороги:

«Владимировка. Песчаная лесистая местность. Парк. Пруд. Калильное освещение. Четыре доктора. В двух верстах почта с телеграфным отделением. На станции проводники. Абиссинские колодцы. Театр. Купание. Катание на лодках. Рыбная ловля.

Горская. Сухая песчаная местность. Хороший лес. Дачи довольно дорогие.

| |

Александровский поселок — поселок зимогоров. Купание чуди. Почта и телеграф. Молочная ферма Шатнева.

Тарховка. Отличный сухой лес. Фешенебельные дачи, очень дорогие.

Разлив. Хороший лес. Купание в "разливе". Дачи сравнительно дорогие».

Ну, а рядом с Курортом и Сестрорецком — в Ермоловке и Дюнах — дачи уже назывались виллами, а все в целом — «аристократическим уголком».

|

Дачу на 4-й линии называют дачей Тухачевского

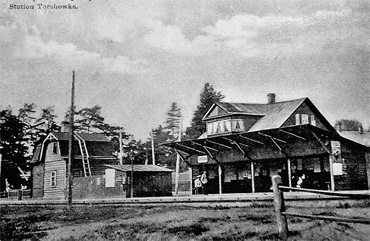

Станции Приморской железной дороги не раз воспроизводились на открытках, которые отдыхающие отправляли родственникам и знакомым как «привет из Сестрорецка»

лександровский назван не дачным поселком, а поселком зимогоров — жителей, не перебиравшихся осенью на зимние квартиры. Вероятно, состоятельные петербуржцы, купившие участки в графских угодьях, возводили на них уже не дачи, а дома для постоянного проживания, благо Приморская железная дорога позволяла добираться до города за полтора часа. «Купание чуди»? Вероятно, речь идет о жителях соседней финской деревни Каупилово (слилась после войны с Горской), ходивших купаться на отличный пляж. Почта и телеграф, как и калильное освещение и абиссинские (артезианские) колодцы, — свидетельства высокого уровня благоустройства поселков. Давно уже нет театра (и даже советского кинотеатра), чудь насильственно выселили в 1942-м как потенциальных предателей, но еще долго сопротивлялась времени милая застройка дачных поселков —

причудливые деревянные дачи с башенками, кружевной резьбой, верандами с цветными стеклами. Однако момент, когда можно было попытаться сохранить то, что осталось

от этого уникального пласта русской культуры, упущен. И теперь жадность в сочетании с дурным вкусом городят вдоль улиц крепостные стены, за которыми нет почти ни чего в художественном отношении достойного. Конечно, дореволюционные, тем более послереволюционные дачи тоже особой архитектурной ценностью не отличались. Где-нибудь на Каменном острове богатейшие жители города могли заказывать дома ведущим архитекторам России. Но чем дальше от Петербурга, тем проще и скромнее становились дачи. И интересны эти пригороды не отдельными домами, а своей массой, когда один поселок плавно переходил в другой и так на много километров. Главный же недостаток этого строительства с точки зрения охраны памятников — преобладание здесь дерева, материала необычайно хрупкого и требующего заботы.

| |

о когда и в центре Петербурга то и дело сносят не то или строят не так, кому какое дело до станций Приморской железной дороги и их неприметных кварталов?! Одно и то же

решительное и анархичное обновление постигло Шувалово, Озерки, Парголово и прочие бывшие дачные пригороды Петербурга. Пожалуй, в каждом поселке есть хотя бы одно примечательное строение, как церковь или ратуша в старинном городке, как усадьба где-нибудь в сельской местности, возвышающаяся над непритязательной рядовой застройкой. В Александровской такой дом, почти ниоткуда не заметный, внезапно открывается взору гуляющих на углу 4-й линии (дом 14) и Проходной дорожки. Увы, имя зодчего — кажется, даже имя владельца — исследователям установить не удалось. А ведь это незаурядный памятник архитектуры модерна, более всего замечательный круглыми окнами, словно бы приплюснутыми внизу, — характерная для названного стиля черта, все же столь трудная в исполнении, что встретишь ее в здешнем зодчестве рубежа веков нечасто. Прочие дома

поселка больше похожи на деревенские избы с шаблонной резьбой, лишь изредка сохранились угловые башенки и высокие фронтоны с фахверковыми конструкциями. В соседней Тарховке главный дом (Федотовская дорожка, 42) гораздо известней, хотя сегодня скрыт высоким синим забором. Это дача на участке инженера Петра Авенариуса, инициатора устройства Сестрорецкого курорта и ведущей к нему Приморской ветки. Он и для летнего своего пристанища выбрал место поближе к железной дороге, у южной оконечности озера Разлив. (Прежде участок принадлежал князю Святополк-Мирскому.) Известно имя зодчего, это Иван Володихин, создатель двух чуть ли не последних доходных домов модерна в

Петербурге: здания на улице Белинского, 5, и Большого театра кукол на улице Некрасова, 10. Вот уж там окон самой необычной формы предостаточно! Но дом в Тарховке являет скорее некоторую ностальгию по старым русским усадьбам, оттого его материал, все то же дерево, зодчим умело замаскирован и классические мотивы в отделке, при некоторых упрощениях, весьма заметны.

Прежде всего это бельведер, пришедший на смену обычным для модерна угловым башенкам, он, как у Павловского дворца, посередине. Украшающая участок садово-парковая скульптура относится к советскому времени, когда в здании разместился военный санаторий. На границе Тарховки и Александровской высится еще курьезное здание магазина, тоже с башенкой (9-я линия, 1). Он словно бедный родственник тех гостиных дворов, что возводились по указке свыше по всей России в классическую эпоху. Местный гостиный двор среди них чуть ли не самый маленький, к тому же он, как и все местные строения, из дерева. Правда, обшитое сайдингом, здание почти не опознается как «старинное».

|

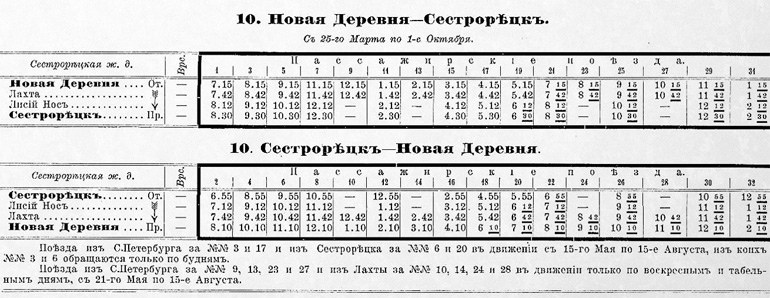

Это не расписание экспресса. В 1895 году дачных поселков (а следовательно, и станций) Ольгино, Александровская и Тарховка еще не существовало

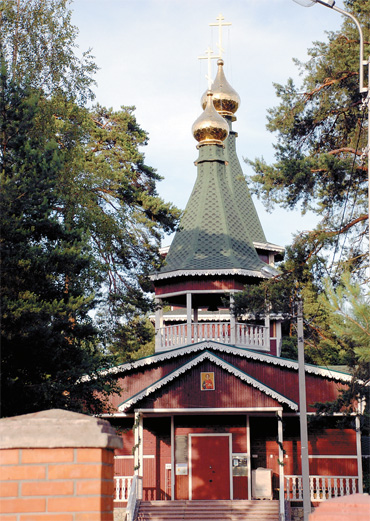

Церковь Рождества Богородицы

рамы дачных поселков сохранились гораздо хуже частных строений. Прежде на каждый поселок приходилась как минимум одна церковь (в Горской возле станции была даже синагога), но потом за ненадобностью их почти все снесли. Сохранилась церковь во Владимировке (после войны Владимировка стала частью поселка Лисий Нос). Пантелеймоновский храм в Тарховке (Тарховский проспект, 32/29), обезглавленный в 1930-х, отстроен заново в прежнем «дачном» стиле начала XX века. У него два шатра и крайне скромное убранство. Его воссоздание в 2004 году посвятили памяти медиков, что логичнее надуманного посвящения новодельной церкви в соседнем Сестрорецке подводникам, ведь святитель Пантелеймон и сам был врачом, и молятся ему о болезных и страждущих.

овая церковь Рождества Богородицы в Александровской (проспект Красных Командиров, 16) выглядит куда основательней. Конструкции у нее бетонные, что гарантирует смелые формы, стилизованные, как и у церкви в Сестрорецке, под неорусский стиль. Это явление развивалось в отечественной архитектуре параллельно со стилем модерн и кое в чем ему близко. Отсюда главный купол — шлем воина, колокольня-свеча, решительные дуги в завершении стен, нарочитая асимметрия. Алексей Щусев и Николай Рерих! Контраст белых стен с мозаичными панно — оттуда, хотя в псковско-новгородской архитектуре, на которую ориентировались мастера этого стиля, мозаика и не встречается, в Киеве же и Византии она могла украшать только интерьер. Повсеместное уничтожение храмов в России породило разнообразные легенды. Например, станцию в Тарховке многие и по сей день считают искаженной до неузнаваемости церковью, перенесенной сюда из соседнего Лисьего Носа. Это все-таки вымысел, здание и в соседнем поселке выполняло сугубо технические функции, то есть также было там станцией, и как ни приглядывайся, ничего церковного в нем нет. Анна Петрова, Иван Саблин

| |

Пантелеймоновская церковь

|

|

|

|

|

Граф и графиня Стенбок-Фермор на террасе своей усадьбы в Лахте. 1908 год. Фото Карла Буллы

На старых дачах уцелели номерные знаки, которых уже почти не встретишь в городе

Со временем начинаешь ценить даже незамысловатые узоры старых дач

Приморское шоссе и железная дорога до Сестрорецка сто лет тому назад

Дача Авенариуса

Домик станционного смотрителя (вверху справа) перенесен в Тарховку из Лисьего Носа

|