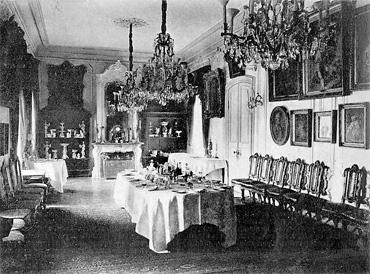

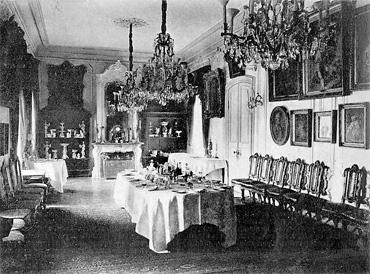

Большая столовая. Фото из журнала «Столица и усадьба». Март 1917 года

ейчас уже невозможно представить себе, какими были предместья Петербурга в XVIII — начале XIX века. Но раньше заводов, стадионов или публичных парков город со всех сторон окружали частные сады, и в центре каждого был дворец или хотя бы павильон, то, что на немецкий манер называли люстгаузом (lust — «удовольствие», haus — «дом»). Кое-что дошло до наших дней, но, как в иных великих столицах — Париже или Вене, весь XIX век жилые и заводские кварталы успешно отвоевывали территорию зеленого пояса, оставляя потомкам лишь осколки прежней роскоши. А ведь эти парки и дворцы творили ведущие мастера эпохи, от Бартоломео Растрелли до Андрея Штакен шнейдера. И там, где имя автора позабыто, совершенство сохранившегося или же известного хотя бы по старинным картинкам заставляет предположить участие какой-то большой фигуры.

По берегам Малой Невки примерно в одно время — во второй половине XVIII века — воздвигли два не слишком крупных, но интересных в архитектурном отношении загородных дома. Также почти одновременно, но уже в XX веке, они исчезли. Сперва, в 1912 году, сгорел деревянный Петровский дворец, затем, в 1943-м, пришел черед дворца на Крестовском.

Да, когда-то у каждого из Островов был свой дворец, коему подчинялась вся территория. Петровскому отвели место в западной части одноименного острова, усадьба же Разумовских (впоследствии Белосельских-Белозерских) — посредине южного берега принадлежавшего им Крестовского. Впрочем, великолепная лучевая планировка была там отчего-то сфокусирована не на усадьбе, а на восточной оконечности, где ничего стоящего не было. На Петровском, напротив, планиров ку небольшого парка спроектировали от дворца, и тем не менее все, что напоминает о ней теперь, — круглая площадь в конце Петровского проспекта. Посредине как раз и стоял еще лет сто назад скромный дворец.

Современный вид усадьбы

озможно, у двух соседних зданий один автор — Антонио Ринальди, хотя на сей счет и нет достоверных сведений. Найденный в начале XX века (и почти сразу потерянный) дворец

на Петровском уже давно числится за итальянцем, тогда как усадьбу Белосельских-Белозерских долгое время приписывали Штакеншней-деру, который возвел для знатного семейства всем известное здание на углу Невского и Фонтанки, несомненно приложив также руку к их загородной резиденции. Однако если взглянуть на старинные карты, станет ясно: некий дом крестообразной формы располагался на том месте еще в конце XVIII века, стало быть, Штакеншнейдер его только перестроил и самое интересное — план здания — принадлежит не ему. Как и силуэт: венчающий центральную часть купол похож на тот, что сохранился над павильоном Катальной горки в Ораниенбауме. Предположительно таким же куполом располагал сначала Петровский дворец. Ринальди прибыл в Россию по приглашению Кирилла Разумовского, которому тогда и принадлежал Крестовский остров. Работая

над дворцами, заказанными Разумовским, он трудился одновременно и для Екатерины II, творя в Ораниенбауме, и на Петровском. Императрица отдала ему явное предпочтение

перед другим итальянцем — Растрелли, которого не случайно отправила в отставку: его неумеренно пышный стиль показался ей чем-то провинциальным и безвкусным. Увы, впоследствии отношение к Ринальди изменилось. В центре города погиб его главный замысел — третий по счету Исааки евский собор. А постройки в Ораниенбаумском парке, нетронутые войной, пали жертвой небрежения и безграмотной реставрации.

| |

одчему присвоили обидный статус «переходного мастера», тогда как главным представителем барокко в русской культуре был назначен его соперник, Растрелли. Что ж, если принять творчество последнего за образец, то, конечно, постройки Ринальди окажутся излишне простыми и не слишком украшенными. В сравнении с Зимним дворцом Мраморный никакое не барокко. Но и не классицизм, а так, не пойми что, именно переходный стиль. Наверное, здесь столкнулись два подхода к барокко: тот, что идет от признания приоритета целого над частью и предполагает прежде всего смелые эксперименты с пространством, и тот, где важнее всего замысловатая, вычурная, а порой и попросту кривая деталь. Второй стиль получил распространение в Испании, Бельгии, славянских землях, еще и в итальянской провинции. Первый встречается реже — в главных городах Италии и в католической Германии.

Ворота — то немногое подлинное, что сохранилось от усадьбы

Петровский дворец. Рисунок архитектора Андрея Белогруда. 1912 год

Но в Россию это барокко попало довольно рано, еще при Петре, и как столкнутся позднее Ринальди и Растрелли, так в первые годы истории города провинциалу Доменико

Трезини противостояли здесь гораздо более талантливые Гаэтано Киавери и Николо Микетти. Дело даже не в пышности одних и скромности и строгости других, а в том, как в

каждом проекте располагаются детали относительно целого, насколько явственны новизна, поиск, эксперимент и в композиции фасадов, и — особенно — в части планировки.

Если прежде — и в Древнем мире, и в Средние века — зодчие, проектируя какие бы то ни было постройки, старались придерживаться сетки параллельно-перпендикулярных линий, теперь самые смелые из них попытались уподобить планы зданий чуть ли не планетарным системам, где в определенном порядке относительно центрального корпуса, как бы по

орбите, располагались пристройки. Следуя такой системе, лишь немногим удавалось возводить полноценные дома или дворцы, ибо она противоречила соображениям комфорта, скорее такими делали те самые люстгаузы, реже храмы. Исаакиевский собор Ринальди именно в этом смысле сложнее, интереснее, барочнее, наконец, уныло-прямоугольного Смольного собора Растрелли.

ожалуй, наиболее смелый пример «концентрической» планировки являет Катальная горка — здесь вокруг ядра равномерно размещены три флигеля (Георг Фельтен сделает таким Чесменский дворец). Но более распространенный тип садового павильона предполагает наличие четырех ответвлений от центрального корпуса. Они могли образовать фигуру Андреевского креста, как в царскосельском «Эрмитаже», план которого разработал, опираясь на западные образцы (скажем, дворец Ступиниджи под Турином), Савва Чевакинский, а Растрелли, изменив фасады, постарался акцентировать вертикальное движение, скрыв оригинальность планировки. Точно так же поступил он и с другим творением своего предшественника — павильоном «Монбижу». Но там имел место более простой в исполнении равноконечный греческий крест (как у Французского павильона в Версале или Пагоденбурга под Мюнхеном).

Еще раньше такую форму получили боковые флигели Большого дворца в Ораниенбауме, который Ринальди отлично знал. Именно к крестообразному плану прибег он, возводя резиденцию на Крестовском. План здания неожиданно удачно срифмовался с названием острова — не исключено, что зодчий или заказчик сознательно обыграл топоним. Петровский дворец более напоминает павильон Катальной горки, с той только разницей, что строители «сэкономили» здесь на третьем лепестке, возведя лишь две обращенные к городу пристройки.

Сложная планировка павильонов давала толчок развитию регулярных садов, а от тех необычные планировочные решения переходили уже к городам. Так что если допустить авторство Ринальди ношении усадьбы Разумовских, вполне вероятно, что будет можно приписать ему план всего Крестовского острова. Ведь не случайно один из пяти лучей — проспект Динамо — ориентирован точно на господский дом. Иван Саблин

|