Участок между железной дорогой, Миргородской, Кременчугской и Атаманской улицами сегодня представляет самый большой пустырь в центре города. Когда-то эту территорию занимал огромный плац, именуемый то Александровской, то Военной площадью. Затем его начали «подъедать», раздавая частями на благие цели: с одной стороны — железной дороге, с другой — Александровской барачной больнице (названной впоследствии Боткинской), пересыльной тюрьме, детскому приюту. Оставшийся кусочек — плац у Казачьих

казарм — существовал до начала ХХ века, на картах его еще указывали как Конную площадь: здесь торговали лошадьми. Но в итоге и его застроили — электростанцией и понижающей подстанцией, давшими ток пущенным в 1908 году трамваям. Сейчас с одной стороны Кременчугской улицы снова пустырь, освобожденный от складов товарной станции, с другой — больница и непроницаемая территория Котлотурбинного института имени И. И. Ползунова.

Одна из границ квартала официально называется полосой отвода Октябрьской железной дороги. Проехать тут можно только на поезде, а вот пройти пешком вдоль путей — чуть ли не до Сортировочной: эта территория никак не охраняется. Наш фотограф забрался даже на Американские мосты. Место, конечно, не самое прогулочное, но маршрут не окажется избитым. Здесь нет машин и людей (почти), тишину нарушают лишь лязг сцепляемых вагонов, гудки локомотивов, постукивание колес на стыках рельсов. Можно следить за маневрами составов, изучать сигнальные указатели на столбах, ручные переводы стрелок. Зона отчуждения, какой всегда является вокзальная изнанка, интересна старыми сооружениями, сохранившимися еще с XIX века.

Фото из семейного архива. Во дворе ведомственного дома ОЖД. 1973 год

| |

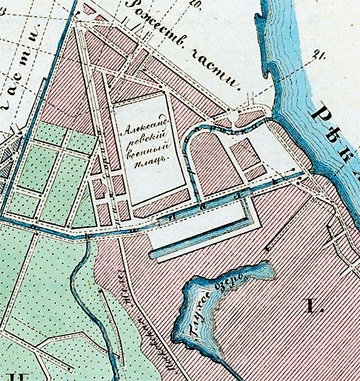

На плане Каретной части из Атласа Цылова (1840 год) Александровский плац занимает весь выбранный квартал

И без всякой вокзальной инфраструктуры по Миргородской улице вполне можно провести границу между парадным Петербургом и лишенной пока характера окраиной. Несмотря на близость Невского проспекта, как и Лавры, район к востоку от Лиговского проспекта не отличается солидным культурным слоем. Застраивался он сравнительно недавно и как-то непоследовательно. Правда, вдоль основных магистралей еще в начале XX века были возведены дорогие доходные дома, неотличимые от таких же в самом центре города,

но достаточно сделать несколько шагов в сторону от главной улицы, чтобы обнаружить зияющие пустоты либо какие-нибудь строения, более достойные дворовых территорий, нежели красной линии кварталов. Притом смешение стилей чрезвычайное, свидетельство разновременных попыток облагородить эти края: где-то русский стиль, где-то модерн,

где-то сталинский классицизм. А где-то вообще ничего — пустырь, который еще только предстоит застроить.

|

|

|

|

|

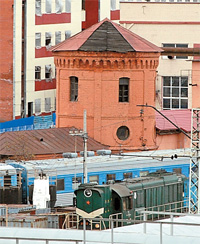

Эту круглую башню видно на архивной фотографии

|

Местный

Дмитрий Бурухин

программист — о дороге в школу

|

аш дом еще лет десять назад значился по Невскому проспекту, 85. «О, да ты живешь на Невском?!» — восклицали знакомые, узнав адрес. На самом деле мы жили на Московском

вокзале, в двух шагах от перронов, в солидном доме, похожем на сталинский (теперь это Гончарная, 15а). Его возвели в 1914 году и потом передали железной дороге. Мой

дед — Николай Яковлевич Смирнов, замначальника Ленинградского отделения Октябрьской ЖД, — получил там комнату в 1949 году. Ближе к пенсии его перевели заведовать товарной станцией. Дедов кабинет в краснокирпичном здании управления был виден из наших окон. Я шел в школу под «Гимн великому городу», прикидывая по музыке, на сколько опаздываю. Одна «Красная стрела» прибывала в 8.25, другая — в 8.35. С вокзала уже ехали тележки с тюками постельного белья — прачечная ОЖД за нашим домом пыхтела, свистела и чуть ли не взрывалась от пара. Подходя к «кремлевской стене», слышал истошный лай овчарок — справа от молокозавода находился собачий питомник. На товарной помимо грузовых составов стояли вагоны, где жили люди — вероятно, проводники. Суету подъезжавших к собору-молокозаводу машин можно было наблюдать из окон школы.

169-я, английская, на углу Миргородской и Полтавской, слыла элитной, у нас «по рекомандациям» учились дети со всего города, прошедшие предварительное собеседование. Поскольку я не раз и не два в день пересекал вокзал и грузовой двор, в 1990-е деловые ребята решили, что я ошиваюсь в этом месте не просто так, а в поисках клиентов, составляю им конкуренцию. И ведь не объяснишь, что живу я здесь! Хорошо, что территорию грузовой застроят: она была невзрачной и неуютной. В остальном же — мы действительно жили на Невском, в самом центре, где до всего можно дойти пешком. А какой закат открывался из наших окон!

|