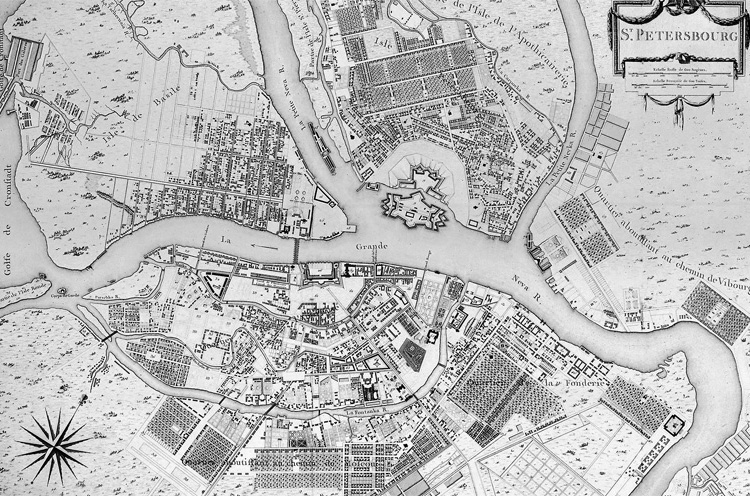

На карте середины

XVIII века показан доказарменный

Петербург,

когда военные жили

почти в деревенских

слободах на

периферии

города

режде 1740 года армейские и гвардейские полки летом

стояли за городом

в лагерях, а на зиму

определялись на постой к обывателям, что, конечно, становилось

для тех страшным сном. Одна

комната отводилась на двух холостых или одного женатого солдата, жена считалсь за рядового,

трое детей (кроме мальчиков после тринадцати лет) тоже за одного рядового. Поскольку дисциплина и боеготовность от такого

порядка страдали, было решено жили как стрельцы или казаки — с женами, курами, огородами.

На плане 1750-х годов хорошо

видны регулярные прямоугольники слобод, обложившие город со всех

сторон. На момент составления карты они существовали только в проекте и оттого кажутся такими правильными: стройные шеренги полковых

светлиц зримо охраняют столицу, заодно формируя ее планировку. Эти поселения занимали огромную территорию. Не удивительно,

что, к примеру, полковой Спасо-Преображенский собор оказался за версту от казарм, — всему виной

уплотнение слобод, задуманное еще при Екатерине II, но осуществленное

Павлом, который смог хотя бы часть населения загнать в казармы.

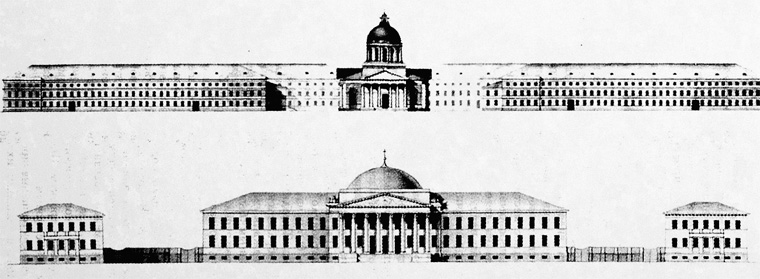

Госпиталь

Преображенского полка

(с куполом) в

перспективе

Потемкинской улицы

от что поведал об этих

изменениях в облике

города Жан-Франсуа

Жоржель, иезуит, посетивший Петербург в

1800 году: «Теперешний император населяет отдаленные кварталы, выстраивая там казармы для многочисленных

гарнизонов и конюшни для кавалерии.

Архитектура этих казарм очень любопытна, середина их выдается вперед и

украшена колоннами, они многочисленны и расположены симметрично.

Пространство между ними образует

площади для построения войск в боевой порядок. Эти кварталы украшаются с каждым днем». «Теперешнему

императору» оставалось царствовать

менее года. Но подмечено верно: как

бы мало времени ни было отпущено

сыну Екатерины Великой, кое-что он

успел изменить и в архитектуре. Следуя его указаниям, по бывшим окраинам города, в местах традиционной

дислокации полков,

спроектировали и

быстро построили

масштабные комплексы, собранные

из типовых элементов.

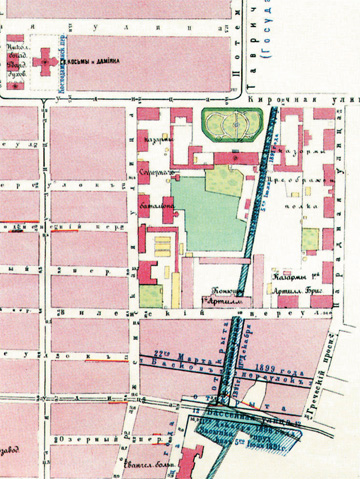

На карте

1909 года

видны не

только казармы, конюшни

и огороды, но

и засыпанный

в 1891-м бассейн в начале

Лиговского

проспекта,

и Саморойка,

заключенная

в трубу

следующую эпоху для

нужд флота Адриан Захаров предложит грандиозный замок Адмиралтейства,

уставленный гроздьями скульптур,

сейчас же во главу угла ставится предельная простота. Но и при

строительстве казарм русские зодчие обращаются к тому же, что у

Захарова или Томона, французскому революционному классицизму, с

которым большинство из них были знакомы не понаслышке.

Федор Волков — творец казарменного стиля в России, один из авторов преображенского ансамбля —

получил превосходную выучку за границей. В Венеции его наставником был знаток Андреа Палладио

Томмазо Теманца, а в столице Франции Волкову удалось устроиться на

работу к Шарлю де Вайи, возводившему тогда нечто несравненно более изысканное и поэтичное, нежели жилища для военных, — здание

«Комеди Франсез», позднее перешедшее театру «Одеон». Но суровые стены и тяжеловесные колонны этого,

тоже по-своему новаторского здания соответствовали утилитарному духу

времени, в таком стиле можно было строить что угодно. Масштаб, монументальность, гео метризм — эти достижения французской архитектуры

1780-х годов вскоре станут нормой для отечественного зодчества, и в

Петербурге образуется «филиал» парижской архитектурной школы, тем

более уникальный, что постигшая Францию революция остановила там

развитие новаторских течений. Вышло так, что дерзкие мечты французских зодчих удалось воплотить

в самодержавной России.

Павел, знавший Париж, революционной архитектуры опасался, предпочитая барокко Винченцо

Бренны — воплощение старого режима. Но император то ли уже не

мог повлиять на проникновение чуждых идей в русское зодчество, то ли,

оценив скромность и суровость облика зданий военного ведомства, в

детали не вмешивался.

Проекты Волкова предельно просты, в них нет ни украшений, ни

статуй или барельефов, даже колонны, вопреки Жоржелю, используются лишь в крайнем случае. У преображенцев коринфские колонны

только в центральном корпусе (Кирочная улица, 35а), там, где госпиталь. В офицерских казармах —

ионические пилястры, в солдатских — тосканские. Иерархия!

Вообще же, когда в Петербурге начиналось строительство казарм,

никто не знал, какими должны быть эти сооружения. Волков разработал

два типа застройки: один для Измайловского полка, с корпусами вдоль

главной улицы, другой для Семеновского — по периметру грандиозного

парадного плаца, который впоследствии поделили на несколько кварталов, уместив там и первый в городе вокзал, и ипподром, а позднее еще

и ТЮЗ.

|

|

епосредственным строителем преображенских казарм стал другой

архитектор, тоже служивший по военному

ведомству, Федор Демерцов. Опыта заграничных командировок у него не было, и в

стиле его заметна некоторая провинциальность — скажем, в облике крупнейшего творения, Второго

кадетского корпуса на Петроградской стороне (Ждановская улица,

13). Стены казарм у Демерцова такие же голые, как у Волкова, но

при этом все скучно, без должного чувства пропорций, позволяющего и при минимуме средств достичь

величия.

Волков, как и его учителя-французы, не любил тре угольные

фронтоны. Иное дело Демерцов.

Фронтоны можно встретить и на

Ждановской улице, и на Кирочной,

где один из них венчает портик главного здания — госпиталя, эффектно

замыкая перспективу Потемкинской

улицы. Здесь данный мотив удался

зодчему так хорошо, что велик соблазн предположить постороннее

вмешательство, — на роль возможного автора этого фасада предлагали, к примеру, Андрея Воронихина.

Чего, наверное, Воронихин бы не

сделал, так это

не увенчал такой фасад плоским куполом,

отмечавшим расположение больничной церкви, вместе

с которой он исчез в середине XIX века, когда госпиталь перестал быть госпиталем.

В первом проекте Демерцова никакой часовни не предполагалось —

вместо нее посреди квартала зодчий хотел устроить большую церковь,

призванную заменить изрядно обветшавший старый собор. Тогда бы

у зодчего получился более интересный ансамбль, где посередине квартала была бы эффектная площадь.

Новый полковой храм окружили бы четыре Г-образных корпуса, в которых военные размещались бы по-батальонно, а не как у Волкова, поротно, как и получилось в итоге.

В отличие от Волкова, типовые проекты которого Демерцов использовал, последний имел опыт строительства церковных зданий, самое

удачное — Знаменская церковь на Невском, замененная в советское

время вестибюлем метро «Площадь Восстания». Нечто подобное — с куполами и портиками — зодчий предполагал возвести и в комплексе преображенских казарм, но его первый проект отвергли, территорию застроили периметрально, и только перед госпиталем оставили курдонер, напоминающий решение Таврического дворца.

Саморойка

До начала ХХ века квартал пересекала скромная протока с немного странным названием Саморойка. Возможно, что как-то

по весне переполненный льдом и снегом бассейн в начале Лиговского проспекта,

куда поступала вода из одноименного канала, уже оттуда шедшая по трубе к

фонтанам Летнего сада (о чем напоминает название улицы к югу от квартала

— Фонтанная), дал течь, и воды новообразовавшейся реки по кратчайшему

пути устремились в Неву. Впоследствии, с исчезновением фонтанов, старейший в

городе водопровод сделался неактуален, зато из Саморойки в ее нижнем течении

получились пруды Таврического сада, которые теперь непонятно что питает,

коль скоро Саморойка давно уже исчезла. Регулярная казарменная застройка места

ей не оставила.

скоре Волков умирает, Демерцов по причине плохого здоровья отходит от дел, и к укреплению боевой мощи столицы подключается новое поколение

зодчих, прежде всего Луиджи Руска, который возводит кавалергардские

казармы на Шпалерной, зримо противопоставив мощный портик своего манежа на Потемкинской улице

сдержанному фасаду Преображенского госпиталя (см. с. 18). Его гренадерские казармы на Петроградской

стороне — еще один большой квадрат, в дальнейшем тоже разъятый городом на части. В 1820-е облик военных предместий определяют произведения Александра Штауберта, отказавшегося от классической штукатурки, — ничто не скрывает кладку из темно-красного кирпича. Такими получились казармы Егерского

(Рузовская улица) и Московского полков (Большой Сампсониевский проспект, 63).

Впоследствии для придания большей мощи по-прежнему не оштукатуренным фасадам стали сообщать черты итальянских замков (Крюковские, казачьи казармы на Обводном канале). Но общая композиция военных городков при этом не менялась:

плац посередине и ротные казармы вокруг, плюс госпиталь, фуражный двор и что-нибудь еще. Строили комплексы все так же широко, большой высоты отдельным корпусам не требовалось — до самой революции они оставались четырех-, от силы пятиэтажными.

После революции многие из них были переданы учебным заведениям, новые же строились где-нибудь за чертой города, все так же выполняя основную

задачу — город охранять. Иван Саблин

Потолок Большого зала в

бывшем преображенском

госпитале

закреплен на

уникальной

системе деревянных балок

|

Преображенские

казармы: вверху — первоначальный

проект, внизу — воплощенный

|

|

|

|

На охранной

доске советского времени

упомянут

только один,

притом не

главный автор

преображенских казарм —

Федор Волков

Преображенская солдатская казарма

— типовой проект Волкова,

воплощенный Демерцовым

Театр «Одеон» в Париже

возведен при

участии Федора Волкова

Личный опыт

Федерико Фаньяни

|

камергер его величества короля Италии —

о госпитале Преобра- женского полка |

учший среди военных лечебных заведений, какие

я видел (Фаньяни побывал

в Петербурге в 1810 году.

— Прим. ред.), — госпиталь

Преображенской гвардии, и по чистоте,

и по методам лечения я назвал бы его образцовым. Даже привередливый человек

может длительное время находиться в

его палатах едва ли не с удовольствием.

В госпитале двести мест, в палатах двенадцать кроватей, здание по внутренней

планировке повторяет больницу на Литейном, да и во всем остальном много

сходства. <…> В больнице на Литейном

все палаты широкими окнами выходят во

дворы, а над дверями, расположенными на

противоположной стене, имеются оттоки

для спертого воздуха. Архитектор мудро

расположил двери по сторонам коридора

в шахматном порядке, что не позволяет

возможным инфекциям из одной палаты

попадать в другую напротив. В каждой палате имеются воздуховоды у самого пола и

под потолком, а также возле окон, которые

обеспечивают максимально возможный

оздоровительный обмен воздуха, который

поступает сюда к небольшой грелке, постоянно зажженной в палате. Чтобы удалить

дурные запахи, тут исключены подставки

для ночных ваз, а унитазы размещены в

толще стены, выходящей в коридор. Комнатки там с двумя дверями, внутренняя

открывается в палату, другая — в коридор

для уборщиков, которые убирают туалет,

никого не беспокоя. Кровати тут железные

и не имеют пологов согласно местному похвальному обычаю. Хотя и неприхотливые,

они не оставляют желать лучшего для тех,

кто покоится на них. <…> Не буду говорить о

госпиталях других полков, от которых преображенский мало отличается по красоте.

Прекрасное состояние больниц порождает

вопрос: в чем главная причина их процветания? На первом месте, конечно, форма

здания, мудрые правила распорядка и

способности тех, кто поставлен руководить

больницами. (Цит. по: Федерико Фаньяни.

Письма из Петербурга. СПб., 2009.)

Пышный портик

преображенского госпиталя немного неуклюже приставлен

к типовому корпусу — заметно несовпадение членений

|