|

|

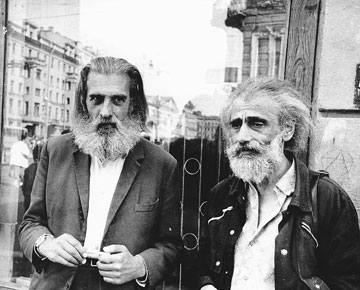

| Гера и Емил. Фото Владимира Пешкова. |

Крестьянину – деревенский кабак, где одни и те же с детства знакомые мужики; Онегины и Печорины социализируются на балах и в салонах. Ресторан – для кутежа в компании знакомых; от прочих посетителей скрывают стены отдельных кабинетов. Кафе, в отличие от кабака, ресторана, клуба, – пруд с проточной водой: ядро постоянных посетителей и более или менее случайная публика. Здесь можно и поболтать с приятелем, и поглазеть на незнакомцев, и легко перекусить. Эталон и прообраз – парижские кафе от Просвещения до Романтизма – своеобразные клубы, иногда шахматные и театральные, чаще политические. В «Cafe Procope» cиживали Вольтер, Кребильон, Пирон. Во времена Реставрации бонапартисты облюбовали «Montansier», якобинцы – «Corazza». Невыездной россиянин пушкинской поры знакомился с парижскими кафе по «Запискам русского путешественника» Николая Карамзина и облизывался от зависти. Первые кафе появились на Невском при Николае I как оазисы европейской свободы в российской интеллектуальной пустыне. Сидя в «Доминике», «Излере», кондитерская у Вольфа и Беранже, почитывая европейские газеты, играя в домино, потягивая кофе, можно было представить себя членом оппозиции, свободным галлом или бриттом. В красном Петрограде и социалистическом Ленинграде царила идея плановой государственной целесообразности. Рестораны предназначались для интуристов, физиков-атомщиков, народных артистов СССР. Население поглощало макароны по-флотски в столовых и на фабриках-кухнях. Как странный рудимент Серебряного века оставалось кафе «Норд», переименованное, впрочем, в ходе борьбы с низкопоклонством и космополитизмом в «Север». В «Севере» чувствовалась тоска по мировой культуре. Сюда инженеры и врачи водили специально причесанных и приодетых по такому случаю детей, чтобы насладиться профитролями в шоколадном соусе и непревзойденным кофе-гляссе. Таинственные названия блюд зачаровывали и манили в опасные дали. Кафе как жанр привились в Ленинграде в 1970-е. Усталые автократы брежневского времени смотрели на граждан снисходительно и требовали от них лишь формальной покорности. Культура кафе пришла в Питер вместе с другими проявлениями бытового непокорства: фарцовкой, спекуляцией, самиздатом, самодеятельной песней, битломанией, кухонными разговорами о политике. На суровом субарктическом пространстве Невской дельты кафе служили убежищем от зимних ветров и осенних дождей. В городе, где большинство населения обитало в коммунальных квартирах, а почти все кому было моложе 40 жили с родителями, они стали и единственно возможным местом общения. Дешевизна кофе делала его доступным и студенту, и сторожу, и дворнику. Наконец, сама идея пить кофе считалась отчасти вызывающей и экзотической: иноземный кофе противостоял советскому чаю. Ленинград стал самым кофейным городом страны. Богатые москвичи собирались по квартирам, в провинции власть не поощряла никакой самодеятельности. Кафе, в отличие от времени и родителей, выбирают. «Сайгон» – метрополия кофейной империи 1970–1980-х, уже скорее и не заведение общепита, а важнейшая социальная и культурная институция. Стояли свинцовые 70 е. Режим существовал на нефтедоллары и чурался изменений. В ходу были исполнительные, тусклые, послушные. Все, кто хоть немного выбивался из принятых ГОСТов – яркостью, талантом, свободолюбием, национальностью, – решительно отвергались. Государству и городу не было никакой надобности в молодых людях, появившихся на свет между Иосифом Бродским и Майком Науменко.

Им оставались пьянство, работа в диапазоне от экскурсовода до кочегара газовой котельной, смерть в безызвестности. Между тем многочисленное поколение ленинградского baby boom’а – дети фронтовиков – обещало многое. Вырвавшиеся за границу или в чуть более благополучную, чем Ленинград, Москву, это убедительно доказали: Бродский, Барышников, Довлатов, Шемякин, Целков, Гинкас, Яновская, Татьяна Толстая. Но не меньшим потенциалом обладали и те, кто так и остался в Питере. Изданная Виктором Топоровым поэтическая антология «Поздние петербуржцы» содержит стихи, по крайней мере, десятка первоклассных стихотворцев если не уровня Бродского, то уж точно Кушнера или Сосноры. Та же ситуация и с художниками: чем арефьевцы или стерлиговцы хуже Шемякина? Вначале «Сайгон» был для изгоев-семидесятников неким аналогом современного молодежного клуба, точкой, где можно было встретиться с приятелем, познакомиться с девицей, выпить без строгого мамашиного надзора. Из места социализации он превратился в единственно возможное место реализации. Здесь читали друг другу стихи, планировали воображаемые выставки, делились запрещенным чтивом, пересказывали потайные тексты от Толкиена и Ксавьеры Холландер до Адорно и Кастанеды. «Сайгон» возродил эпическую традицию, когда тексты не читались, а передавались из уст в уста. Наконец, кафетерий стал кладбищем надежд. Здесь спивались с круга, сходили с ума, садились на иглу. Ноев ковчег позднего Ленинграда, вместилище пороков и вдохновений, в узком зале которого соседствовали художники и воры, диссиденты и опера ГБ, мелкие фарцовщики и рок-музыканты. Кончался роевой, коммунальный советский-антисоветский мир, где репутации, не выверенные жестким рынком, создавались разговорами в кафе и девицы любили бедных и гордых знаменитостей локального круга. Все мы вышли из клоаки «Сайгона».

|

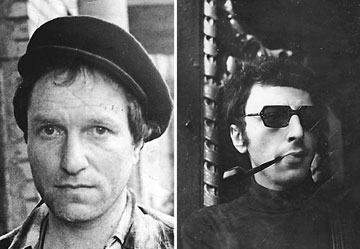

| Поэт Е. Вензель. 1978 г. |

А. Ромм. Фото О. Корсуновой |

Лучший из тамошних поэтов Евгений Вензель назвал свои воспоминания о пресловутом кафетерии «На бойком месте». Действительно, перекресток трех проспектов – Невского, Литейного, Владимирского, именовавшийся в старом Петербурге «вшивой биржей», со времен Достоевского имел репутацию «красной зоны» – точки веселой, опасной, с сомнительной славой. В «Палкине» собирались петербургские литераторы и геи (рядом – дворец покровителя российских «голубых» великого князя Сергея Александровича). На другом углу, в гостинице находили приют случайные парочки. Сам Невский – от Фонтанки до Знаменской площади – являл собой выставку продажной любви. Пресловутый Genius loci – дух места властвует, не изменяясь и по сию пору. Как можно понять из рассказов старожилов, «Сайгон» был открыт как кафетерий от ресторана «Москва» в 1964 году и по местоположению первоначально

назывался «Подмосковье». Однако также именовали и коктейль-холл, находившийся на первом этаже ресторана «Москва».

|

|

Поэтому вскоре появилось отдельное название: некоторое время новый кафетерий называли «Петухи» – по персонажам стилизованного под украинское народное творчество керамического панно, украшавшего стену (нарисовал петухов, между прочим, сайгонский же персонаж Евгений Михнов).

По мере того как новое заведение набирало в городе все большую популярность, в начале 70-х появилось историческое название. Оно было связано с главной международной новостью тех лет – войной во Вьетнаме и несло в себе несколько смыслов. СССР, как известно, поддерживал в той войне коммунистический Северный Вьетнам, столицей которого был Ханой. Самоидентификация посетителей с враждебным проамериканским Сайгоном означала западничество и вызов существующим политическим нормам. С другой стороны, в тогдашней советской публицистике вьетнамский Сайгон представал вместилищем пороков, прифронтовым городом, наполненным барами, проститутками, наркотиками, гангстерами. В этом была макаберная юношеская романтика. Популярность «Сайгона» росла по двум причинам: топографической и социальной. Расположенный на одном из самых оживленных перекрестков Петербурга– Ленинграда, он был легко доступен благодаря расположенным рядом станциям метро. «Сайгон» достаточно вместителен и поэтому не мог быть монополизирован одной компанией. Здесь было устойчивое ядро посетителей, которое обтекалось потоком относительно случайных для этого места горожан, т.е. это было кафе в строгом социологическом смысле – не кабак, где сидят всегда одни и те же люди и зайти куда небезопасно, не ресторан, где, как правило, каждый вечер ужинают люди новые, а как бы пруд с проточной водой, со своими завсегдатаями и новичками. Социальная основа процветания «Сайгона» – наступившая после 1968 года, когда возможности самореализации в официальной культуре становились все уже, а размягченная тоталитарная машина все меньше следила за трудовой дисциплиной и почти не вмешивалась в частную жизнь. Важно учесть и особенности Ленинграда, где интеллигентной молодежи было много, а достойных рабочих мест для нее во много раз меньше, чем в Москве. Таким образом, «Сайгон» – чисто ленинградский феномен. Немалую роль в «Сайгоне» играл кофе. Здесь работало одновременно пять эспрессо-машин «Омния Люкс» венгерского производства. В начале 70-х это было внове, кофе воспринимался как напиток некой романтической богемы. Сама идея кафе благодаря «Празднику, который всегда с тобой» Хемингуэя считалась провокативной. «Сайгон» пережил несколько периодов, и автор является свидетелем только первого из них – начала и середины 70&х годов. Наиболее значимой для заведения тогда была компания поэтов, познакомившихся в литературном клубе «Дерзание» при Дворце пионеров. Это были Евгений Вензель, Виктор Топоров и ставший позже театральным режиссером Николай Беляк. К ним примыкали более молодые творцы, считавшиеся учениками этих трех мэтров, – Геннадий Григорьев,

Николай Голь. Кроме этого, в «Сайгоне» постоянно бывал бет нуар тогдашнего литературного Ленинграда, бретер, покоритель женских сердец Виктор Ширали, Петр Чегин, из Царского Села приезжал Борис Куприянов, постоянно торчал в «Сайгоне» Петр Брандт. Все мы, кроме Виктора Топорова, который вскоре стал профессиональным переводчиком, не печатались и, естественно, не имели никакого литературного заработка. В некотором смысле «Сайгон» заменял неофициальным поэтам, поздним петербуржцам, как их позже назвал Топоров, и ресторан ЦДЛ, и концертную площадку. Здесь стихи читались, обсуждались, им выносился строгий и нелицеприятный приговор. Из университетской «академички» (сейчас на ее месте «Старая таможня») в «Сайгон» пришла смешанная компания. В нее входили мы с Сергеем Чарным, тогда студенты экономического факультета, участвовавшие в постановке Николаем Беляком «Свадьбы» Чехова. Здесь мы встретились с Вензелем, рисовавшим декорации к спектаклю, и он отвратил нас от театра и стал нашим гуру. Большим табуном перешла из «академички» в «Сайгон» компания биологов. Студенты этого факультета уже на первом курсе получали почти не ограниченный доступ к спирту и быстро приохочивались к выпивке. Главным здесь был очаровательный, блестяще образованный, похожий на Федора Протасова Николай Черниговский, сын директора Института физиологии.

|

| Б. Гребенщиков. Фото Владимира Пешкова. |

Постоянными

посетителями были и однокурсники Топорова по филфаку, начинающие специалисты по истории символизма Александр Лавров и Сергей Гречишкин. К ним примыкал элегантный Леон Карамян, один из немногих в нашем кругу, у кого была отличная собственная квартира, где он время от времени устраивал приемы с настоящим шотландским виски. Несколько позже появился в «Сайгоне» Толя Ромм, или, как его называли товарищи, Кит, один из самых обаятельных мужчин в городе, шармер и богема, он имел многочисленные знакомства среди едва зарождавшегося поколения рок-музыкантов. Его приятелями были, в частности, Сергей Курёхин и Борис Гребенщиков. Кроме этой большой компании, в «Сайгоне» бывали и представители других сообществ: от левых художников до книжных маклаков и глухонемых. В конце концов, народу здесь стало так много, что часам к семи в узком помещении вдоль Владимирского было не протолкнуться. Внушительная толпа стояла и по стеночке, у сайгонских окон. Сайгонцы оккупировали расположенную рядом мороженицу (Владимирский, 2), которую Кит прозвал «Придатком». Своеобразной сайгонской колонией стала и другая мороженица – на Загородном, ее называли «Зеркала». В середине десятилетия открылся кафетерий при ресторане «Невский» – «Ольстер», куда тоже перешла часть постоянных посетителей из «Сайгона». Конечно, алкоголь играл более важную роль, чем кофе. Но клубная функция была важнее. Важно было не сколько выпить, а с кем – нажраться-то можно и ближе к дому. «Сайгон» был и местом для самоидентификации, понимания того, кто ты и какое место занимаешь среди сверстников, и источником информации, книг, идей, территорией, где завязывались контакты с противоположным полом, и убежищем от опостылевших родительских нотаций, и защитой от мерзкой ленинградской непогоды. Конечно, место это было тяжелое. Как сказал один американский стажер того времени: «Самое грязное место Восточной Европы». Важно было там не засидеться. Вовремя уйти. Многие спились, рано погибли. При странных обстоятельствах был убит Кит. Погиб Карамян, недавно умер Чарный. Большинство моих сайгонских сверстников, начинавших жизнь с бешеным честолюбием и жаждой литературной славы, так ее и не добились. «Сайгон» превратился в магазин итальянской сантехники, а потом в часть гостиницы, как раз когда постоянным посетителям было уже между сорока и пятьюдесятью и они уже или не нуждались в здешнем сомнительном уюте, или редко выбирались в центр из своих Ульянок и Веселых Поселков.

|

| В кафе «Сайгон». Фото Сергея Семенова. |

|