Приморский проспект был аллеей, а стал автострадой. Фото 1965 года

Черная речка называется так из-за торфа и прочих органических веществ, что несут с собой воды последнего правого притока Невы. Таких речек в окрестностях Петербурга было немало. И все же полуостров при впадении Черной речки в Невку следует отнести не к каким-то жалким задворкам, но к тому «летнему Петербургу», что господствовал на Островах в северной части дельты. Дачи, усадьбы, почти дворцы занимали берега всех трех Невок. Имена знатных семей, выезжавших сюда в теплое время года, еще хранят городские топонимы: Головинский мост, Ланское шоссе, мост через Невку назывался Строгановским (а не Ушаковским), и улица, ведущая к нему, тоже была Строгановской,

Ферзин переулок (от фамилии одной из дочерей Строганова, в замужестве Ферзен) исчез как название, но сохранился как проезд от Приморского проспекта к улице Савушкина. Так что Черная речка — еще один столичный усадебный faubourg (предместье — фр.), давно переставший быть таковым. Сначала дворцовые участки поделили на ряд мелких. Все

прочие прибрежные территории постепенно застроили, но прежде чем стать после войны жилыми кварталами, они прошли через этап увеселительных садов и заведений — парков для всех, с ресторанами, кафешантанами и разного рода развлечениями. Единственная уцелевшая дача с «готическими воротами» и службами (дача Салтыковой) каким-то образом все эти трансформации пережила, сохранился вокруг нее и фрагмент парка, получивший в послевоенное время почти барочную планировку и монументальную ограду. Все это чуть было не пошло прахом, когда в 1980-е усадьбе нанесли, пожалуй, самый мощный удар. Она стала пространством поистине сверхпубличным, так как именно в этом месте открыли вестибюль новой станции метро. Отныне через ворота ежедневно проходили толпы народа, постепенно разрушавшие каменные сторожки. Но и эту неприятность старинная усадьба на Черной речке смогла пережить: после долгих лет забвения ее привел в порядок новый хозяин — «Бурда Моден». Ворота закрыли на цепь, перенаправив толпы в подземный переход, что до хаотично выстроенных служебных корпусов на улице Савушкина, то в них теперь торгуют косметикой.

|

Местный

Ирина Яковлева

инженер — о ведомственных домах на Приморском проспекте

|

Cейчас это уже не столь очевидно, но цепь сталинских домов в начале Приморского проспекта связана с огромным зданием проспекту, напротив Елагина острова. В начале 1950-х это был ведущий проектный институт, занимавшийся ядерным щитом страны. Он хорошо финансировался, сотрудников селили неподалеку. Отчим моего мужа инженер Вьюшин получил двухкомнатную квартиру в доме № 15 в 1950 году. По рассказам, эти здания строили пленные немцы. Здесь до сих пор живут некоторые сотрудники института и их потомки, хотя после приватизации дом перестал быть ведомственным. По послевоенным меркам квартира могла считаться элитной: трехметровые потолки, хоть и с деревянными перекрытиями, толстые стены, большой коридор, ванная, где стояла дровяная колонка, кухня с большой плитой, которую в 1950-е еще топили дровами. Сейчас семье из четырех человек здесь откровенно тесно.

Когда-то Приморский проспект был удивительно хорошим, даже романтичным местом: ивы живописно склонялись к воде, народ гулял по набережной, по молодости мы даже купались летом в Невке. После строительства Ушаковской развязки набережная стала лишь трассой. Да и жить на первых этажах стало невыносимо: во дворах все забито машинами. Раньше,

чтобы сориентировать собеседника, достаточно было сказать: «Мы живем в доме с рестораном "Околица"». До «Околицы» на этом месте было кафе «Юность», а в перестройку ресторан купил какой-то югослав и устроил ресторан балканской кухни «Драго», тогда и появился бык у входа. Меня он ужасает, но многим нравится. Особенно детям.

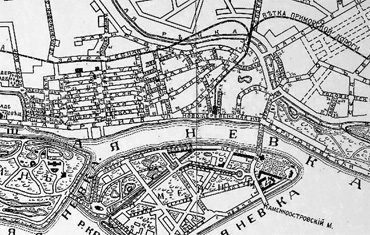

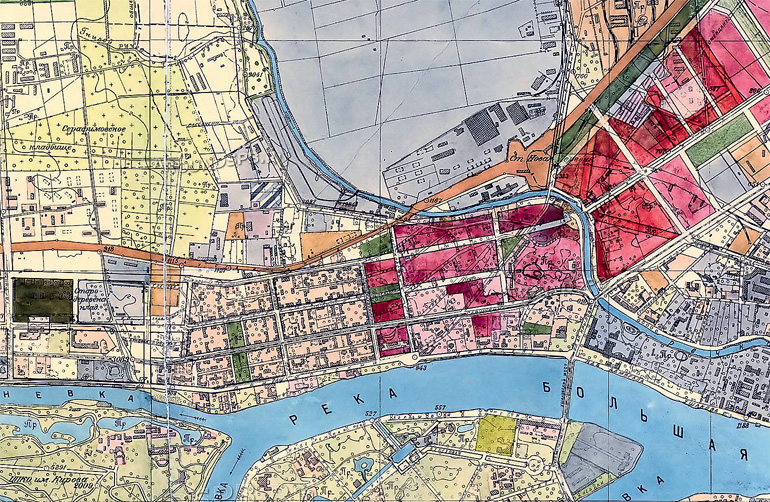

На карте 1910-х годов видны Приморский вокзал, косые улицы и даже пруд за Ферзиным переулком

Квартал был разрезан дорожной инфраструктурой еще до автомобильных потоков и пробок, спровоцированных Ушаковским мостом. Через него наискосок — как кажется, вопреки всякой планировочной логике — проложили дорогу, связавшую старинные поселения Новой деревни и Коломяг. Пока речь шла лишь о скромных деревушках, большого значения дорога не имела, но к концу позапрошлого века и Приморское, и Шуваловское направление уже обрели некоторую ценность благодаря все тем же дачам, курортам, морю, озерам и так далее, так что на набережной воздвигся целый вокзал (Приморский), от которого сначала проложили ветку на север, приблизительно по линии Коломяжского проспекта, а затем от нее за Черной речкой отделилась другая, ведущая в Сестрорецк. Таким образом, вся территория оказалась разрезана на две части неправильной формы, улицы и кварталы с

их скромной деревянной застройкой буквально натыкались на кривую ветку, одновременно служившую границей города. Сейчас о ней напоминает лишь косой тупик на Приморском

проспекте, возле улицы Академика Шиманского, и кажется вполне естественным, что улицы Савушкина и Школьная, не встречая никакого препятствия, повторяют линию берега

и Приморского проспекта. На смену железнодорожной петле пришла петля дорожная. С недавнего времени на юге квартал охраняют бутафорские пушки Ушаковской развязки (одноименный мост, построенный заново после войны, тоже имеет довольно воинственный, но не столь безвкусный вид), на севере же над узкой Черной речкой заплелась хитрая система путепровода, ведущего в новостройки Комендантского аэродрома. Увы, он все равно не решает проблему узкого места — настоящего бутылочного горлышка улицы Академика Крылова, когда-то поделившей усадьбу Строганова на две части. Похоже, что вокруг «Черной речки» пробки будут всегда.

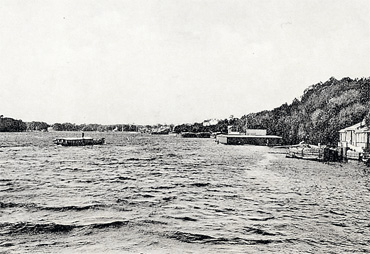

Пристань у Приморского вокзала, куда прибывали пароходики от Летнего сада

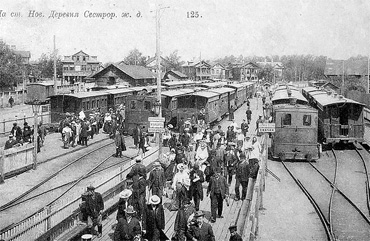

Приморская железная дорога была создана для дачников

| |

3 | Образцовые

кварталы 1950-х |

Приморский проспект. 1951 год. По набережной был пущен автобус, а по параллельной улице Савушкина — трамвай, что показывало, какая магистраль главней

Существующая планировка возникла лишь после войны. Этот район пострадал чуть ли не сильней всех прочих городских территорий: враг бомбил Комендантский аэродром. Деревянная застройка сгорела или была разобрана на дрова, а железнодорожную ветку к пристани убрали еще в 1920-е. Впрочем, до войны в этой части города почти ничего не строили, и то немногое, что сохранилось, поражает какой-то совершенной хаотичностью (школа, конструктивистские дома). Взялись за северные районы только в конце 1940-х, тогда появились парадные кварталы вдоль Невы, спланировали и их продолжение в глубь местности. Сначала здесь, как и везде, строили настоящие дворцы и усадьбы с парадными дворами и подобием парковых павильонов (трансформаторные будки, газгольдеры), затем начали экономить, точнее, повели борьбу с излишествами. Вот и получилось, что при движении от берега к железной дороге можно быстро пережить несколько решающих лет истории советской архитектуры — от Сталина к Хрущеву, от дворцов к баракам. Улица Савушкина еще имеет вполне эффектный вид, но уже на параллельной Сестрорецкой стоят строения со штампованными классическими деталями, причем без штукатурки, — то, что на архитекторском жаргоне называется «ободранные дома», облик которых пришлось в срочном порядке упрощать. На Школьной — голые фасады из силикатного кирпича, только

площадь у Ланского моста еще хранит некоторые черты монументальности, а вдоль Черной речки картина совсем уж унылая. Дальше нет ничего: промзона, к счастью, прерывает этот наглядный экскурс в недавнее прошлое, удерживая на безопасном расстоянии кварталы брежневской эпохи. Иван Саблин

Типичное излишество в доме на улице Савушкина, какого уже не встретишь на соседней Школьной улице

Количество зеленых насаждений строго рассчитывалось в Генплане. Не то что сейчас

|

Местный

Екатерина Доманская

о Новой деревне

|

тометровую четырехкомнатную квартиру в доме на Савушкина, 15, дали моему отцу в 1956 году. Домов по Сестрорецкой и Школьной тогда еще не существовало, их, как и четные дома по Савушкина, возвели на наших глазах. Мой отец, Владимир Алексеевич Неопиханов (1914–1981), возглавлял тогда партбюро Балтийского завода. В 1960 году он перешел в обком партии, стал вторым секретарем, то есть одним из самых высокопоставленных чиновников города. Но наш дом не был элитным. Большую часть квартир в нем получили рабочие 20-го строительного треста. Среди соседей было много деревенских — пьянка-гулянка-гармошка. Социальной сегрегации тогда не существовало. У нас не было ни охраны, ни прислуги. Да, остальные четырехкомнатные квартиры в доме были коммунальными, но у нас и семья была большая. Бывало, на праздники собиралось по шестьдесят человек. Видела я «отцов города», они ездили с отцом на рыбалку и охоту. Но дружил он в основном с товарищами по институту. Отец, как и мама, окончил «Корабелку», работал на Балтийском заводе мастером, ушел оттуда в ополчение, после ранения вернулся на завод. По утрам за ним приезжала черная «Волга» с красноречивыми номерами, но я ходила в обычную школу № 64, тогда она была в здании, где сейчас медицинское училище, на Савушкина, 5. Люди часто обращались к отцу за помощью, он всех выслушивал. А когда нам

надо было делать ремонт, его тоже делали по-соседски — строители, жившие снизу. Однако я была рада, выйдя замуж, сменить фамилию, чтобы от меня отстали как от «дочки». В Новой деревне моего детства были замечательные дворы: с качелями, «гигантскими шагами», спортивными снарядами, в соседнем дворе бил фонтан. Сейчас осталась одна чаша. Летом дворники разрешали нам поливать из шлангов газоны. Два здания были объектами повышенного внимания. По детским преданиям, в готическом особняке жило привидение. А бесхозный модерновый дом у железной дороги поражал роскошной мраморной лестницей и фантастическим камином — мы часто лазили туда посмотреть на эти сокровища.

|

|

|

|

|

На карте 1910-х

годов видны

Приморский

вокзал, косые

улицы и даже

пруд за Ферзиным переулком

Ушаковский

мост до появления пробок.

1962 год

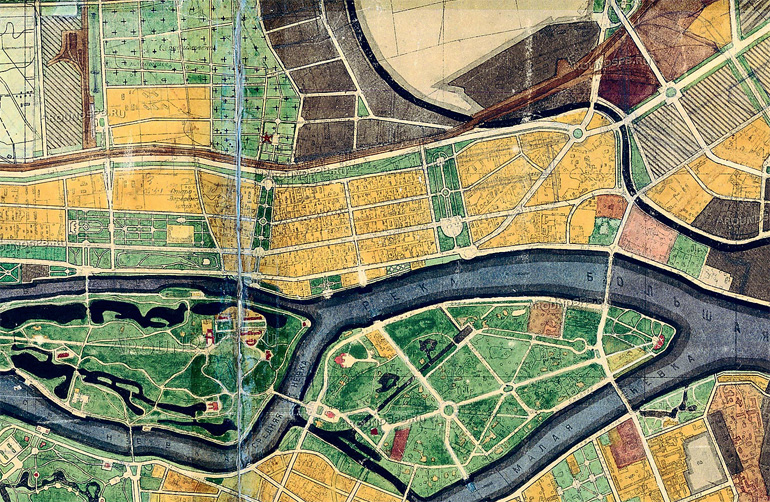

Варианты Генплана

Сразу по окончании войны было принято судьбоносное решение: точных карт советских городов больше не издавать, старые же сослать в спецхран. С тех пор и до 1990-х годов вместо карт туристам предлагали искусно искаженные планы-схемы: сойдет и так, главное, чтобы врагу ничего не досталось. Для своих нужд архитекторы продолжали чертить правильные карты, но в одном экземпляре и под грифом «Cекретно». Ведь на них разными цветами нанесены стратегически важные зоны городской застройки — жилые, промышленные, не говоря уже о том, что показан каждый дом, пруд или дерево. Многое из предложенного зодчими осталось на бумаге. Хорошо видно, что на Генеральном плане

1948 года (вверху) в квартале еще пытались найти компромисс между старой деревенской планировкой и новой городской: квартал пересекает диагональная Коломяжская улица, перед мостом запланирована круглая площадь, с другой стороны квартала — большой сквер. К 1955 году планы изменились, видно, как новые улицы буквально наложены на старые. Лишь косо поставленные дома во дворе в начале улицы Савушкина и ее изгиб в этом месте напоминают об исчезнувшей планировке.

|