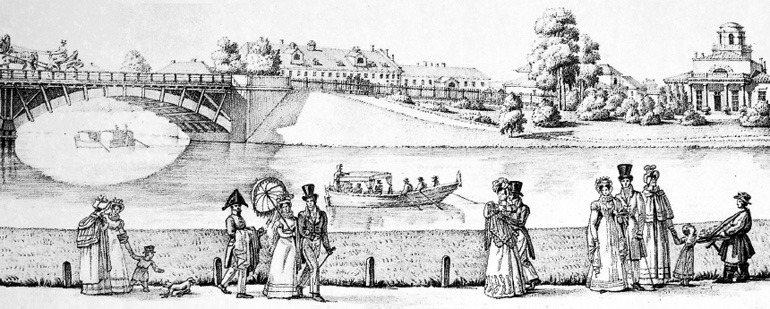

Черная речка. 1820-е годы. Публика гуляет в Строгановом саду, на другом берегу — дача Миллера, где в 1833 и 1835 годах снимал дом Пушкин. Слева — Чернореченский мост

радицию заложил в конце XVIII века граф Александр Сергеевич Строганов, который

открыл сад вокруг своей дачи (сейчас на ее месте Военно-морская академия) «всем порядочно

одетым людям», как писал в первом

гиде по русской столице — «Описании столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей в

окрестностях оного» (1794–1796)

— Иоганн Готлиб Георги. Он упоминает иллюминации и фейерверки на берегу Большой Невки, танцплощадку на открытом воздухе, где могли танцевать больше пятидесяти пар. «Вокруг имеются палатки, в коих отдыхать, глядеть, трактирщикам угощаемым быть или с собою

принесенные закуски съесть можно. Часто увеселяют также мастера разных искусных телодвижений

и прочего прогуливающихся безденежно». Так что репутация соседних

островов как парков культуры и отдыха, даже для людей безденежных,

складывалась и при участии материка — района Черной речки. Отдыху на природе способствовали

природные условия. «Прогулки по

островам и в садах часто совокуплены с прогулками по воде. Можно нанять шлюпку с искусными гребцами в 3, 4 и до 6 пар весел. Сии

люди весьма ровно гребут и поют для увеселения нанявших их краткие, единообразные российские песни во весь голос».

Начинания Строганова были развиты после его смерти другими предпринимателями. В 1834 году на арендованной у графини части усадьбы за Ферзиным переулком (территория,

занятая домами № 3–17 по Приморскому проспекту и проcтирающаяся до Черной речки) открылось Заведение искусственных минеральных вод. Почему искусственных? Потому что целебных источников (как в Полюстрово) на Черной речке не было, а праздной публики, отдыхавшей поблизости на дачах, хватало с избытком. Устроить на ровном месте курорт и сегодня заманчивый бизнес-проект, впервые в Петербурге его успешно реализовали в Новой деревне. «Минерашки», как прозвали его горожане, работали лишь в летнее время, с мая по сентябрь. Воды — соляные, щелочные, железистые — готовили здесь же, в химической лаборатории, добавляя нужные компоненты в обычную питьевую или дистиллированную воду. В Заведении имитировали нарзан, воды Эмса, Мариенбада, Карлсбада, Висбадена и прочие. Причем учредители добились от правительства привилегии на единоличное приготовление искусственных минеральных вод на территории Петербурга и губернии и стали на долгие годы монополистами. Врачи, а в состав правления входили два лейб-медика

(то есть придворные доктора, лечившие императорскую семью) — Николай Арендт и Василий Лерхе, предписывали пить воды в течение трех-четырех недель. Навынос «стклянки в 4 стакана» разливались «с тщанием относительно формы и прочности», на каждой банке ставили дату приготовления воды, на пробке — печать Заведения. Посетителям предлагалось

не только покупать напитки в буфете, но и принимать минеральные ванны в благоустроенных купальнях. Если сейчас основные посетители спа-процедур дамы, то в XIX веке на

шесть женских купален приходилось десять мужских. В них были оборудованы кабинеты, комнаты отдыха, салоны для приема гостей и помещения для слуг (см. Мейер М. Описа-

ние Санкт-Петербургского заведения искусственных минеральных вод и наставление к внутреннему и наружному применению оных. СПб., 1834).

Как на любых водах, лечение не мыслилось без анимации. В саду «Минерашек» играл оркестр. «Вся наша аристократия, — вспоминал Михаил Пыляев, — приезжала в своих экипажах и каталась цугом перед музыкальной эстрадой».

|

|

ще один арендатор полагал, что коммерческий потенциал курзала не используется до конца, и сделал ставку на массовость и зрелищность. В 1847 году часть территории арендовал обрусевший швейцарец Иван (Иоганн Люциус) Излер. Его состояние было сколочено благодаря «обширному ресторану-кафе», занимавшему целый бельэтаж дома на

Нев ском, 42, у Армянской церкви. Замечательные излеровские расстегаи попали в большую литературу (Тургенев, «Современные заметки»), а сеть его кондитерских была знаменита мороженым, для изготовления которого Излер изобрел машину и даже оформил патент.

За короткий срок в саду в Новой деревне были выстроены аттракционы, крытые галереи, павильоны, панорамы, разбит сад с прудами, газонами, аллеями «сюрпризов и грез» и

декоративными арками. Излер выписал из Москвы цыганский хор Соколовых, выступавший столь хорошо, что его приезжали слушать профессионалы — например, Полина Виардо, европейская знаменитость, певшая тогда в петербургской Итальянской опере. Помимо цыган веселили публику тирольские певцы и французские шансонье, бальные и полковые оркестры, балетные труппы, фокусники, гимнасты и прочие. По существовавшим законам Дирекция императорских театров запрещала устраивать частные театры и концерты «с разговорами и пением с платой за вход и объявлениями в афишах», поэтому заведение Излера скромно именовалось «увеселительный сад», но горожане знали, что в столице не было равного ему «концертно-развлекательного комплекса». Сеть кондитерских помогла существовать и целой системе маленьких ресторанчиков-буфетов в Новой деревне. В конце 1850-х к концертам добавился открытый театр, где показывались живые картины. Главный машинист Мариинского театра Федор (Фридрих) Вальц, который на императорской оперной сцене отвечал за пожары, бури и наводнения, и на Черной речке умудрился, если верить корреспондентам петербургских газет, устроить живые картины, где были задействованы «огненные водометы, искусственное восточное освещение в виде заката, "извержение Везувия", потоки лавы, падение пепла, шум стихий». Излериада казалась горожанам сказками «Тысячи и одной ночи» наяву. Развлечения могли быть самого ярмарочного характера: например, полеты на воздушных шарах — момент, запечатленный одним из хроникеров и воспроизведенный в «Русском художественном листке» в 1852 году (см. обложку).

одержание сада стало для Излера делом жизни. Он переселился с Невского проспекта в Новую деревню, где прожил последние годы. Когда в 1857 году у Заведения искусственных минеральных вод закончился срок десятилетней аренды, управление садом перешло в другие руки, но дела быстро пришли в упадок. Второе пришествие Излера (1861–1877) отмечено «каскадным направлением». Учитывая конъюнктуру, он пригласил французских артистов оперетты не только петь, но и танцевать популярнейший канкан (его и называли тогда каскадом). Привлекая иностранцев, Излер обходил запрет о частных театрах: представления разрешались, если в них участвовали иностранные артисты, а если у Излера выступали русские, то им давались «заморские» сценические имена.

Но мало-помалу рецепт Излера подхватили другие антрепренеры, и конкуренция стала сказываться на сборах. Пытаясь удержать внимание публики, Излер в 1873 году построил на территории сада новый каменный театр «Альгамбра». Однако дела шли все хуже. Конец у таких увеселительных заведений, как правило, был схожим: они или прогорали финансово, или сгорали буквально. В августе 1876 года огонь уничтожил излеровские постройки, спасти удалось только «Альгамбру». После выплаты неустойки рассчитанным посреди сезона артистам Иван Иванович совершенно разорился, остатки состояния проиграл в карты и умер в бедности через год после пожара. А. П.

|

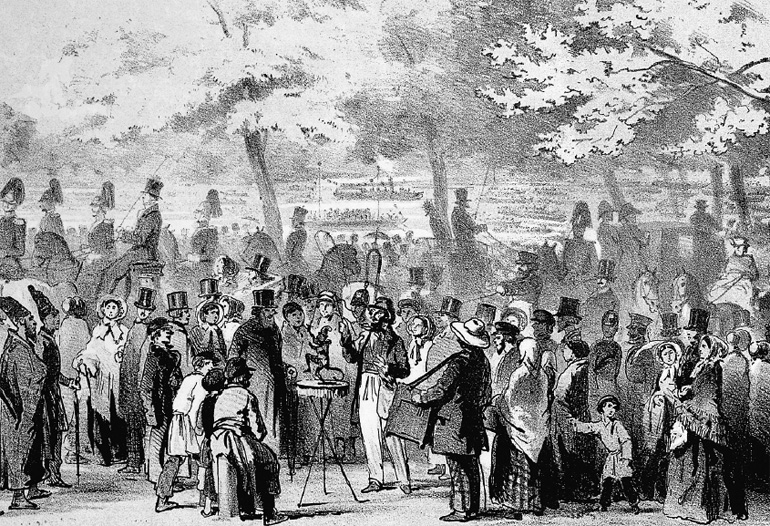

Гулянье на Островах и в «Минерашках» стало темой одного из выпусков «Русского художественного листка» — журнала,

который издавал рисовальщик Василий Тимм. № 22 за 1852 год

|

|

|

|

Александр

Варнек. Портрет графа А. С. Строганова. 1814 год

Карл Кольман. Дача на Черной речке. 1838 год

Иван Излер, рисунок Василия Тимма. «Русский художественный листок».

1852 год

«Минерашки» в эпоху расцвета: толпа, иллюминация, оркестр на эстраде

|