а третьем курсе учебы в Петербургской консерватории будущего редактора «КН» распределили заниматься инструментовкой в класс к композитору Дмитрию Толстому. Вальяжный,

полноватый, похожий на своего отца — писателя Алексея Толстого (если судить по портретам в книжках), он приходил в Консерваторию только на лекции, а индивидуальные занятия проводил дома, на Черной речке. Когда я узнала, что мое время — вечер субботы, помню, не обрадовалась. Суббота! Вечер! День оказывался занят полностью, поскольку писать партитуры надо было начинать уже с утра, да и урок длился не положенные сорок пять минут, а все два часа. Но вскоре я заметила, что не столько езжу на занятия, сколько хожу в гости. К графу. Сначала — беседы за роялем, игра в четыре руки, совместное придумывание соло и микстов, порой, чтобы показать, как лучше оркестровать тот или иной фрагмент, Д. А. доставал свои нотные тетради, которые правил его учитель — Дмитрий Шостакович. Ближе к девяти распахивалась дверь и в кабинет въезжал сервировочный столик. Татьяна Николаевна, супруга композитора, непререкаемым тоном заявляла: «Пора пить чай». Бывало, и не только чай. И даже из бокалов венецианского стекла, что стояли в угловых горках. Д. А. охотно рассказывал о своем детстве, о Ленинграде 1930-х, о матери — поэтессе Наталье Крандиевской-Толстой, об актере Игоре Дмитриеве, жившем в том же доме, с его семьей Толстые дружили. Он готовил тогда к публикации мемуары и словно пересказывал отрывки. «Толстых много, — объяснял он, когда я пыталась свести генеалогические концы с концами, — и писателей среди них много: два четвероюродных прадеда, Лев и Алексей, отец, тоже Алексей, мать, племянница

(Татьяна Толстая. — Прим. ред.)».

Толстовское гостеприимство могли оценить самые разные люди, в том числе дочь Сталина Светлана Аллилуева и американский композитор Сэмюэл Барбер. О том, для чего все это было, вспоминает Толстой в одной из глав своей книги. «Весной 1962 года в Ленинграде появился неожиданный гость — американский композитор Сэмюэл Барбер. Все слышали его Адажио для струнного оркестра, исполнявшееся всеми оркестрами мира, в том числе нашим филармоническим. Я опоздал на официальную встречу в Союзе композиторов и попал прямо на банкет. Все, от председательствующего за столом В. М. Богданова-Березовского до В. П. Соловьева-Седого, самого Барбера и его переводчика, были уже порядочно пьяны. Решался вопрос, как провести американскому гостю завтрашний день. То ли пойти домой к Соловьеву-Седому, то ли в Петергоф, то ли в Мариинский театр. По-видимому, Барбер что-то слышал обо мне. Он сделал рукой отстраняющий жест и сказал, указывая на меня: "Я хочу пойти домой вот к нему. К Дмитрию Толстому. И безо всяких официальных лиц. Пожалуйста!" <…>

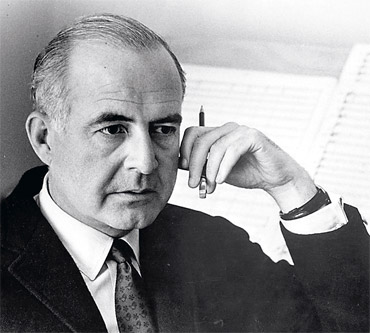

Композитор Сэмюэл Барбер

| |

Дмитрий Толстой и актер Игорь Дмитриев жили в одном доме, на углу Школьной улицы и набережной Черной речки

Предстояло соорудить хороший обед на уровне западного званого обеда. Выручить могла только "Астория" с ее винами, коньяками, семгами и осетринами, надежно запрятанными от "широких масс". Мы с Таней проявили надлежащую энергию и к концу следующего дня кое-что достали, потратив более ста рублей — тогда это были порядочные деньги. Но мама сказала: "Деточки! Этого мало. Придется потратить еще сто. Уж принимать так принимать!" И мы решили не скупиться. В пять часов пришел дорогой гость и за явил, что он пообедал и не голоден. Решили, что будем показывать друг другу свою музыку и, за этим занятием проголодавшись, плотно по ужинаем. Барбер был человек выше среднего роста, плотный, но не толстый. Правильные черты его лица можно было назвать красивыми. Держался он скромно, его манеры располагали к дружескому общению. Он показал свои романсы. Их исполняли, сольфеджируя с листа, срочно вызванная давнишняя исполнительница моих романсов, обладательница чудесного сопрано Людмила Иванова и живший недалеко от меня тенор Мариинского театра Матвей Гаврилкин. Сэмюэл также показал танец мести Медеи из балета "Медея" и подарил мне партитуру этого номера. Подарил и клавир своей оперы "Ванесса", из которой кое-что наиграл. <…>

В ответ я показал романсы на слова Лермонтова и Заболоцкого. Сыграл Третью фортепианную сонату и подарил гостю ее рукописный экземпляр. После того как мы обменялись похвалами и любезностями, пришло время садиться за стол. Мы стали болтать по-немецки о нашем и американском житье-бытье. Рядом в екатерининском кресле сидела мама.

Она немного говорила по-немецки и прекрасно по-французски, даже писала на нем стихи. Английский учила лишь в молодости. За прошедшие шестьдесят лет он ей не понадобился ни разу. И вот за столом произошло невероятное. Гаврилкин заговорил с Сэмюэлом по-английски, тот ему ответил. Услышав английскую речь, мама вдруг тоже заговорила

по-английски. Как будто открылась кладовая памяти, загроможденная, но не ограбленная. Чудом всплыли слова и целые правильные фразы. Союз композиторов не мог, конечно, допустить откровенной дружеской беседы двух сочинителей музыки, один из которых представлял враждебный империалистический лагерь. Официальное лицо все же появилось на ужине. К восьми часам позвонил Владимир Константинович Сорокин, композитор, член КПСС и директор Мариинского театра. Он спросил моего разрешения зайти. Я знал его еще с консерваторских времен, и отказать было неудобно. Через некоторое время он присоединился к нашей компании. <…>

Остаток вечера был проведен уже

не в полутонах камерного жанра, он

напоминал оптимистический мажор

праздничных увертюр». (Цит. по: Для чего все это было. СПб., 1995.)

|