ПОИСК

Незавершенное ПРОШЕДШЕЕ

В окрестностях Колпина война до сих пор не закончена, поскольку еще не похоронен последний ее солдат. Рассказывает командир поискового отряда Константин

Москвин.

иния фронта и второй противотанковый ров проходили по полям сов хоза имени Тельмана, а сельхозугодья особо не раскопаешь. Однако специфика позиционных боев была такова, что даже карты военного времени не отражали реального положения на фронте. Это лишь схемы. В поиске полагаемся на опыт, на интуицию. По воронкам, по разветвленности окопов, по тому, в какую сторону был отсыпан бруствер, можно догадаться, где был бой. Сезон начинается в двадцатых числах апреля, вахта длится две недели, 9 Мая встречаем в лесу, с теми, кто добыл эту победу. Как у любой общественной организации, состав отряда переменный: десять человек костяк и еще десять стажеров. Если выдержат три вахты, то вливаются в коллектив. Неверно думать, что мы занимаемся перезахоронением. Мы хороним непогребенных. На 100–150 наших бойцов приходится один немец.

Для немцев оставить своих павших непохороненными считалось величайшим позором. И сейчас на территории России действует Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями — организация, уполномоченная проводить работы по поиску, идентификации и захоронению воинских останков. В России же только недавно Госдума приняла поправки в закон об увековечении памяти погибших, по которому работа поисковых отрядов была формально легализована. Когда мы сообщаем немцам о находках, они или отправляют прах на родину, или хоронят на немецком кладбище в Сологубовке, во Мге. Трепетного отношения к вермахтовцам, как к своим бойцам, у нас нет, но порядочность соблюдаем. Несколько раз работали вместе с немецкими отрядами.

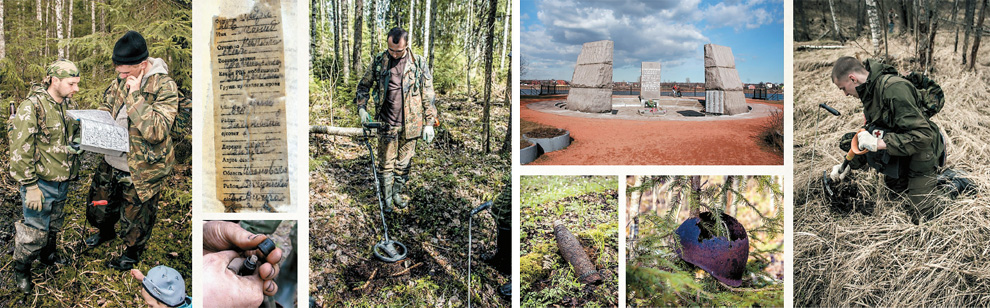

Самой яркой историей для меня остается находка первого солдатского смертного медальона. Это темные шестигранные капсулы, где внутри на скатанном в трубочку типографском вкладыше солдат указывал фамилию, имя, отчество, год рождения, воинское звание, адрес семьи, военкомат, где призывался, группу крови по Янскому. Полагалось носить два медальона, в случае гибели один должен был изыматься, второй — оставляться при владельце. Но медальоны выдавались нерегулярно и не всем, солдаты мастерили самодельные из

гильз, из медицинских ампул. Многие подписывали одежду, вещи, словно предчувствуя, что эти ложки, котелки, кружки и станут для многих смертными медальонами.

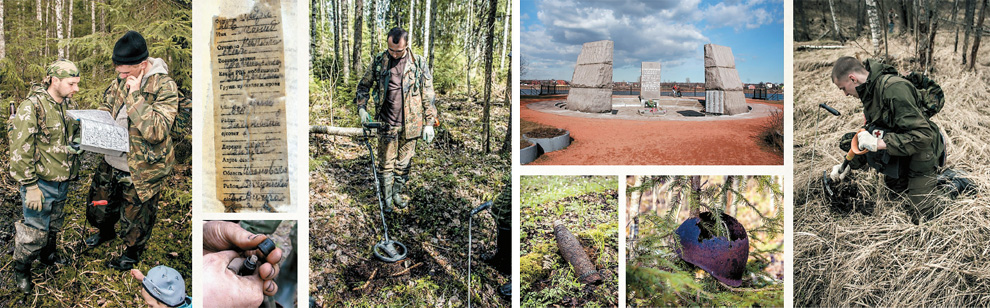

В один из выходных весной 1998-го, мне тогда было шестнадцать лет, мы с приятелем отправились к памятнику «Ижорский таран», по соседству с которым железнодорожники экскаватором расширяли мелиоративную канаву вдоль полотна. На вывороченной земле виднелись ржавые патроны, гранаты, сапоги, мотки колючей проволоки, каски, обрывки шинелей. И тут же — потревоженные останки защитников.

|

|

Группа красноармейцев у памятника красногвардейцам. 13 мая 1942 года

Такому положению вещей мы уже не удивлялись, поэтому, достав свой нехитрый шанцевый инструмент, начали копать

в прихваченных ночными заморозками отвалах. На бровке мы нашли сильно заржавленную, покореженную и погнутую взрывом винтовку Мосина. Спрыгнув в раскоп, я для удобства

встал на колени и продолжил обрушивать бортик. Вдруг почувствовал, что что-то разрезал, отдернул лопату, и к моим коленям вывалилась икона «Господь Вседержитель»… Подобных находок ни до, ни после не случалось — передать, что я испытал, невозможно. Сама икона размером 12 на 16 сантиметров сгнила, но на серебряном окладе в левом нижнем углу была табличка, на которой нам удалось прочитать: «1885 год, руч. раб.».

|

|

|

|

|

Константин Москвин, командир поискового отряда

Памятник

«Ижорский

таран» у линии

железной дороги

|

Смертные медальоны — самые ценные находки поисковиков. Они позволяют вернуть имя погибшим и пропавшим без вести

ридя в себя, минут через сорок я снова спустился в яму, ударил лопатой в то место, где была икона, и там что-то откололось и отлетело в сторону. Это был маленький колпачок коричневатого цвета. Допустив, что это часть детонатора немецкой противопехотной мины, я отложил лопату и стал изучать стенку раскопа, дабы избежать неприятностей, которые могли возникнуть, ударь я еще раз. Почти сразу на уровне глаз увидел небольшую белую точку, это оказалась скрученная бумага в некой оболочке. Аккуратно достав предмет, я приставил к нему колпачок, он оказался верхней, сшибленной моей лопатой частью. Приятель, так же как и я, не знал, что это такое, и, упаковав находку, я убрал ее в карман.

Собрав все найденные останки солдат в одно место, мы ушли домой. В течение двух недель я не раз доставал загадочную капсулу, пытаясь разгадать, что это за вещица. В конце концов отвинтил оставшуюся часть колпачка и медленно пинцетом вынул бумажный свиток. Сегодня, когда я в поиске уже более тринадцати лет, когда нашел более двадцати солдатских медальонов, осознаю, как невероятно нам тогда повезло: что мы увидели этот сверточек в черном грунте раскопа, что не размозжили его лопатой, что он не сгнил, не ссохся и не рассыпался, что я не разорвал его пинцетом, когда вытаскивал из капсулы. «Афанасьев Федор Григорьевич, рядовой, 1907, уроженец Куйбышевского района…»

Первый же запрос в Центральный архив Министерства обороны в городе Подольске нас огорошил: «В списках погибших, пропавших без вести не значится…»

|

|

Человек жил, сражался и погиб, но ни в одних списках не значился. Мы написали в военкомат, где призывался Афанасьев, и опять: «В списках не числится… живых родных и близких не обнаружено». И на статьи, помещенные в местных газетах, откликов не поступило. Через три года мы все же узнали, что у Федора Григорьевича остались четыре дочери. Побывали у одной из них, сообщили, что прах ее отца погребен с отданием всех почестей на Корчминском воинском мемориале под Колпином, на берегу Невы.

Прошло шесть лет после тех событий, когда мне неожиданно позвонила другая дочь солдата Афанасьева — Александра Федоровна. Она сказала, что приехала в Петербург и хотела

бы побывать на могиле отца. В первые минуты от удивления и радости я не мог вымолвить ни слова. Договорились о встрече на следующий день. И вот настал, наверное, самый важный для каждого поисковика момент. Как передать чувства, которые возникают при виде пожилой женщины, обнимающей руками братскую могилу, где лежит ее отец? Радость и горе, неразделимые в такие минуты, сковывают тебя, словно железными прутьями.

лександра Федоровна пробыла под Колпином несколько часов, взяла горсть земли, чтобы положить на могиле матери в деревне на Украине. «Вот теперь я могу спокойно умереть…» — сказала она. Такова история первого найденного нами медальона, и, к счастью, она завершена.

|

|

|

|

|

Фото: Артем

Семенов

|

|

|

|

№5 (122) май |

|

|