|

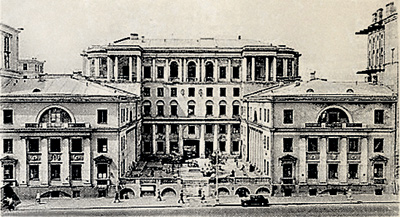

(Внизу слева) Полукруглый выступ, напоминающий апсиду, — часть асимметричного Белого зала, где устраивались концерты и балы

ел 1914 год… «Неслыханные перемены, невиданные мятежи» готовились исподволь в живописи, театре и поэзии авангарда, повсюду зрели неразрешимые (мирным путем) противоречия, меж тем князь Василий Кочубей (1860–1940), церемониймейстер императорского двора, въезжает в свой новый загородный дом подле Екатерининского парка, построенный намеренно в консервативном классическом вкусе. Особняк недолго прослужит пристанищем дворянскому семейству — хозяин покинет Россию в 1919 году, а в 1927-м здание приспособят под дом отдыха ветеранов революции 1905 года.

Архитектура 1910-х годов в своем развитии странным образом отставала от иных искусств, точнее, двигалась в противоположном направлении: после экспериментов модерна здесь случился «возврат к порядку», к ордеру, классическим орнаментам и

Особняк Щербатова в Москве Таманов был вынужден объединить с доходным домом

колоннам. Объективно это была попытка остановить неумолимый ход времени, подморозив здешнюю культурную ситуацию. Но желание зодчих вновь строить особняки, усадьбы, а то и дворцы с садами упиралось в трагическое отсутствие заказчиков. Купцы-то и нувориши тяготели к новейшим течениям. А обедневшие дворянские роды имения свои тогда массово продавали. Тем же, кто еще не все потерял, было где жить, и обновлять фамильные гнезда они не спешили. То есть провести туда электричество и заменить конюшни на гаражи одно дело, а вот облагородить фасад новым старым портиком… к чему это? Так что большинству новоявленных зодчих-консерваторов приходилось довольствоваться проектами, временными выставочными павильонами или зданиями вполне современного назначения (школы, больницы), лишь замаскированными под старину. Хуже того, в той же манере порой выпадало строить многоэтажные дома. Шутка ли, архитектору Александру Таманову, автору дома Кочубея, другой князь, Щербатов, заказал в Первопрестольной особняк, совмещенный с… доходным домом, — нечто в прежние добрые времена немыслимое! Сплошь и рядом мотивы и детали, позаимствованные у классиков — не то у Камерона, не то у Жилярди, зодчие растягивали на пять-шесть этажей, как в те же годы за океаном поступали с декором первых небоскребов, тоже ведь решенным «в ордерах».

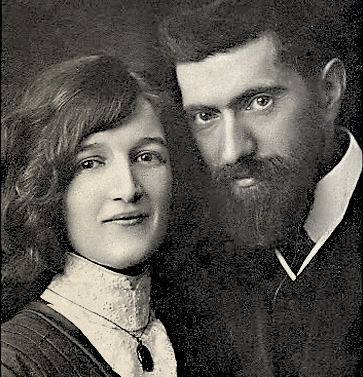

Архитектор особняка Александр Таманов и его жена Камилла, внучка зодчего Николая Бенуа. 1910-е годы

Вскоре же от стилизаций под особняки старой Москвы архитекторы перешли к подражаниям итальянским палаццо эпохи Возрождения — с «дожевскими окнами» и аркадами стали строить банки и министерства. И жертвой строительного бума, охватившего Петербург в начале ХХ века, стала классицистская старина, очаровавшая мирискусников и на их глазах исчезнувшая. Произошла история, похожая на наши дни: район старого города с неплотной застройкой (тогда — Коломна, ныне — Острова) привлек инвесторов, быстро уничтоживших в нем всяческую аутентичность. При этом застройщики заменили старые колонны на новые, более крупные и монументальные. Ничего специфически петербургского в такой эволюции не было, точно так же в 1910-е избавляли от исторической застройки кварталы британской столицы — например, район Риджент-стрит или Сити.

Сегодня парадные залы «Кочубея» открывают для осмотра лишь изредка

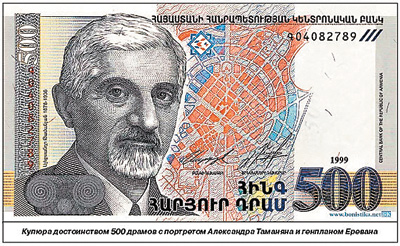

В знак заслуг архитектора Таманяна перед Арменией его портрет, как и придуманный им новый план Еревана, воспроизведен на купюре 500 драмов

| |

днако наряду с дельцами от архитектуры, вроде двух Марианов — Перетятковича и Лялевича, были в Петербурге и настоящие художники: скажем, Иван Фомин, Николай Лансере. Они не возводили тогда ни доходных, ни офисных зданий, терпеливо дожидаясь возможности построить именно господский дом. Двухквартирный особняк Лансере на Песочной набережной, дворец Половцова на Каменном острове, возведенный Фоминым, усадьба Воронцовой-Дашковой в Шуваловском парке авторства архитектора Кричинского — вот редкие примеры обновленного русского классицизма, где зодчие экспериментируют с традицией.

Вестибюль особняка хранит едва уловимый налет модерна

Таманов — из их числа. Его желание во дворце Кочубея вернуться в золотой век Екатерины и Александра хорошо видно по отдельным деталям. Так, сдвоенные греческие дорические колонны фасада цитируют манеж Стасова на Садовой улице, а закругление с ионическими колоннами на садовом фасаде перекликается с Запасным дворцом Менеласа на Парковой и с Концертным залом Кваренги в Екатерининском саду! Мотив таких скругленных выступов — поздний отголосок барокко или рококо, нередкий в Европе рубежа XVIII и XIX столетий, да и за ее пределами тоже: в Белом доме в Вашингтоне тоже ведь есть Овальный кабинет.

вот то, что дворец Кочубея в плане асимметричен, свидетельствует о новых веяниях эпохи историзма. Так всем казалось удобнее. Зачем в точности уподоблять левое правому? Ничего подобного Александровскому дворцу Кочубей заводить не собирался. Нет строгой оси, как нет и ее естественного развития — парка. Да, за минувшее столетие участок претерпел радикальные изменения, но за парадным фасадом всегда был двор, не сад.

Эскиз Лансере для садового фонтана и трельяжа

Фасад, выходящий на улицу Радищева (Велиовская), удался зодчему не вполне: ощутимо отсутствие какого-то центрального акцента. Смущает даже не то, что колонны всего в один этаж, а то, что над портиком и венчающим его балконом ничего нет. Представим на мгновение, что бы предложили для такого ответственного места Стасов или Росси!

Зато по обе стороны от главного входа — два мощных трехчастных окна-серлианы, мотив, заставляющий вспомнить Англию. Есть серлиана и с другой стороны, в глубине балкона над «апсидой». Немного странно наблюдать такое окно изнутри, где оно оказывается вписано в интерьеры совершенно чуждых ему эпох. Впрочем, ко внутреннему убранству Таманов не был причастен. Что-то случилось у зодчего с заказчиком, что сделало невозможным продолжение строительства по изначальному проекту. Подробности позабыты, в письмах зодчего — одни эмоции: «Коль, забудь раз и навсегда, что эта постройка была моей, и не думай меня туда втягивать; твое доброе намерение может неожиданно привести к обратному результату. Он (хозяин. — И. С.) может это учесть не в мою пользу…» И что тогда? Не заплатить? Подать в суд? Вот ведь загадка! А Коля — это Николай Лансере, к которому Таманов обратился после отказа Фомина (все те же имена из утонченного круга мирискусников-эстетов). Лансере попытался примирить зодчего с заказчиком, да ничего не вышло. В советской монографии о Таманове факт размолвки замалчивается, иначе пришлось бы некстати вспоминать о разоблаченном враге народа Лансере. Приводятся, однако, ироничные замечания зодчего о желании заказчика заполучить комнаты в разных стилях. Таманов был против? Но ведь так здесь строили все особняки начиная с 1830-х годов, и пресловутая эклектика (то есть смешение стилей) царствовала именно в интерьерах, не на фасаде. И что плохого, если прогулка по дому становится своего рода погружением в историю искусства? Вот ведь музейная культура! В любом случае Лансере эклектичные мечты хозяина осуществил, так что теперь за правой (если смотреть с фасада) серлианой — кабинет князя в стиле ренессанс, за левой — Золотая гостиная княгини в стиле рококо или, как тогда предпочитали говорить, «режанс». Вклинившийся меж ними вестибюль с громоздкими квадратными пилонами ни на какой образец из более отдаленного прошлого не равняется. Над этим пространством потрудился малоизвестный Всеволод Романов, которого привлек Лансере. При этом оригинальный мотив короткой лестницы, ведущей с уровня земли (вход в дом) на уровень главных комнат, наверное, задуман еще Тамановым: много лет спустя такие парадные лестницы появятся в Доме правительства Армении его работы… От модерна идет и асимметрия Белого зала, устроенного по центральной оси. К нему примыкает Малая (иногда называемая Музыкальной) гостиная в стиле Луи XV. Все — работы Лансере.

|

|

(Наверху справа) Отдыхающие партийного санатория в Золотой гостиной. 1930-е годы

(Внизу справа) На излете 1980-х дворец был дополнен современными пристройками. На фото — новая парадная лестница.

ворчество Таманова в предреволюционные годы оказалось не слишком удачным по сравнению с его позднейшим взлетом к вершинам славы. Вернувшись в 1920-е на историческую родину (где зодчему не случилось жить раньше, ведь родился он в Краснодаре, а учился и начинал работать в Петербурге), он не просто спланировал несколько городов Армянской ССР, включая ее новую столицу. При его участии были заложены основы для нового расцвета армянской архитектурной школы — вообще, одной из величайших в мире, прошедшей, однако, и через долгие века рабства, и через катастрофу 1915 года. Вот там, в соединении классического и национального, Таманян по-настоящему обрел себя. Дореволюционный же его опыт и не вполне оригинален, и довольно скромен. Упоминания достойны переделка двух усадеб в глубинке, упомянутый дом Щербатова на Новинском бульваре в Москве да реставрация Армянской церкви в Петербурге, стиль которой, на грани барокко и классицизма, вряд ли импонировал архитектору. Таманов словно придавил его тяжелой решеткой главного входа, созданной по оригинальному рисунку (единственное творение в центре нашего города). Зато соседний церковный дом, работы Соколова, с подобием серлиан на фасаде мог послужить еще одним источником для первого крупного самостоятельного проекта, закончившегося, в общем-то, тоже неудачей: таинственным изгнанием.

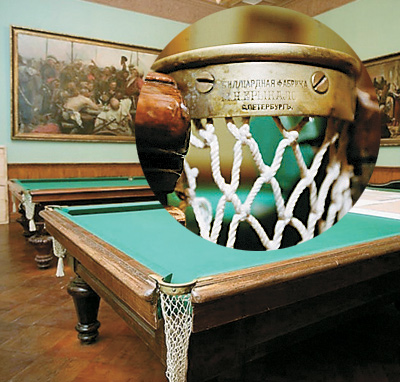

Кабинет князя. Бильярдные столы сто лет верно служат хозяевам — старым и новым

ачавшаяся вскоре революция и Гражданская война, голод и разруха, казалось, не оставили шансов такого рода ценителям старины. И явившийся затем конструктивизм должен был восприниматься ими как, наверное, еще одно, причем даже худшее бедствие! Но нет, ни основоположники направления, ни вообще вся старая русская интеллигенция не были разгромлены ураганом 1917 года в той мере, как аристократия. Эти выжили и приспособились к новым обстоятельствам, вернувшись в конце концов и к прежнему своему искусству. С заказчиками, разумеется, стало совсем туго. Так называемые дома для специалистов (с комнатами прислуги) еще можно было строить, а вот чертоги сильных мира сего необъяснимым образом куда-то из зодчества подевались — опять же не только у нас, но и в странах, обошедшихся без радикальной ломки уклада. Дача Сталина в Сочи работы Жолтовского — редкое исключение из правила, дворцы XX века — это почти всегда дворцы в переносном значении: культуры, искусств, правосудия… Для всех иных домов с колоннами опять приходилось придумывать какое-нибудь новое назначение, вроде клуба, кинотеатра, даже детского сада. Формы оказались не в пример живучее содержания! Во дворце же Кочубея расположился санаторий, поначалу предназначавшийся ветеранам революции 1905 года. С годами он оброс многочисленными пристройками с новейшим декором внутри. По сути, князь, не успев попользоваться сим замком, подарил его новой власти. Помнится, под конец жизни Владимир Набоков так объяснял нежелание заводить собственный дом: там непременно должны быть старые слуги, а времени их состарить уже нет… Вот и в этом месте давным-давно поселились новые хозяева и новый обслуживающий их персонал. Иван Саблин

Людмила

Бантикова

сотрудник Учебного центра подготовки руководителей

собняк Кочубея имеет счастливую историю: он не только не пострадал во время войны, хотя здесь размещалось гестапо, но и сохранил свои оригинальные интерьеры и, что почти невероятно, подлинную мебель, люстры, предметы декоративно-прикладного искусства, замечательный рояль хозяйки, который и сейчас стоит в Золотой (музыкальной) гостиной. Это редкость для Петербурга, ведь дворцы, в которые заселялись государственные учреждения, как правило, были рано или поздно разграблены. Особняк Кочубея на Фурштатской улице, где еще недавно была поликлиника, дворец Кочубея на Конногвардейском бульваре (замечу, заказчики — Кочубеи из разных ветвей рода) сохранили лишь свои стены и фасады. А в доме Василия Кочубея в годы советской власти располагался санаторий обкома и горкома партии, где отдыхали вожди и их ближайшее окружение. В войну все имущество было эвакуировано, после — все возвращено. Мы не знаем, что происходило с дворцом после того, как хозяин в 1919 году покинул его. Княгиня с детьми — в семье было четыре девочки и четыре мальчика — уехала из столицы еще в 1916-м. Вероятно, часть коллекций в годы Помгола была продана за границу. Но первые описи имущества составили лишь в 1927 году. В 1987-м «Кочубей» передали Минобразования России, создав здесь Учебный центр подготовки руководителей. В 2012 году он вошел в состав Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» при правительстве РФ.

|