|

(Cлева) После закрытия

гимназии здание поочередно

занимали школы трудовая,

санаторно-

лесная, рабочей молодежи

и так далее. Сегодня это Центр

технического

творчества и

информационных технологий

нненский здесь преподавал, Гумилев — учился. Также среди выпускников поэты Всеволод Рождественский и братья Оцуп, искусствовед Николай Пунин, режиссер Николай Акимов, композитор Владимир Дешевов. О них и многих других достойных людях — врачах, ученых, испытателях, военных — напоминает мемориальная доска.

Гимназия была открыта в 1870 году по просьбам родителей, в Царском тогда были лишь женские средние учебные заведения, юношам же, желавшим поступить в университет, а поступить в него можно было только после гимназического курса, приходилось ездить в столицу. Николаевской новая гимназия стала в память об императоре Николае I и его внуке, цесаревиче Николае Александровиче, наследнике престола, умершем за пять лет до этого.

Иннокентию Анненскому, ранее возглавлявшему Восьмую гимназию (на 9-й линии Васильевского острова), пост директора предложили в 1896-м. Он занимал его до событий 1905 года, когда, не проявив должной строгости к революционно настроенным ученикам, был вынужден подать в отставку. В гимназии он, переводчик всех трагедий Еврипида, преподавал древнегреческий, но его ученики догадывались, что гораздо комфортнее их учитель чувствует себя не в классе, а за стеной — в кабинете, где он мог укрыться от тяготивших его обязанностей (служебная квартира директора находилась в этом же здании). Как вспоминал Пунин, всем был известен сборник «Тихие песни» под псевдонимом Н. К-то, пылившийся в витрине Гостиного двора, но представить директора сочиняющим стихи было невозможно. Однако личность Анненского и педагоги, которых он собрал вокруг себя, во многом определили атмосферу в гимназии. Здесь в массовом порядке писали стихи, разыгрывали на древнегреческом отрывки из Софокла, издавали журнал. Педагоги вспоминали, что директор давал полную свободу преподавателям в их деле, полагая, что «таким образом они могут развиваться сами и тем самым приносить пользу ученикам». О значении Анненского для гимназии и для Царского Села написано немало эссе и воспоминаний. Приведем отрывок из текста Николая Оцупа, выпускника 1913 года, поэта, литератора, издававшего с Гумилевым «Цех поэтов», а позже, в эмиграции во Франции, альманах «Числа». Кстати, в свою первую поездку в Париж Оцуп отправился, заложив золотую медаль, с которой окончил гимназию, — она действительно была из золота.

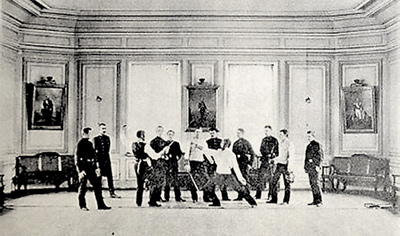

Навыки фехтования некоторые гимназисты безуспешно

пытались применить на дуэли. Для этого

они сковыривали защитные

наконечники у

учебных рапир

| |

«Царскосельская гимназия, благодаря близости ко двору, находилась на особом положении в Петербургском округе. В актовом зале, при звуках военной музыки, золотой медалист получал свою награду из рук одного из великих князей, в последнее время — Владимира Александровича, почетного попечителя гимназии, и на детей, которых он поздравлял пожатием руки, с умилением смотрели родители-разночинцы, все более многочисленные среди титулованных богачей, важных придворных и блестящих гвардейцев.

Но если от Лицея протягивалась нить преемственности к царскосельской гимназии через близость к ним двора, главная нить, их соединявшая, тянулась из студенческой кельи лицеиста Пушкина в квартиру директора гимназии Анненского. С волнением думаешь о духовной связи поэтов, из которых первый как бы воплощал гениальную юность и надежды победоносной России; а второй пережил крушение своей карьеры, под старость, одновременно с падением Порт-Артура. Пушкин и другие лицеисты сквозь решетку сада чуть не со слезами волнения и гордости кричали что-то восторженное гусарам, возвращавшимся в Царское Село из заграничных походов. А почти через столетие другой поэт, пожилой, усталый и бледный от волнения, спешил в одну из правительственных канцелярий, где ждал его суровый выговор за распущенность вверенных его попечению воспитанников, из которых один, семнадцатилетний юноша, осмелился выступить на митинге в царскосельской ратуше и закончил свою речь словами: “И ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, распадется в прах!” <…>

За неспособность справиться с революционными настроениями в гимназии Анненского сместили с поста директора, и он переехал с казенной квартиры на частную — в Софию. Там, возле казарм, где когда-то гусар Чаадаев поджидал лицеиста Пушкина, в домике с низкими потолками, бывший директор царскосельской гимназии, переводчик Еврипида и тончайший из русских лириков двадцатого века принимал и учил поэзии Гумилева, Ахматову…

гимназии же появился маленький опрятный старичок с яйцевидной лысой головой и ледяными глазами почти без ресниц. При его появлении холодом и жутью пронизывало всех — от служителя и приготовишки до учителя и великовозрастного гимназиста. В легких сапожках без каблуков, в чистеньком мундире с звездой, неслышно выходил из своего кабинета тихий старичок с ледяными глазами. Это был новый директор Мор.

Николай Гумилев в гимназическом

мундире.

1906 год

|

|

(Наверху справа) Директор гимназии — поэт

Иннокентий

Анненский

(Внизу справа) Здание на

Набережной

улице строили

для богадельни

и лишь потом

передали гимназии

огда меня познакомили с Анненским, я знал уже многое о нем и о его жизни. Было это в год смерти поэта (1909), я перешел из четвертого в пятый класс гимназии. За год до того я начал помогать готовить уроки моему однокласснику Вале Хмара-Барщевскому, отставшему от меня на год по болезни. Постепенно я подружился с семьей “ученика”, и его близкие сумели заразить меня любовью к Анненскому, дедушке Вали. <…> Мне вспоминаются небольшие довольно дряхлые генеральские особнячки не там, где дворец и Лицей, а по другую сторону парка — среди огромных солдатских казарм и лавочек маленьких ремесленников, в Софии. В одном из таких особнячков, в квартире с темнотой по углам комнат, Анненский жил с женой, сыном и невесткой.

Когда меня привели к поэту, я едва разглядел его в полумгле кабинета. Он поднялся мне навстречу, приветливо поздоровался и усадил против себя. Тогда только при свете лампы, затененной зеленым абажуром, я разглядел его. Бывший директор нашей гимназии, улыбаясь, спросил меня о своем преемнике Море.

— Очень он… строгий?

— Очень.

— И неприятный?

— Неприятный.

— А при мне все-таки хуже было?

Директорство Анненского кончилось до моего поступления, что было при нем, я знал понаслышке. Мне говорили, что было распущеннее. Но ведь то директорство. А человека и поэта Анненского можно ли сравнить с Мором! По молодости и наивности я все это, не стесняясь, с жаром высказал. Анненский отшутился и, увидев, что я смущен, заговорил серьезно.

— Говорят, что вы любите Вергилия.

— Очень люблю.

Он задумался и стал говорить о Риме, о латинской поэзии. Меня поразило не содержание беседы, которую я, вероятно, не мог еще оценить, но тон, необыкновенный для меня. Со мной, четырнадцатилетним гимназистом, Анненский говорил как с равным. <…>

Среди пустыни, в которую он сам для себя обратил мир, Анненский чувствовал себя одиноким. Как ни любили его близкие люди, бедная человеческая теплота не могла бороться с “мировой скорбью” поэта. Но сам Анненский был настолько внимателен к окружающим, что никогда не позволял себе отравлять их веселье. Часто, обдумывая про себя пронзительные и горькие стихи, он в то же время занимал общество экспромтами и шутками. При этом его непогрешимый такт и точное чувство меры никогда не допускали грубости. <…>

Когда Царское Село сделали Детским, когда под детдома заняты были несколько роскошных особняков и кое-какие из дворцовых построек, в одной из них поселился Луначарский. Он устроил по какому-то случаю вечер стихов и музыки для руководителей детских приютов. На вечере выступал Гумилев, читавший стихи “Памяти Анненского”. Вряд ли его хорошо поняли, и если и приветствовали за доступность и внятность его поэзии, вряд ли прославление Анненского в этой аудитории могло расширить узкий круг почитателей царскосельского Малларме. Дело не в том, что он стилистически труден, дело в том, что для понимания Анненского нужно признать право на одиночество». (Цит. по Оцуп Н. Океан времени. СПб., 1994.)

|