амый западный железнодорожный узел Петербурга долгое время связывал город с востоком Европы. Курьезно, но его творцы — зодчий Александр Кракау и предприниматель барон Алексанадр Штиглиц — на родном немецком могли бы именовать эту станцию Ostseebanhof, то есть Остзейской, Восточного моря, как немцы называют Балтийское. Впрочем, первые двадцать лет своего существования вокзал носил имя Петергофский, что соответствовало его назначению. Но если продолжить эту географическую игру, то окажется, что обликом своим вокзал более всего напоминает парижский Gare de l’Est (Восточный вокзал), который отлично знал создатель Балтийского. Парижский вокзал — один из старейших сохранившихся памятников железнодорожной архитектуры, на несколько лет старше нашего, построенного в 1857-м. Другие, более ранние сооружения такого рода уже давно исчезли: их либо частично, либо полностью перестроили. О первых двух зданиях Царскосельского вокзала (ныне Витебский) не напомнит ничто, у Николаевского (Московского) сохранили фасад, но перестроили бы радикально само строение, когда б не Первая мировая. Что делать — ранние вокзалы быстро приходили в негодность, ведь поначалу никто не знал, как должно выглядеть здание с таким назначением. Едва ли Новое время поставило архитектуре более сложную задачу, чем эта. Всему, что строилось и строится, сейчас можно найти в истории ну хоть какие-то аналоги, только у вокзала исторических прообразов нет. Постоялый двор или почтовая станция напоминают скорее уж автовокзалы, железные дороги — совершенно новый элемент пейзажа, который, проникая в пространство городов, должен был получить свое образное художественное оформление. В том числе и для отделения от парадных проспектов и площадей грубых и слишком по-современному выглядящих функциональных деталей. Ведь даже если вокзал возводился на окраине, как этот, рано или поздно городская застройка подбиралась к нему вплотную. Потому от вокзала естественно было ожидать какой-то репрезентативности, попросту эффектности. Для приезжих именно он становился парадной вывеской города, первым, кто встречал их на новом месте. Так в архитектуре вокзала должны были встретиться движение и покой (приехали!), новация и традиция, техническое и художественное. Это особенно заметно в архитектуре конечных, тупиковых станций тех времен, когда поезда ходили еще не так часто и на вокзале приходилось проводить много времени. Поэтому при вокзалах непременно строили гостиницы, усиливавшие роскошь их архитектуры. Вокзал был обречен стать важным центром общественной жизни: в те времена, пожалуй, только большой городской рынок мог сравниться с ним по наплыву публики, причем гораздо более разношерстной. Публику не случайно делили на три класса, а для коронованных особ строили специальный царский павильон. На Балтийском под него отдали левую часть вокзала.

Поначалу поезда

прибывали в

огромный крытый зал. Сегодня

такой дебаркадер остался лишь

на Витебском

вокзале. Фото

Илмара Адамса.

1962 год

оначалу вокзалы уподобляли чему-то, никак с движением не связанному, игнорировавшему дорожную инфраструктуру, хотя ее, впрочем, выдавали шум и дым. Так было приблизительно до конца XIX века, три наших вокзала (Балтийский, его несчастливый сосед и Московский) принадлежат к той первой эпохе транспортного

| |

строительства. Затем в истории вокзалов наступил настоящий золотой век. Дело не в том, что зодчие отыскали наконец соответствующую этой уникальной функции форму, скорее, они просто довели монументальность и пышность вокзальных комплексов до некой критической точки. Из максимальной концентрации разного рода художественных деталей получилось уникальное целое, нередко самое заметное здание в городе — аналог собора или ратуши. Решающим моментом стал отказ от симметрии: в композицию ввели башню. Не донжон и не колокольня, она несла на себе часы, важнейший атрибут современной культуры путешествий. Ведь отнюдь не придворный этикет (пресловутая «вежливость королей») и даже не товарно-денежные отношения новой капиталистической эпохи, но именно железнодорожные составы породили феномен расписания и жизни по нему. Отныне время стало для всех одним и тем же, а поднятый высоко над городом циферблат напоминал, который час, сколько осталось «до отправленья поезда» минут.

Еще один французский мотив

в архитектуре

вокзала —

барельеф из

геральдических

лилий

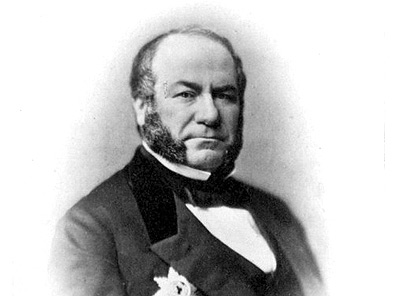

Вокзал и дорога

до Петергофа

были построены

на деньги банкира Александра

Штиглица, того

самого, что позже

основал Училище

технического рисования («Муху»)

Это прежде корабли или экипажи могли кого-то подождать, поезда же уходили строго по расписанию (боюсь, что в прошедшем времени...). Так, вокзал без часовой башни вскоре стал сущей аномалией, такой памятник пунктуальности стал просто жизненно необходим. Башню можно было, конечно, устроить и посредине, как у первых наших вокзалов, но, пожалуй, эффектнее она смотрится, будучи поставлена немного в стороне. Заметим, у Балтийского сразу две башни, а вот часы не доверили ни одной, поместив их по центру (в Париже часы примерно там же, только ниже — непосредственно над входом). Асимметрично расположенная башня украшает Витебский вокзал — главный памятник новой вокзальной архитектуры в нашем городе, но такие же башни присутствовали и в большинстве проектов, поданных на многострадальный конкурс по переделке Николаевского вокзала. Что уж говорить о зарубежных примерах — от Хельсинки до Штутгарта! У большинства же ранних вокзалов башни не было. Другой атрибут правильного вокзала, обладающий многослойной символикой, — арка. Можно думать о триумфе (техники), о торжественном въезде в столицу, скажем, глав государств, но при всем том в этой части здания на фасад могла всетаки прорваться его техническая составляющая: аркой завершался дебаркадер, огромный крытый зал, куда поначалу прибывали поезда. Так были устроены и первые

|

|

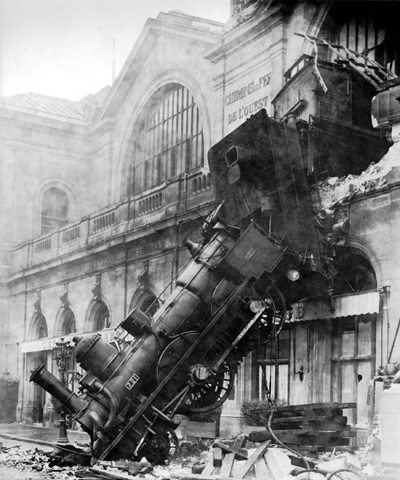

петербургские вокзалы. Лишь ввиду роста числа путей их повсюду отодвинули от основного здания, первое же

время поезд буквально подходил к самой фасадной стенке. Рано или поздно он должен был выскочить за ее пределы, что и случилось в 1895 году на парижском Монпарнасе (наказанном за это впоследствии сносом), став одной из самых эффектных железнодорожных катастроф: пробив фасадное стекло, паровоз попросту вывалился в город (составы прибывали там на второй этаж, как на нашем Витебском). Стекло фасада наводит также на мысли о витраже: и то правда, где еще можно было встретить тогда такие большие окна? Впрочем, изначально центрального входа под стеклом не было, ибо важнейшей особенностью нашего вокзала была его четкая разделенность: на восточную платформу прибывало из летней резиденции царское семейство, на западную — все остальные. Так что проходили внутрь через входы в основании башен, средний проход появился позже. Затем поезда убрали из-под крыши, да и самой этой крыши какоето время (в 1980-е) не было.

На парижском

вокзале Монпарнас поезд

однажды вы-

бросился из

окна

оседство двух вокзалов — случай не уникальный, наоборот, кажется, подобного рода сооружения всегда тянутся друг к другу. В Лондоне в одном месте целых четыре вокзала и кто же не знает площадь трех вокзалов в Москве! Но уже в начале XX века зазвучали споры о дальнейшей судьбе этих двух вокзалов. В результате Балтийский лишился дальних поездов, следовательно, именно он мог проиграть в историческом споре, но Варшавская ветка оказалась ближе к новым кварталам — на ее месте в 1960-е проложили одноименную улицу, а в 2000-е и сам вокзал превратился в торгово-развлекательный комплекс. Начиная приблизительно с послевоенных лет в Европе (с некоторым опозданием и у нас) наступает закат станционного зодчества, совпавший с победой функционализма и борьбой с излишествами. Повсюду из архитектуры изгоняли пышные формы прошлого, так что полудворцы для путешествующих, полусоборы новой веры в технику и скорость перемещения по планете были обречены в это самое прошлое уйти. Теперь станция — это легкая стеклянная коробка, через которую проходят быстро, не оглядываясь. В нашем городе Финляндский вокзал в начале такого пути к упрощению форм, Ладожский, пожалуй, уже в конце, он даже без фасада. Некоторые вокзалы были совершенно перестроены (нью-йоркский Пенсильванский, римский, мюнхенский), другие попросту упразднены. Большинство, впрочем, сохраняются как памятники еще не в полной мере оцененного былого, ведь и утрата этой некогда мощной традиции еще не всеми осознана. Подумать только: в мире больше никогда не будет столь причудливо-эклектичной архитектуры с непременными арками и башнями. Иван Саблин

|