|

|

| Игорь Грабарь. Рис. Александра Бенуа. 1908 г. |

Осенью 1902 года верхний этаж дома на Большой Морской, 33, представлял из себя странное зрелище: в развороченной квартире, которую недавно занимало музыкальное издательство Юргенсона, были вскрыты полы, навалены в беспорядке доски, стояли леса и в неверном свете керосиновых ламп позировала мерзнущая натурщица. Здесь полным ходом создавалось то, что сегодня мы назвали бы галереей дизайна. Инициатором предприятия выступил 30-летний художник Игорь Грабарь, незадолго до этого вернувшийся с «художественной стажировки» из Мюнхена. Грабарь решил осуществить свою давнюю идею о популяризации современного российского искусства – организовать некий художественный салон, где художники могли бы выставлять созданные ими в новейшем стиле интерьеры. Поскольку Грабарь уже давно был близок кругу «Мира искусства», он решил привлечь мирискуссников к участию в этом предприятии. Вот как вспоминает эту «авантюру» один из участников проекта – Александр Бенуа: «Грабаря поддерживал молодой и очень состоятельный москвич князь Сергей Щербатов, только что вступивший в наследство и горевший пожертвовать “сколько будет нужно” на процветание отечественного искусства. Полный такого же благородного рвения был и другой юный московский богач Владимир фон Мекк. <…> Грабарь убедил их дать деньги на создание в Петербурге художественного центра, который представлял бы публике ряд обстановок, в которых новый стиль “специфически петербургского оттенка” представал бы в формах невиданных и пленительных.

|

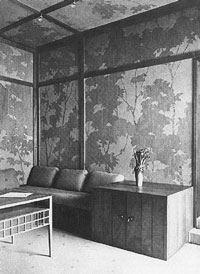

| К. Коровин. Чайная комната |

Это была эпоха, когда вся Европа бредила созданием “нового стиля”, и наш “ренессанс” должен был бы начаться с этого самоокупаемого предприятия. <…> Помещение было найдено на Большой Морской. Его главным преимуществом была центральность на самой парадной улице города. Но сама квартира во много комнат имела довольно простоватый вид и не отличалась в своих пропорциях никаким благородством. Потолки были низкие, не все комнаты обладали хорошим светом, часть их выходила во двор. Грабарь рассчитывал на то, что художникам удастся все переделать и изменить характер помещений. Более всего он рассчитывал на меня, на Лансере и на Бакста. Обещали свое участие и Коровин, и Головин, а сам Грабарь собирался отличиться в “простейших утилитарных формах” – в устройстве бюро распорядителя и декорировке лестницы, ведшей прямо с улицы во второй этаж. В душе я скептически относился к какому-то нарочитому измышлению – шутка сказать – целого стиля.

|

|

Стиль не рождается по щучьему велению. Но от Грабаря не так легко_то было отделаться. <…> Я остановился на “Столовой”. Работы затянулись до конца декабря. Напрасно понукал Грабарь и непосредственный производитель работ белобрысый инженер Собин. Потребовалось гораздо больше времени (и денег), чтобы из развороченного старого помещения создать нечто новое и нарядное, чтобы поставить на свои места уборы измышленных комнат, наложить новые паркеты и вытянуть новые, взамен старомодных, карнизы.

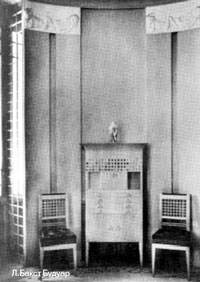

Среди всего этого развала, среди стукотни молотков писалась по моему эскизу стенная картина, изображавшая парк со скрещивающимися каналами и фигурами готовящихся войти в воду Дианы и ее нимф. Производство живописи я поручил Яремичу. <…> Из других комнат мне более других нравилась “Чайная” Коровина. Это была немудреная затея: суровый желтоватый холст, которым были обтянуты стены маленькой, лишенной окон комнаты, был покрыт шитьем темно-оливкового цвета – силуэтно представлявшим не то кленовые листья, не то дикий виноград. Эти панно были прикрыты темной решеткой, что создавало впечатление трельяжной беседки. По низу тянулся широкий, совершенно простой диван. Бакст в своем “Будуаре” захотел превзойти себя в смысле изящной и элегантной простоты, и это привело к созданию чего-то уже прямо “аскетического”.

|

| А.Бенуа и Е.Лансере. Столовая |

Мне больше всего нравились в этой круглой комнатушке барельефы, изображавшие спящих детей, которые венчали под самым потолком род пилястров, составляющих весь убор стен. Сочиненной им мебели можно сделать упрек – стулья, туалетный столик, шифоньер обладали слишком жидкими формами, производил болезненное впечатление своей “ломкостью”. “Светелка”, “Горенка” или “Теремок” Головина была единственной уступкой среди всего этого “европеизма” каким-то национальным исканиям – в духе того, что творилось княгиней Тенишевой в ее Талашкине. Четыре стены низкого помещения, которые освещались через полукруглое окно, были сплошь убраны пестро раскрашенной резьбой, в которую были вставлены майоликовые части в виде большой лежанки и какого-то подобия печи. Главным мотивом были рядом сидящие совы, призванные создавать “сказочное настроение”, среди корявых форм можно было различить и других фантастических животных.

|

| Л.Бакст Будуар |

(Керамические панно были созданы скульптором Александром Матвеевым.) Щербатов и Мекк были в упоении от проявления такого ”русского” начала и впоследствии князь поместил эту светелку у себя в имении. Но мое недоверие к “архитектурному маскараду” при всей приятности головинских красок не было поколеблено. Мне казалось, что в такой горенке нельзя пробыть и два дня». Добужинский, напротив, разделял мнения меценатов: «Этот теремок, хотя и выпадал из общего стиля, будучи чересчур театральным, был настоящим маленьким chef-d’oeuvre и невиданная в Петербурге новость». К сожалению, первая «галерея современного дизайна» просуществовала недолго. Несмотря на то что князь Щербатов потратил на ее осуществление больше 100 тысяч рублей, общество так и не стало доходным. Устроители разуверились в целесообразности и художественном смысле своей затеи в ближайшие месяцы.

|