|

|

«К новым берегам»

Эмблема кружка |

«"Хороший тон" обязывает русских светских людей посещать выставки современной живописи, но в музыке на art-nouveau мода у нас еще не установлена» (из журнала «Мир искусства», 1903 год).

Очаг распространения зарубежной современной музыки в начале ХХ века находился также в доме № 33 по Большой Морской улице. В зале «Германа и Гроссмана», где днем торговали роялями «Стейнвей» и «Бехштейн», вечерами по четвергам собиралась немногочисленная компания друзей-единомышленников. При свете одинокой лампочки они проигрывали по рукописям неизвестную музыку, обсуждали ее и тайным голосованием определяли, какие произведения стоит показать публике. Так готовились «Вечера современной музыки». На рубеже столетий в программах Императорского Русского музыкального общества, Беляевских русских симфонических концертов, Общедоступных концертов графа Шереметева стал заметен академический склероз: представление о новой зарубежной музыке ограничивалось произведениями Вагнера – Берлиоза – Грига. Имена Дебюсси или Рихарда Штрауса звучали как синоним музыкальной анархии и беззакония.

|

| Вальтер Нувель. Портрет работы Льва Бакста. 1895 г. |

«Чушь pianissimo, как отзывался Римский-Корсаков о Дебюсси, – в отличие от чуши fortissimo, как говорил он о музыке Штрауса» (из воспоминаний Стравинского). Пока преподаватели Консерватории сокрушались, что нынче «всякая равель пошла», в публике и местных музыкантах ходили туманные слухи о том, что где-то какие-то вероотступники пишут невероятные ужасы, что-то «декадентское». «Репертуарную блокаду» прорвали НЕмузыканты: биолог Вячеслав Каратыгин, врач Иван Крыжановский, чиновники Вальтер Нувель и Альфред Нурок, – все они входили в ближний круг Дягилева, сотрудничали с журналом «Мир искусства» и страстно любили музыку. Просвещенные дилетанты стали лучшими экспертами и критиками по новой музыке. Близкими друзьями «современников» были «мирискуссники»: Бенуа, Сомов, Остроумова-Лебедева, поэт Михаил Кузмин. Первые собрания кружка относятся к 1900–1901 годам. Большинство пьес исполнялось здесь в первый раз – по авторской рукописи либо по редким экземплярам нот, полученным из-за границы.

|

|

|

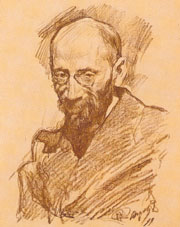

| Альфред Нурок. Рис. Валентина Серова. 1899 г. |

Нурок, один из руководителей кружка, сообщал в мае 1906 года в письме из Парижа: «Прослушал много новой музыки и вправе гордиться результатами. Горе абонементам будущего сезона!» Хотя «Вечера», не поддержанные официальными кругами, вынуждены были ютиться во второразрядных залах, концерты украшались хорошо изданными программками и сопровождались обширными откликами газет и журналов. «Неизвестно, чем они существовали, – вспоминал Прокофьев. – Выглядели бедно, проходили в небольших залах, и вход стоил 30 копеек. Зато на них присутствовала вся музыкальная критика и все передовые музыканты». На «Вечерах» впервые в России прозвучали произведения Дебюсси (1902), Равеля (1908), Шёнберга (1911). Здесь дебютировали как композиторы будущие отечественные классики Прокофьев и Мясковский. 17-летний Прокофьев попал на Большую Морскую по протекции. «Меня представили руководителям. Их было пятеро, все среднего возраста: Нурок, самый живой и энергичный, с черепом оголенным и шишковатым; Нувель, маленького роста, одетый аккуратнее всех и необыкновенно ядовитый; Каратыгин, некрасивый, почти уродливый, серьезный, известный как лучший музыкальный критик столицы. Эти трое были главные. <…> Я стал играть мои сочинения: “Снежок”, затем “Сказку”, “Шутку”, “Призрак”. Каратыгин, Нувель и особенно Нурок оживились необыкновенно, расхваливали, просили повторить, а когда я сыграл все запасы, Нурок закричал: – Прекрасно! Чрезвычайно интересно! Кроме того, Вы отлично играете на рояле. Вы непременно выступите у нас в концерте этой же весной. – Программы уже составлены, – возразил Нувель. – Ну осенью. Конечно, осенью. Сыграйте еще раз “Снежок”. С таким непосредственным восторгом меня еще нигде не встречали». Действительно, в других местах – в Мариинском театре или в Павловске – музыку молодого дерзкого Прокофьева встречали совсем иначе: свистом, топотом и последующим обзыванием в газетах «анималем». «Современники» обладали «разутыми» ушами и слышали эпоху наперед. За одиннадцать лет существования «Вечеров» они устроили пятьдесят шесть концертов, в среднем по пять в сезон. Показали публике несколько сот произведений, открывших целый мир музыкальных идей, неведомый прежним поколениям. Их концерты называли и «вечерами современной какофонии», и «парижскими черными мессами», но, как отмечал Каратыгин в 1909 году, «наблюдавшийся лет десять тому назад безотчетный страх перед французскими и немецкими “декадентами” уступил место если не любви, то по крайней мере известному уважению. Их имена нынче не редкость в программках обычных концертов».

|