|

|

В.С. Садовников.Садовый фасад Михайловского дворца.

Вторая половина 1840-х гг. |

Тонкий был архитектор Карл Иванович Росси. К его многочисленным постройкам в Петербурге привыкаешь и перестаешь отдавать себе отчет в его гибких ходах, умных решениях и исключительном чувстве пропорций. А главное - в его поразительном умении найти точное соответствие месту. Именно когда Росси вынужден вступать в диалог с уже построенными зданиями, он становится интереснее всего.

Так, на Дворцовой площади он ответил барочному Зимнему свободной пластикой изгиба Главного штаба, широко охватив площадь, фантастически выстроил пространство и массу. Это лишь один пример, но имеющий прямое отношение к Михайловскому дворцу. При планировке Михайловской площади архитектору не с чем было полемизировать: чистое место, окраина третьего Летнего сада, оранжереи, пустыри. Оттого здесь все правильно и точно, но вряд ли захватывает. Зато в противоположном - садовом фасаде, когда Росси вступает в контакт с природой, выясняется, сколько в нем поразительного изящества и тонкости.

Дворец

Главный фасад Михайловского дворца (1819-1825) - отличная ампирная архитектура, но в нее вряд ли влюбишься. Это уже не предельная строгость и безукоризненное построение, как у Кваренги (Академия наук), все превращается в своего рода классичное орнаментальное поле. Оно симметрично, благородно, но главное в нем - плоскость эффектных и безупречных деталей, а не структура. Руст, наличники, рельефы, колонны, доспехи - все равнозначно, все - следствие отменной выучки Росси, но не вдохновения от свежей общей идеи. Садовый фасад намного деликатнее: на первом этаже аркада над широкими гранитными ступенями, а над ней - колоннада неглубокой (зато нет провала тени) лоджии второго этажа.

Этот ряд колонн занимает большую часть фасада, по бокам остаются лишь симметричные простенки под фронтонами, чуть прикрытые зеленью. Это открытая архитектура, открытая месту. Очевидно, что Росси обращается здесь к такой классической для европейской архитектуры схеме, как колоннада Лувра Клода Перро 1667-1679 годов. Там этот прием свободной и широкой колоннады-лоджии второго этажа был сформулирован с полной отчетливостью, Росси этот прием нравился, он и в фасаде Публичной библиотеки встречается, отчасти и в Сенате и Синоде. Но здесь он лишен помпы и торжественности первоисточника и

обретает элегичность: выход в сад, открытое большое окно дворца. Акцентируется не центр, как у Перро, а вытянутость, плавное замедление. Когда садовый фасад Михайловского осветили, один знакомый справедливо заметил, что вечером он сияет как замок Спящей красавицы. Зимой этот эффект становится фантастически сказочным: снег, пустынный парк, темнота и широкое поле светящихся окон. А летом в дождь мерцают еще и влажные отражения.

|

|

Парк

Парк теперь вечерами закрыт, что непривычно, - с 1998 года он стал частью Русского музея. Его качественно отреставрировали, поставили стенды, рассказывающие об истории, и небольшие экспликации у самых примечательных участков Михайловского сада. Своего рода наглядная парковая археология - зелеными слоями. Лучший пример, как можно не просто превратить парк в музейный объект, а реально привлечь к нему внимание посетителя. История сада крайне любопытна. Поначалу там была примыкающая к Летнему саду резиденция Екатерины I - "сад за маленькой речкой" и "золотые хоромы" (оттого и луг назывался Царицыным). Сад

был регулярный, простой композиции.

|

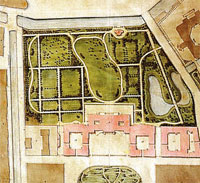

| К.И. Росси. Генеральный план ансамбля Михайловского дворца. |

Затем, в 1740-е годы, Растрелли строит новый деревянный дворец Елизаветы Петровны (на месте нынешнего Михайловского замка) и устраивает новый, крайне хитроумный сад с лабиринтом и павильонами, с семью прудами - все это великолепие простиралось до Итальянской улицы. От старого регулярного сада сохранились некоторые ряды деревьев, первоначально формировавшие зеленые шпалеры у большого луга (они теперь тоже обозначены).

В 1820-е гг. Росси превратил французский абсолютистский сад в пейзажный английский. Примечательно, что ему помогал и Адам Менелас, работавший одновременно над романтическими композициями Александровского парка в Царском Селе и Александрии в Петергофе. Композиция смягчилась, остались лишь большой луг и часть старой сетки аллей, однако поменялся главный подход: не безупречно прирученная природа, но свободно растущие деревья, живописные композиции и просветы, изгибы аллей, простые контрасты - привольные кроны и гладь травы, правда отменно отглаженная стрижкой. Тогда же засыпали пять прудов, а два оставшихся сделали нерегулярными. Пруды, кстати, стали частью водотока: от канала перед Михайловским замком вода идет к ним, а затем по трубам (их наземные выходы заметны в парке) к Мойке, и вследствие перепада уровней воды все работает. Получилась идеальная композиция: в самом центре - гигантский безупречный английский газон, обрамленный мягкими купами деревьев, а позади - классическая декорация дворца. Собственно, сбылась главная мечта английских отцов пейзажного сада - чтобы их детища стали похожими на картину Клода Лоррена: вот она, идеально свободная природа. В центре свет, открытость, а по бокам - уютная тень. А вдобавок и

отменный по пропорциям павильон Росси на берегу Мойки: прозрачный портик на просвет, а с другой стороны -

плавно раскинувшаяся ступенчатая геометрия спуска к воде.

Понятно, что потом за садом не следили, - чем темнее аллеи, тем ближе к Чехову. Для удобства транзитного "пробегания" проложили новые дорожки, парк стал местом публичной циркуляции, а не только нежного выгуливания. В советское время появился и теннисный корт у Спаса, и детская площадка.

При последней реставрации восстановили второй пруд, засыпанный в1902 году, заново выложили дно, расчистили всю систему циркуляции воды. Там, где могли, воссоздали старую планировку, за исключением неизбежной дорожки, пересекающей центральный луг. Ведь ее все равно протоптали бы. Поначалу и

транзитное движение через сад - от Спаса к Садовой - перекрыли, но, к счастью, недавно одумались. Даже спешно пересекая этот зеленый оазис, приглядитесь, как хорошо там многое сделано: и подчеркивание старых аллей, и новые посадки, к примеру, группа из четырех раскинувшихся в разные стороны деревьев, посаженных на главном лугу взамен состарившихся. Качественные дренажные лотки по краям газонов вымощены мхом, скамейки и фонари умно стилизованы под старинные. Кое-где попытались реконструировать регулярные посадки деревьев, например, на новой аллее со стороны Спаса обещают стричь и круглить кроны, как в XVIII веке. Только жаль, что такой культурный и качественно восстановленный парк вечерами рано закрывают и теперь там нельзя, скажем, выпить прямо на лугу, с видом на красоту. И все из-за Росси. А.Л.

|