|

|

|

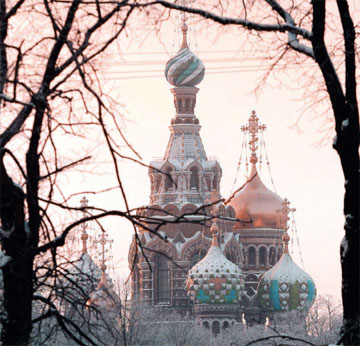

Хотя Петербург и потерял после Октябрьской революции все яйца Фаберже, ему не о чем печалится: на центром города переливается золотом и эмальками самый монументальный шедевр ювелирного искусства - Спас на крови.

Собор Воскресения Христова (это его официальное название) - парадоксальное сооружение. На этом месте убили отца русских гражданских реформ, царя-освободителя, с чьих деяний берет отсчет новая русская жизнь, капиталистическая и либеральная. Убили в тот момент, когда он размышлял над возможными начала конституционного пути России, уже совершил поворот в истории страны после Петра Великого, стоя в этом смысле посередине между ним и Лениным. Он вступил на путь приближения к свободному миру, а в память о нем выстроили архирусскую, обращенную в прошлое часовню. Причем по пафому "русскости" собор-памятник с колоссальным отрывом превосходит храм Христа Спасителя в Москве. Он олицетворяет скорее не незыблемость самодержавия, а оду Спасителю, как если бы ее написали вместе Чайковский (оркестровый пафос) и Римский-Корсаков (сказочность и характерность деталей). И несмотря на то что Александра II трудно назвать идеалом совестливого христианина (вспомним историю "тайной" любви и второй женитьбы), прославлен он как мученик и гиперправославный.

Это здание стало символом русского стиля, ничего более пышного и отточенного тот не знает. Его ругали мирискусники, все ревнители петербургской классики. Почти все неорусские церкви в Петербурге снесли, а эту не успели. И выглядит теперь эта цветастость и узорочье посреди серого неба как безупречная оперная декорация, то ли Китеж, с небес спустившийся, то ли чудом явившийся храм на острове Буяне. Любопытно и то, что этот храм - одно из ярких свидетельств государева вмешательства в культуру и августейшего указания.

|

|

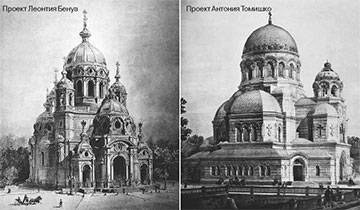

Напомним известное. 1 марта 1881 года на берегу Екатерининского канала террористы смертельно ранили Александра II. В 1882-м в первом конкурсе на создание храма-памятника выявлены победители, но Александр III назначает второй конкурс - он недоволен результатами и лично указывает на желаемые образцы: "чтоб храм был построен в чисто русском вкусе XVII столетия". В итоге были предложены тяжеловесные сооружения в псевдовизантийском духе (первое место занял грузный и туповатый массив собора Антония Томишко) и в порядке исключения - милая вариация на тему елизаветинского барокко (Леонтий Бенуа). Второе было бы уютнее, но и обычнее (такой парафраз в советское время точно снесли бы, без сожаления). Во втором туре побеждает совместный проект архимандрита Игнатия (Малышева) и архитектора Альфреда Парланда - крайне любопытное сочетание.

|

|

Архимандриту принадлежит общая идея и мысль о посвящении храма Воскресению Христову. Дальше Парланд аккуратно и умно разрабатывает первоначальный замысел и до водит его до абсолюта главной идеи - русскости как живописности, пестроты, сияния, блеска и моментальной узнаваемости. Проект долго доделывался и сильно изменился в процессе: в победившем в 1883 году варианте проекта колокольня отстояла от основного здания, а в финальном - слилась с ним в единый комплекс. Как бы ни старались историки искусства доказать, что среди прототипов собора надо видеть в первую очередь московские и ярославские церкви XVII века, но собор - и это очевидно всем - силуэтом похож на построенного еще в 1558 году Василия Блаженного. Крайне показатель но, как Парланд упорядочивает старые русские темы.

В Покровском девять от дельных разновысоких церквей, которые сгруппированы вокруг главной, в Воскресенском все предельно регулярно, с усиленным акцентом верха. Основной объем церкви значительно выше московских храмов, большие плоскости тонко орнаментированных кирпичных стен продлеваются закомарами и кокошниками. Заметные в Василии Блаженном готицизмы (приложили руку мастера северонемец кой кирпичной готики) здесь исчезли, как и итальянизмы, встречающиеся во всех московских храмах конца XV-XVI веков. Да и такое большое подкупольное пространство, как здесь, было невозможным в Древней Руси. Это развитый и умный русский стиль, с массой цитат из древнерусской архитектуры, но густо замешанных и плотно спаянных. От первых грузных то новских соборов прошло уже пятьдесят лет, и храм Парланда - явная демонстрация всего, что может сделать только славный русский мастер. Забавно, что иностранец любой степени образованности увидит в этой пестроте Восток. Василий Блаженный, как извест но, был построен в честь побед над тата рами, Спас на крови - в том числе и в честь главных побед Александра II - над Османской империей и среденеазиатскими ханами (почитайте на гранитных досках снаружи о деяниях государя). Вро де как пафос виктории над неверными, а переливы вполне ориенталистские. Внут ри также все сияет и переливается, скучными, но трескучими мозаиками поле стен покрыто целиком (!). А в этих камешках почти драгоценная красота. Часто бывая там в детстве (дедушка, выйдя на пен сию, работал в охране), я, казалось, попадал в запыленную и заброшенную пещеру Аладдина: на полу мерцали опав шие смальты с золотом. После долгой реставрации в соборе теперь самая шикарная выставка самоцветов, а ведь полное восстановление генуэзскоуральско го благолепия - иконостасов и полов - еще впереди. А какая рядом решетка, тоже по проекту Парланда (1903-1907), - вроде как мо дерн, но и русская цветочная сказка - сирины с алконостами петь должны. Собор умно поставлен, чуть врезаясь в канал и над всем доминируя. Возведение этого великолепия потребовало немалого времени, освятили собор только 19 августа 1907 года, уже после первой русской революции, Россия к тому моменту стала конституционной монархией, хотя и вынужденной. Время сказкой не остановишь. Хорошо, что эстетам даже самые продви нутые режимы не дают всей власти. Критик Сергей Маковский, редактор "Аполлона", был уверен, что в будущем "останется одно - уничтожить произведение Парлан да бесследно, срыть чудовищный собор до основания". Не случилось, и главный петербургский a la Russe высится, сияет и переливается, на зависть Москве и всей парижской моде. А.Л.

|

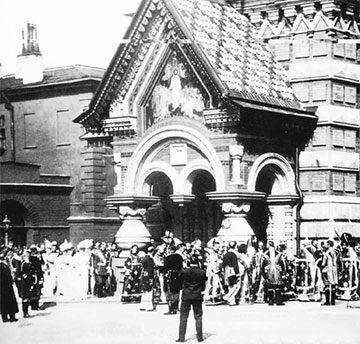

| Освящение собора. 1907 г. |

|