|

|

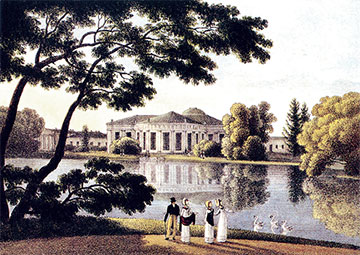

| Вид Таврического дворцасо стороны сада. А.Мартынов. 1820-е гг. |

Здания подчас как люди: внешность может быть сдержанной и корректной, пройдешь - не заметишь, ну еще одна элегантная дама или, к примеру, еще один классицизм. А за фасадом часто скрывается захватывающий сюжет. Таврический дворец - как раз тот случай: внешне - чистая, аккуратная, правильная архитектура, внутри же спрятаны не только экстатическая мощь и неподдельный пафос екатерининской эпохи, но, ни много ни мало, амбиции российской внешней политики конца XVIII века.

Вперед к античности

Глядя на Таврический, нельзя не задаться вопросом: архитектор Старов понимал, в каком климате работает, или как? Здание стоит на крайне невысоком фундаменте, и сразу видно, что все главные помещения расположены на первом, а в галереях и единственном, этаже. Холодно там должно быть и сыро. Но ведь Иван Егорович Старов (1744-1808) жил в России, учился в Академии художеств, затем стажировался в Париже и Риме. Вернулся в 1768 году и приступил к активной работе. Таврический дворец не первая его петербургская постройка (возводился в 1783-1789 годах), а один из главных шедевров - Троицкий собор в Лавре - Старову поручили уже в 1774-м. И все же, несмотря на опыт строительства русских усадеб (в Тульской губернии и на Неве), Таврический - не северный дворец, а южная итальянская вилла, построенная согласно тог дашним модным европейским веяниям. Такой тип сооружения - центрическая вилла с главным подкупольным залом и портиками - стал каноническим после венецианца Андреа Палладио (1518- 1580).

|

| Е.Камеженков. Портрет Ивана Старова. 1797 г. |

В XVI веке, понастроив виллы вокруг Венеции и Виченцы, он создал образец некоей реконструированной античности, затем все это воспроизвел в своих трактатах, а восприимчивые англичане в начале XVIII века сделали из палладианской классики культ. В эпоху классицизма такой тип зданий распространился по всей Европе. И в главной части Таврического дворца угадывается самая знаменитая центрическая вилла Палладио - вилла Ротонда близ Виченцы, но дополненная боковыми крыльями. Лаконично, никаких излишеств: дорические портики, строгие карнизы, невысокий купол. Идеальный образец классицизма, послуживший таковым для сотен русских усадеб. В центре - господский дом, по бокам (покоем) пристройки.

Неудивительно, что Таврический дворец - наиантичнейшая постройка. Ведь возводить его начали в 1783 году, когда светлейший князь Потемкин стал после присоединения Крыма еще и князем Таврическим, то есть после обретения Россией своего куска античного мира.

|

|

Теперь наравне с германскими княжествами, и с Францией, и с Англией, да и вообще со всей внеитальянской Европой, Россия в буквальном смысле вошла в географический греко-римский мир. У них - дороги, виадуки, храмы, а у нас несчастная Ифигения жила (в Тавриду была перенесена из Авлиды), да и Орест за статуей Артемиды в будущий Крым отправился. Потому естественно, что Потемкин отверг первый проект дворца француза Буржуа де Теньера (он раю среди цветов и наслаждайся. Для XVIII века соединение под одной крышей дворца и необъятного (самого большого в Европе) зимнего сада - очень смелое решение. Сегодня, после небоскребов с садами Фостера, Роджерса, Нувеля, это кажется естествен_ ным, а тогда было дух захватывающим открытием. Впрочем, от сада были и проблемы - испарения, "производившие в залах дворца неприятные запахи", отчего уже Потемкин размышлял, как бы обратить сад в зал. Да и фундаменты оказались ниже уровня пруда, на паркете собирались лужи. Но ради юга стоило страдать. И ведь перед дворцом было тоже открытое пространство: гости подплывали по Неве, любовались виллой с воды, дальше по каналу добирались до гавани перед входом. Гавань просуществовала до 1860-х годов, пока на ее месте не возвели водонапорную башню. С нынешней любовью к индустриальной архитектуре ей уже ничего не грозит, но еще в1970-е серьезно размышляли над тем, как бы башню снести и расчистить вид на дворец. Но это в прошлом, а в еще более отдаленном XIX веке была действительно пленительная красота. Подплыли по воде, прошли дворец насквозь и снова оказались у воды. И именно в этом заключена кардинальная политидея. Недавно было высказано остроумнейшее предположение, что гигантская вытянутая Овальная галерея намекала на константинопольский ипподром, располагавшийся рядом со Святой Софией, оттого и вход в нее - в середине зала. Мысль эта кажется слишком смелой, но, зная о тотальной политизированности Царского Села (там ведь просто карта российских национальных интересов), в это веришь. После завоевания Крыма и стали всматриваться вдаль с целью Софию освободить, а ипподром расчистить. Ипподром, понятное дело, воображаемый - как очертания, в XVIII веке о нем знали лишь по гравюрам. Не найти его в бывшем Константинополе, а ныне Стамбуле, ничего там, кроме открытой площади с двумя обелисками и колонной, не осталось.

Фантомы прошлого

Курьезно, конечно, что Павел I в своей ненависти к Потемкину обратил воображаемый ипподром в конюшню. Александр I решил вернуть дворец в "первобытное состояние", чем и занимался архитектор Луиджи Руска. Восстановил приблизительно, а многое упростил, урезал колонны овального зала на 60 см, но сад сохранялся вплоть до 1906 года, когда на его месте для первой русской Думы устроили зал заседаний. Память места оказалась сильна - на месте грез о Константинополе Россия ввергла себя в Первую мировую войну, мечтая все о том же. Результат известен. А дворец после переделок начала XX века потерял внутреннюю прозрачность, блеск ушел, но элегантность осталась. И политическое ему к лицу. Недаром там заседает Ассамблея СНГ - последнее воспоминание об СССР. В конце мая 1972 года в Таврическом состоялась встреча Никсона и Брежнева. Над дворцом реяли американский и советский флаги (незабываемое воспоминание), а в сад никто даже во время встречи заходить не запрещал: неопасные времена были. И с другой стороны пруда вершилась настоящая геополитика - мечты сбываются. Алексей Лепорк

|

Вид на Таврический дворец со стороны Невы.

В. Патерсен. Начало XIX века |

|