|

|

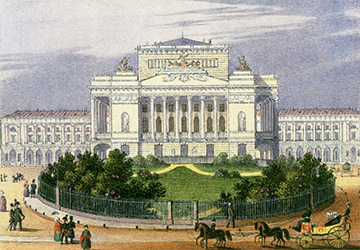

| К. Беггров. Александринский театр. 1830-е гг. |

Как все же повезло Карлу Ивановичу Росси, что ребенок у его матери, балерины, приключился именно в России. Родись он в Италии, или даже во Франции, или в Англии, то что бы он создал? Либо ничего, либо кое-что. А Петербург дал ему шанс не просто реализоваться, но построить идеальный город, в буквальном смысле. Даже главные наполеоновские архитекторы Персье и Фонтен сделали в Париже неизмеримо меньше. Великий современник Росси Карл Фридрих Шинкель возвел в Пруссии немало, но все разбросано, раскидано по разным местам - ни одной цельной площади, ни одного городского ансамбля. Другой современник, англичанин Джон Нэш, мечтал о гигантских пространствах в центре Лондона, а застраивал колоссальные жилые комплексы на зеленых окраинах тогдашнего города. Росси же повезло: в Петербурге было не только много места в самой сердцевине, но и огромные государственные амбиции, оттого и оформлялись пространства размером с Венецию. Ансамбль площади Островского, улицы Росси и площади Ломоносова - воплощенная гигантомания. И как все качественно получилось, вечный урок и назидание архитекторам: вот так надо ладно и складно кроить городскую материю. Все как в утопических проектах идеальных городов: одно открывающееся пространство за другим, вольное и мощное дыхание. Как раскрылось с Невского, таки пошло дальше и дальше. А в центре -Театр! На самом деле не так много городских площадей, построенных во имя театра. И тут как раз смыкаются две великие традиции: идеальной архитектуры и бесконечной театральной перспективы- манящего видения. И то, и другое - единый ансамбль. Так что даже теряешься в ответе на простой вопрос, какая традиция важнее, значительнее, первее. И ведь все это не сразу, не видением, не откровением явилось. Росси долго думал, массу проектов создал, прежде чем театр начали строить. Это вам не приказ- освоить участок в кратчайший срок, а умный подход, наверное в первую очередь заказчика. На том месте ведь была неоформленная площадь, в глубине стоял неказистый театр Казасси, результат переделки Винченцо Бренна садового павильона Аничкова дворца в 1801 году. Первый проект театра, но не площади во имя театра, сделал еще Тома де Томон в1811 году. Его отложили. Затем в 1816 году Росси и Модюи предлагают варианты реконструкции всего района, вплоть до Фонтанки и Чернышевой площади (ныне Ломоносова). Модюи не справился, и главенство перешло к Росси. От первого этапа застройки Росси осталось два изящных садовых павильона Аничкова дворца (1817-1819). Всего Карл Иванович сделал около двадцати вариантов планировки: главные - к 1827-1828 годам, началу реального строительства; финальные, для будущего развития, - в1834-м. Идея проста: одна площадь у Невского, затем улица и вторая площадь, на Фонтанке.

Изначально на Чернышевой площади планировали построить церковь, даже выше театра, но от этой идеи вскоре отказались. И получился действительно гигантский ансамбль в честь театра. Аничков дворец, императорская резиденция, буквально отступил в тень листвы, библиотека - словно парадная шеренга караула при подходе к театру. На заднем плане театру аккомпанируют два крыла ведомств. Все словно замерший балетный антураж для центральной группы. Асимметрия целого, его ближней к Невскому части, непросто усложняет композицию, но лишает ее банальности. Тут Росси, очевидно, помог садик дворца. А дальше - сам храм театра. Александринка, вероятно, один из последних шедевров в ряду театров, не выдающих своей функции внешним видом. То, что внутри находятся зал, сцена с колосниками с улицы почти не видно. Лишь задняя часть театр может намекнуть на предназначение. Ведь улица Росси со стороны площади Ломоносова - точнейшая иллюстрация к идее уходящей вдаль перспективы, прежде всего театральной. Это настоящий задник глубокой сценической площадки, но реализованной полностью и въявь. И при этом не отдельный мотив, а часть общего целого. Парадный переход от одного открытого пространства к другому. В этом решительное отличие улицы Росси от ее великих симметричных предшественников, как дальних, ренессансных, - Уффици во Флоренции (Джорджо Вазари), таки ближних - улица де Кастильони в Париже (Персье и Фонтен, 1802).

|

|

А вдобавок она и светлая, ампирная, бело-желто прекрасная. Счастьем замысла была и быстрая реализация. Театр начали строить в 1828 году, а открыли уже 31августа 1832-го, улицу построили в 1829-м, в 1830-м - площадь у моста. Внутренняя отделка шла дольше, но, тем не менее, крайне быстро. Главенство театра предопределило и изменение предназначения построенных зданий. Первоначально планировавшаяся многофункциональность сменилась государственным служением, прежде всего искусству и образованию. В 1835 году на левой стороне улицы (если идти от театра) поселились дирекция императорских театров (включая корпус на площади) и театральное училище, ныне Академия русского балета. Приход балета был просто неизбежен: здесь колонны - сами по себе чистый строй кордебалета, заявка на будущие композиции Мариуса Петипа (и Константина Сергеева тоже). Западную часть улицы в 1834 году передали Министерствам народного просвещения и внутренних дел - наверное, чтобы наводить порядок, аналогичный балетной дисциплине. Теперь в этой части улицы находится Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга, хотя воздействие строя прекрасного целого как раз здесь и дает заметные сбои, видно, не очень чуткие граждане там собрались. Главенство театра определяется не высотой (он лишь на десять метров выше окружающих зданий) или чрезмерностью масштаба, а продуманностью замысла. Ведь по сути это такой цельный блок. Впрочем, Росси совершает ряд неожиданно тонких ходов. Так, на центральном фасаде не выступающий коринфский портик, а лоджия. Вроде нехитрая идея, но уводит от банальности. И в построенном практически тогда же "Ковент Гардене", и в замечательном берлинском Шаушпильхаузе Шинкеля портик выделяет вход. Здесь же вполне элегантная пауза. На первом этаже под лоджией первоначально были открытые галереи (для удобства зрителей, подъезжающих в каретах или ожидающих в плохую погоду), потом их заложили. Жаль, композиция была прозрачнее. Ведь этим Росси сознательно облегчал довольно большое здание. Кстати, на улице Росси на первых этажах тоже были сделаны аркады, но их заложили уже в 1836 году. А на широкую лоджию второго этажа можно было выйти из главного фойе, прямо-таки дворцовое благородство, а заодно и свежий ветерок знойным летом. По бокам поставлены выступающие портики, такая своего рода инверсия. На них тоже можно было выходить из фойе. Эти открытые портики делают здание в определенном смысле схожим с палладианскими центрическими виллами, но и в них была заложена идея храмов света. А здесь тоже храм - Аполлона.

Квадрига и детали исключительно благородны. Это настоящий, качественный классицизм. Характерно, что Шинкель строит свой драматический театр - Шаушпильхауз в Берлине - лишь немногим раньше, в1819-1821 годах, что, вероятно, и подтолкнуло Николая I к возведению Александринки. Однако в Берлине здание встраивалось в уже существовавшую площадь, оно тотально доминирует над замкнутым пространством, потому эффект совершенно другой. Шинкель прогрессивнее в деталях, там уже видны пути к новой архитектуре. Росси проще, но его искренний классицизм обретает чуть старомодное благородство. А внутри театр был ампирно эффектным, вызолоченным, контрастным. И хотя в интерьере произошло много переделок (часть из них устранена нынешней реконструкцией), тем не менее патетика замысла работала всегда. Уже одна императорская ложа создает пафосное настроение. Изначально там было золото орнаментов и голубая обивка, в 1849-м Николай велел заменить цвет на пунцовый, еще более имперский. Именно в этом интерьере премьерой "Маскарада" Мейерхольда-Головина-Глазунова в феврале 1917 года состоялось прощание с империей в дни отречения Николая II от престола. Случай, но опять же предсказанный. Да, при строительстве была использована масса технических инноваций, к примеру металлические конструкции перекрытия зала, многое было крайне удобно продумано для зрителей. Комфортабельное служение и поклонение искусству - что может быть лучше? Окна стены за сценой, как известно, раскрывались. И тогда все пронизывал свети перспектива продлевалась. Сама архитектура превращалась в бесконечную театральную иллюзию, возвышенную, как лучшее старое искусство. А в центральном плафоне сияло солнце - солнце Аполлона. Алексей Лепорк

|

| Зрительный зал всегда был наряден и патетичен |

|