|

|

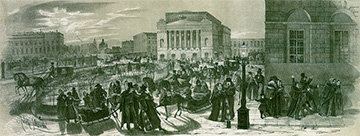

| Р. Жуковский. Разъезд из Александринского театра. 1843 г. |

В 1832 году у русской драматическойи мператорской труппы начался "александринский период": она вселилась в новое, специально для нее построенное, роскошное здание. До того первый "Русский театр", учрежденный указом Елизаветы Петровны в 1756 году, представлял трагедии и комедии то в Головкинском доме, то в Зимнем дворце, то в Большом Каменном или в Эрмитажном театрах, деля сцену с оперой и балетом. Постепенно русская труппа, начинавшая с подражания западным образцам и комплектовавшаяся талантливыми выпускниками шляхетского корпуса, то певчими, спавшими с голоса, или даже любителями, пришедшими наниматься в театр по газетным объявлениям, набирала силу и к 20-м годам XIX века располагала собственными звездами (Екатерина Семенова, Александр Яковлев) и верной публикой. К 30-м годам актерам удалось сойти с классических котурнов, на которых их подвигали трагедии Расина и Корнеля или патриотические драмы Озерова, и избавиться от картинных поз и нарочитой ударной декламации, заимствованных из европейской практики.

Как вспоминал Щепкин, "она состояла в громком, почти педантическом чтении со страшным ударением на каждую рифму и с ловкой отделкой полустиший, и это все росло, так сказать, все громче и громче, и последняя строка монолога произносилась, сколько хватало сил у человека". Водевили, мещанские трагедии и слезные драмы снизили пафос, приучили актеров пластично двигаться, петь и танцевать. Монополия императорских театров обеспечивала постоянство публики (конкуренцию составлял лишь Михайловский театр с французской и немецкой труппами), но ее круг был именно постоянен, поэтому репертуар постоянно обновлялся. В сезон ставили до пятидесяти спектаклей, пьесы играли после трех-четырех репетиций, декорации были "на подборе". Репертуарный комитет споро рассматривал пьесы, предлагаемые авторами для постановки, - допускал, не рекомендовал, отправлял на переделку. Популярно было "склонение на русские нравы" -европейским героям меняли имена, адаптировали сюжеты к местным условиям. Высший свет, однако, предпочитал оригиналы, но тот же Пушкин имел абонемент как в Михайловском, так и в Александринском театре. Из кассовой книги за 1836 год узнаем, что он абонировал вторую от сцены ложу в первом ярусе (через семьдесят лет ее занимал Маннергейм).

|

| Лейбгвардейский трагик Василий Каратыгин |

Поскольку театр финансировался Министерством императорского двора, прибыль не ставилась во главу угла. Николай I на вопрос директора театров Гедеонова, какие цены устанавливать на билеты, ответил: "Цены делай доступные, чтоб народ ходить мог". Народ ходил всякий -знать, военные, студенты, чиновники, купцы - пятиярусный театр являл собой слоеный пирог русского общества. Каждая эпоха имела своих кумиров: николаевскому времени удивительно шел Василий Каратыгин. Герцен называл его "лейб-гвардейским трагиком, у которого все до того заучено, выштудировано и приведено в строй, что он по темпам закипал страстью, знал церемониальный марш отчаяния и, правильно убивши кого надобно, мастерски делал погребение". Успех пьес Островского и Сухово-Кобылина неотделим от всенародной любви к Мартынову и Самойлову.

|

| Николай Мартон в "Петербурге" |

Тургенев рыдал, глядя на Пелагею Стрепетову в "Горькой судьбине" Писемского. Творческое соревнование двух столиц давало критикам повод сравнивать премьеров двух императорских театров - московский Малый гордился Еромоловой и придирчиво сравнивал ее героинь с "девушками в платочках" Марии Савиной. Из 165-летнего александринского периода русской императорской труппы мы отобрали десять спектаклей из далекой и новейшей истории, которые создавали эпоху.

|

|

На премьере "Ревизора" (1836) брошенная в зал финальная фраза "Над кем смеетесь, над собой смеетесь!" превратила зрителей в персонажей комедии. Николай I, разрешивший постановку, несмотря на отрицательный вердикт цензурного комитета, хохотал больше всех - "Всем досталось, а мне больше всех!". В десяти александринских постановках "Ревизора" переиграли все корифеи труппы: Варвара Асенкова, Мария Савина, Константин Варламов, Николай Черкасов, Юрий Юрьев, Борис Бабочкин, Юрий Толубеев, Бруно Фрейндлих, Игорь Горбачев, Александр Девотченко, Сергей Паршин.

Премьера "Грозы" (1859) Островского обозначила на императорской сцене прорыв в области нравственности: замужняя героиня уходила в ночь с молодым человеком. Актрисам также с напряжением давалась фраза "я вспотела". Еще большую известность получила мейерхольдовская "Гроза" 1916 года. Город Калинов волей художника Головина был превращен почти в берендеево царство.

Провал "Чайки" (1896) стал для Чехова кошмаром на долгие годы. Еще на репетициях его ужасала старомодная и напыщенная игра актеров. Мария Савина отказалась быть и Ниной Заречной (слишком молода), и Аркадиной (слишком стара). Роль Нины перешла к молоденькой трепетной Вере Комиссаржевской, но и та не спасла спектакль. Публика, ожидавшая привычной комедии, освистала "новую форму" уже через десять минут.

"Дон Жуан" (1910) Мейерхольда Головина разыгрывался в пышных декорациях Louis XIV: кисти, канделябры, башмаки по мягким коврам, кружева, парики, рапиры, прыжки, порхание, реверансы и арапчата, шныряющие по сцене. Текст нараспев, жеманные жесты, в зале не гасили свет - подчеркивалось, что все происходящее лишь"игра".

В еще более расточительной красоте "Маскарада" Мейерхольда - Головина - Глазунова современники увидели "пышные похороны императорской России",премьера состоялась 25 февраля 1917-го.

"Оптимистическая трагедия" (1955) Вишневского - история подавления на корабле белогвардейского бунта - в постановке Георгия Товстоногова звучала как античная трагедия. Во время действия свет неожиданно давали в зал, что заставляло зрителей почувствовать себя участниками драмы - сейчас этот прием используется в каждом третьем спектакле.

"Месье Жорж. Русская драма" (1994) - первый петербургский спектакль Анатолия Праудина, с которого в середине 90х годов в городе началась "новая волна" режиссуры. Режиссер и драматург спутали карты, перемешав и текст "Героя нашего времени", и мотивы героев. Потом этот метод режиссер опробует на "Горе от ума" и на "Повестях Белкина" ("Покойный бес").

В спектакле Козлова по прозе Гофмана "P. S. капельмейстера Иоганнеса Крейслера, его автора и их возлюбленной Юлии" (1999) зрители сидят на сцене лицом к зрительному залу, в кульминации под арии из"Дон Жуана" занавес распахивается и зрительный зал становится символом фантастических гофмановских фантазий.

"Петербург" Андрея Белого в постановке Андрея Могучего(2005) идет во дворе Михайловского замка. Волею художника Александра Шишкина зрители наблюдают парад монстров, населяющих город, из кабинок лож, повторяющих интерьер Александринского театра

Возглавив театр в 2002 году, Валерий Фокин поставил «Ревизора» как диалог и с первым александринским спектаклем, и с московским спектаклем Мейерхольда (1926). В диалог с предшественниками с цитатами и поклонами вступили и композитор Десятников, и художник Боровский. Многоголосный фантасмагорический «Ревизор» получил все возможные премии, разъезжает по гастролям, а главное – он реально продемонстрировал «Новую жизнь традиции», – программу, которую Фокин предложил театру как панацею.

|