|

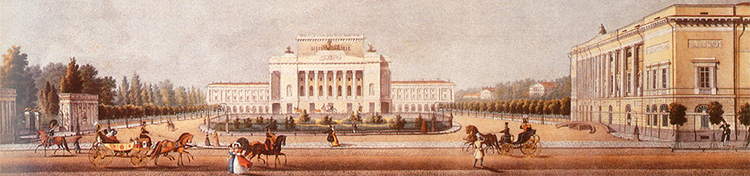

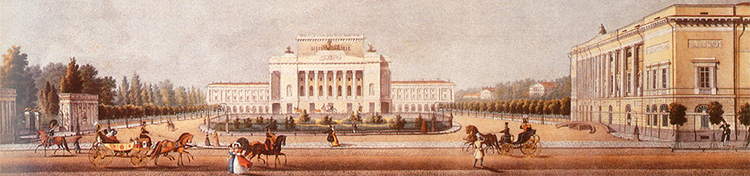

Александринский театр еще и потому редкая удача Росси, что архитектору удалось создать крайне сильную форму. Довести площадь до той же степени совершенства, что и Михайловскую, ему не позволили время, обстоятельства и история, но театр все держит так властно, что забываешь, что на площади есть и другие здания, стилистически совершенно не схожие, но не лишенные любопытства. Русский стиль, неоренеcсансные стилизации, вскоре появится и постсоветский попс, но классика оттого только выигрывает. На ее фоне все остальное - забавы времени, а она как вечная весна. Корпус Публичной библиотеки, выходящий на площадь, превосходное тому свидетельство. Перед Росси стояла задача дополнить первоначальное здание на углу Невского и Садовой, построенное по проекту Егора Соколова (1796-1801). У Соколова тоже чистая классика, ясное и красивое скругление со стороны Садовой улицы, запоминающийся акцент. В корпусе, протянувшемся на площади, Росси, очевидно, не хотел создавать противовес театру (они строились одновременно: библиотека - в1828-1834 годах, театр закончили на два года раньше), наоборот, сдержанностью длинного фасада он только подчеркнул главенство театра. Сама схема фасада довольно проста: протяженна колоннада на уровне второго-третьего этажей. Этот мотив подхвачен у Соколова, и здание образует практически неразделимое целое. Неглубокая лоджия с колоннадой заставляет, впрочем, вспомнить об идеальной схеме такого рода - колоннаде Лувра Клода Перро(1679). Росси эту схему любил, в Михайловском дворце со стороны сада явно к ней апеллировал. Здесь лоджии как таковой почти и нет, просто утопленный в толщу фасада ряд колонн. Наверху - любимый Росси пологий аттик со статуей Минервы, а между ионическими колоннами - статуи античных философов, поэтов, историков. Но этим композиция не исчерпывается. Над философами есть еще и рельефы, к ним любопытно присмотреться, ведь в них сквозит святой идеал той эпохи - Рафаэль.

|

| Рельефы библиотеки - почти цитата из Рафаэля |

Классицизм тотально пронизан культом Рафаэля, культом идеальной и безупречной композиции. Сегодня нам сложно поклоняться Рафаэлю - гармония вещь несуетная, но строить картину все учились на рафаэлевских гениально полифонических схемах. (Вспомните, что и Карл Брюллов пришел к "Последнему дню Помпеи" через копирование "Афинской школы".) И если всмотреться в рельефы на "Публичке", то вдруг понимаешь: за этими композициями неприкрытая отсылка к фрескам Рафаэля из ватиканского дворца - знаменитым станцам. Для художника эпохи классицизма, для любого мастера Академии цитата из Рафаэля - не подсмотренный и заимствованный мотив, но очередное признание в понимании гармонии, свидетельство умения ценить и применять эти безупречные и умные схемы там, где можно. Фасад "Публички" - как раз то место, где Рафаэль и должен воссиять безупречностью. Василий Демут Малиновский, создавший эти рельефы, почти впрямую цитировал Рафаэля еще и потому, что на фасаде - философы, а"Афинская школа" Рафаэля - гимн божественной философии. Наиболее заметна подобная отсылка в рельефе с чертежом, где впрямую цитируется группа ученых вокруг Евклида с фрески Рафаэля. Высокая школа (петербургская Академия), высокие идеалы (классика, Рафаэль), высокие идеи (гармония, вечная и всеохватная). Пусть рельефы и несколько наивны в деталях, но доморощенная античность от этого нужного пафоса не теряет. Однако потом захотелось не вселенских идеалов, а чего-то своего, русского. Классицизм уже с 1830-х начали ругать, пришла эклектика, а с ней и русский стиль. Поначалу официальный, придворно-церковный (парковые павильоны и храмы). Но к 1870-м русскость востребовали и в доходных домах.

|

|

Именно тогда, в 1878-1879 годах, на западной стороне площади, на углу переулка Крылова (тогда Толмазова), соорудили доходный дом архитектора Николая Басина. Это гнетущий апофеоз русского стиля, торжество нелепицы: весь фасад сплошь покрыт русскими народными орнаментами. Если их раскрасить, то все сувенирные рынки, ложки и матрешки однозначно перейдут в разряд высокого искусства. Уж если искать украшательство в архитектуре, то это как раз оно. Россиевские колонны редко бывают несущими в буквальном смысле, но о конструкции помнят, здесь же - штукатурный гипермейкап. На фоне Росси особенно забавно.

|

| Дом Басина - апофеоз русского стиля |

В советское время, когда город старательно "реклассицизировали", дом Басина, по идее, должны были привести к классицистическому знаменателю - спасли, наверное, только восторги Владимира Стасова. Великий русский критик Стасов, как известно, ратовал непросто за реалистические народные идеалы, но и за национальное, оттого и был вознесен на пьедестал сталинским соцреализмом. А Стасов домом Басина восхищался, называл "лучшим, что только есть, образцом частного дома новой русской архитектуры", про декор здания говорил, что "все вместе - ново и оригинально, все это образует необыкновенное художественное целое, выпуклое, полное теней, света и колорита, достойное соперничать по оригинальности со старыми итальянскими и французскими дворцами XVI века". И чему только Стасова его папа (великий русский архитектор классицист) в детстве учил! Такой дикий вариант Эдипова комплекса - ненавидеть все, что было дорого отцу. Слава богу, из конкурсных проектов на пристройку к Публичной библиотеке в1891 году выбрали нерусские палаты столь любимого Стасовым Ивана Ропета с хохломками карниза, а сдержанный классический проект Евграфа Воротилова (реализован в1896-1901 годах). Надо заметить, что после Басина все архитекторы, работавшие на площади, до поры до времени вели себя скромно. Так, и Егор Винтергальтер (№9, здание Русского музыкального общества, 1874), и Виктор Шретер (№7, Санкт-Петербургское Городское кредитное общество, 1876-1879), и Александр Гречанников (№2,здание Общества Московско-Виндаво-Рыбинской ж.д., 1911-1912) в своих ренессансно-классических стилизациях вели себя крайне сдержанно, тактично отступая перед Росси. И даже застроенный в 1990-е маленький уголок в восточной части площади, примыкающий к нынешнему Театральному музею, стал одним из лучших новых зданий в центре города - вполне уместная скромная стилизация в духе неоклассики модерна. Получается, что только русское перед Росси не пасовало. Но настало новое время.

На восточной стороне оставался участок перед садом Аничкова дворца. За ним на закате советской власти построили театральный комплекс Дворца пионеров - уродство страшное, но все же вдалеке. А теперь взялись за место на площади: быстро и решительно возводят гостиницу по проекту Герасимова. Что получится, ясно не до конца, но масштаб захватывает уже в бетоне, по высоте наш современник решил не уступать Росси. А обещанная в проекте офисная махина, кажется, позволит прочувствовать, что наше время не из слабых. Еще немного, и появится новорусский ответ Росси. Зато будет возможность выбрать и понять, что сердцу дороже: Рафаэль, хохлома или палас-отель "Новая Москва". Или просто Росси? А.Л.

|