|

|

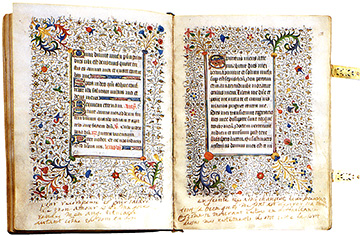

| Часовник Марии Стюарт. Франция. XV век |

Первая русская Публичная библиотека – последнее великое детище Екатерины

Великой – была основана в 1795 году. И подтолкнуло императрицу к ее созданию

не только общение с просветителями, покупка книжных собраний Вольтера и

Дидро, но и экспроприация польской государственной библиотеки, соперничавшей по

объему и качеству фонда с тремя европейскими гигантами – библиотекой Британского музея в Лондоне, Национальной

Французской и Королевской Мюнхенской библиотеками.

Основу знатного трофея составляло личное собрание выдающихся польских просветителей и библиофилов братьев

Залуских. Собрав уникальную коллекцию рукописей и старопечатных изданий, они в 1774 году передали ее государству, и с

1780 года библиотека, став Польской национальной, получала обязательный экземпляр всех печатных произведений

страны. К 1794!му – году подавления варшавского восстания Тадеуша Костюшко – она насчитывала 152 403 тома.

21 ноября Екатерина предписывает Суворову переправить библиотеку в Петербург, а 16 мая 1795 года высочайше

одобряет проект постройки специального здания, готового принять «новые поступления». (В 1930-е годы основная

часть фондов библиотеки Залуских была возвращена польской стороне.)

Библиотеки существовали в России и ранее – монастырские, дворцовые, ведомственные (Академии художеств, Академии наук, Медицинской академии), но Екатерина задумала публичную библиотеку, где «драгоценный умственный капитал был бы доступен всем на пользу общую». Здание по «высочайше апробированному» проекту Егора Соколова, разместившеесяся в лучшем месте Невского проспекта, мыслилось как храм мудрости: там устроили даже обсерваторию, куда Екатерина передала телескоп знаменитого английского астронома Гершеля. В библиотеке Залуских, дотащившейся через полгода на подводах и баржах в столицу, практически отсутствовали книги на русском языке – их было всего восемь. Екатерина озаботилась собранием «всех русских книг» и предписала отправлять отныне в императорскую библиотеку по экземпляру всех издававшихся в империи книг. Во Франции такой закон был принят почти на триста лет раньше Франциском I, но именно Франция может позавидовать русским коллекциям особой, белой завистью. Граф Александр Строганов, что еще в 1766 году подавал Екатерине «Проект об устройстве в Петербурге Публичной библиотеки», в 1800-м возглавил «Публичку» и начал активно формировать фонды. Он убедил Александра I приобрести для библиотеки собрание Петра Дубровского (1754–1816), бывшего чиновника русского посольства в Париже, спасшего в лихолетье французской революции бесценные рукописи из библиотек древнейших монастырей – Сен-Жерменского и Корбийского (V–XIII вв.), документы из

архива Бастилии, что, вероятно, летали на ветру, письма и государственные бумаги почти всех французских королей, начиная с Людовика XI.

|

|

История этой коллекции, при ознакомлении с каталогом которой у французских историков начинает кружиться голова, объясняет,

откуда в «Публичке» взялся часовник (молитвенник) Марии Стюарт, с которым она, по преданию, взошла на эшафот, или роскошно иллюминированные фолианты с пометками королевы Марго и Генриха IV. В XIX веке в Публичную библиотеку были переданы из Эрмитажа

библиотеки Дидро и Вольтера. На основе последней недавно создали международный центр по изучению эпохи Просвещения.

Из древнейших русских книг гордостью «Публички» является Остромирово Евангелие (1057), написанное по заказу новгородского посадника Остромира всего через семьдесят лет после принятия на Руси христианства. Славянская письменность еще в колыбельном возрасте, но

писцы уже способны на шедевры! На белом пергамене сверкают не потускневшие за века краски и накладное золото буквиц, миниатюр. Диакон Григорий был не только изощренным каллиграфом, но и художником-провидцем. Другая знаменитая рукопись из коллекций РНБ – Лаврентьевская (1377) – ценнейший источник русской историографии. Это древний список «Повести временных лет» – «Откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуда русская земля стала есть».

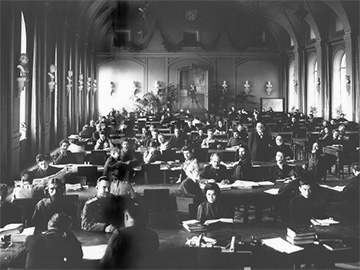

Для богатой коллекции инкунабулов – книг, напечатанных в Европе до 1501 года, – в «Публичке» в 1851 году устроили специальный Кабинет Фауста – стилизованную келью ученого. Расписные крестообразные своды, латинские изречения, статуя Гутенберга, громадные шкафы с «первенцами типографского искусства», книги на пюпитрах, прикованные цепями (чтобы не похитили), – посетитель, попавший в отдел редких книг из обшарпанного общего коридора, обычно на мгновение теряет дар речи. Можно долго рассказывать о драгоценных экземплярах, уникальных источниках, судьбоносных документах, но нежное отношение к Публичной библиотеке сформировано ведь не ими: гордость коллекций на руки-то получить почти невозможно. Однако постоянные читатели ощущают: место намолено. В залах человеческих масштабов, кажется, существует коллективное «остепененное» интеллектуальное поле, здесь много читают и много думают, здесь у каждого были свои открытия и сердце помнит нетерпение, когда, неся стопку книг, предвкушаешь чтение, насколько содержимое разойдется с обещанием каталожной карточки? Конечно, библиотека старая, несовременная, мест не хватает, ждать книг приходится долго, но самый унылый ответ библиографа – «это вам на Московский»: в новом здании – светлом и просторном – пока ничто не греет. Наверное, еще не начитали нужных километров. А.П.

|

| В научных залах. 1890-е гг. |

|