Вдохновение зодчие Новодевичьего монастыря черпали в Московском Кремле. Звонница напоминала колокольню Ивана Великого, Воскресенский собор – Архангельский

|

огда после Великой Отечественной войны стало ясно, что задуманный в 1930-е перенос центра Ленинграда на юг невозможен, встал вопрос о дальнейшей судьбе сильно оторвавшегося от старого города Московского района. Было предложено создать для него новый архитектурный и административный

центр уже не на далекой Московской площади, а ближе к Обводному каналу, так чтобы центральная ось масштабного ансамбля с высотными домами пересекала проспект сразу за «Домом пушнины». В случае осуществления такого замысла мы бы лишились и Новодевичьего монастыря, и его кладбища. Причем наличие там захоронений многих деятелей культуры никого бы не остановило. Еще в 1920-е в городе для особо ценных могил были созданы две резервации – Литераторские мостки и некрополь Александро-Невской лавры – на случай уничтожения старых кладбищ. Туда и перенесли бы останки Некрасова и Тютчева, а место кладбища занял бы парк или парадная площадь. Что же до ансамбля монастыря, то разрушать его начали задолго до войны, удалив все элементы, напоминавшие о церковном назначении построек, и окружив с трех сторон заборами да заводами. И к концу советской власти многие горожане уже успели забыть, что Новодевичий монастырь и кладбище есть не только в Москве.

Тон и полутона

Если бы в 1950-е монастырь сровняли с землей, едва ли кто-то пожалел бы об этом. Архитектура столетней давности мало кому казалась достойной сохранения и изучения. Все знали: с приходом к власти Николая I наступил не только расцвет русской литературы, но и, к несчастью, упадок зодчества, в особенности церковного. Следуя монаршей воле, для православных храмов придумали новый «русско-византийский» стиль. «Все новые церкви дышали натяжкой, лицемерием, анахронизмом, как пятиглавые судки с луковками вместо пробок на псевдовизантийский манер», – так отозвался о нем писатель Александр Герцен.

Придумал этот стиль, правда, совсем другой зодчий, Василий Стасов, еще в 1829 году построивший в далеком Потсдаме именно такую православную церковь (см. стр. 17). Но в столицах луковичные купола, кокошники, пузатые колонки, килевидные арки прочно ассоциировались с Константином Тоном, которого русская интеллигенция невзлюбила так же крепко, как и его венценосного покровителя. Лишь недавно в связи с возведением заново московского храма Христа Спасителя у Тона появились поклонники и апологеты. Есть в его монотонных фасадах с неуклюже нарисованными деталями нечто близкое к теперешним постройкам.

Поиск альтернативы «официальной народности» в церковном зодчестве стал важнейшим сюжетом истории нашей культуры. Неофициальный вариант «русского» стиля существовал задолго до Тона. Первый пример новой «русской готики» образовался в конце XVIII века в Москве у Баженова и Казакова, к нему отчасти близка петербургская Чесменская церковь. Тонкие колонки, изящные арки, затейливые орнаменты – вот его основные черты. Стиль, пришедший на смену, казался полной противоположностью. Луковицы куполов и кокошники, раздутые до непомерной величины, обрели тяжесть и сухость. Вскоре зодчие обращаются к архитектуре своеобразного XVII столетия, и появляется еще один вариант «русского» стиля, потеснивший школу Тона, в том числе и на высочайшем уровне (Спас на Крови).

Забвению «русско-византийского» стиля способствовало знакомство с подлинной средневековой греческой архитектурой – в России, на Балканах, в самой Греции – и, как следствие, попытки более корректно использовать византийские мотивы. События очередной русско-турецкой войны только подхлестнули интерес к истокам православного зодчества. Чуть ли не самое красивое сооружение на территории Новодевичьего монастыря – Казанская церковь – яркий пример такого стиля. Тем более нелепыми казались теперь претензии зодчих николаевской эпохи на какую бы то ни было близость к Византии.

Ну а апогея ненависть к Тону достигла в советское время. В Ленинграде и пригородах взорвали все возведенные по его проекту храмы, кроме одного – скромной и до сих пор не восстановленной церковки на Аптекарском острове. Но кое-где – в Гатчине, Петергофе – сохранились вдохновленные Тоном творения его последователей. Новодевичий монастырь – одно из них. Построен он по проекту Николая Ефимова в 1849–1861 годах.

Дворец-монастырь

Монастырь обнаруживает неожиданную близость совсем не к тем традициям, которые пытались возрождать в XIX веке. Его композиция напоминает о синтезе двух архетипов зодчества – дворца и собора, который происходил в Западной Европе в XVI–XVII веках, а при Петре – грандиозный комплекс именно такого характера, ее далекий предок – испанский Эскориал, монастырь и одновременно резиденция короля. Если прежде в культовом зодчестве доминировала ось запад – восток (вход – алтарь, мирское – сакральное), то теперь основные постройки подобных комплексов разворачивались перпендикулярно ей, как бы выстраиваясь в ряд перед зрителем по схеме парадных дворцовых ансамблей: центральный корпус и с двух сторон галереи и боковые флигели.

|

|

Так, Новодевичий развернут вдоль Московского проспекта, вдоль оси север – юг, образуя П-образную композицию дворцового происхождения.

Вторая особенность «дворцов-монастырей»: совершенно одинаковые малые церкви (нечто немыслимое в Средние века!) подчинены центральному сооружению – собору – и низведены до уровня дворцовых флигелей. Сравните с Петергофским дворцом, где Растрелли дублирует церковь с одной стороны похожим на церковь флигелем с другой. Похоже, заказчик угадал светское происхождение такого плана, от чего не спасали никакие кокошники и золоченые главки, и все последующие дополнения к первоначальному ансамблю были призваны как разусилить перпендикулярную ось. С запада в 1891 году появилась колокольня, а с востока в 1906-м – большая Казанская церковь.

Снесенная звонница Новодевичьего, спроектированная Леонтием Бенуа, напоминала столп (колокольню) Ивана Великого в Московском Кремле, где Тон и его последователи постоянно черпали вдохновение. Например, мотив стилизованной раковины в закомарах Ефимов заимствовал у Архангельского собора. Строили-то Кремль, как известно, иностранцы, для которых овладение русскими церковными традициями было такой же важной и трудной задачей, как для русских архитекторов XIX века.

В Казанской церкви архитектор экспериментирует с византийской и итальянской традициями

Казанская церковь

Однако скорее не в колокольне, а в Казанской церкви Василия Косякова достигнуто единство заимствований и новаций, старого и нового, чужого и своего. Неплохо зная византийские храмы, зодчий не стремился их копировать. Архитекторов рубежа веков смущала скромность экстерьера византийских церквей, где все богатство и роскошь отделки оказывались внутри, а наружу храм был обращен практически изнанкой, голой конструкцией. Когда-то так строили и на Западе, и на Руси, но уже задолго до XIX века подобное небрежение внешним видом здания казалось чем-то нелепым. Так, для своего самого крупного творения – Морского собора в Кронштадте – Косяков избрал все тот же византийский стиль, но стены украсил на манер памятников владимиро-суздальского зодчества XII века, что породило довольно спорный эффект. С Казанской церквью он поступает гораздо находчивее. Поскольку традиционное русское пятиглавие Византии несвойственно, угловые купола зодчий сильно понижает – как бы прячет. А в интерьере подражает знаменитому памятнику средневекового зодчества – восьмигранной церкви Сан-Витале в итальянской Равенне (VI в.), что придает храму исключительную пространственную сложность. Правда, восьмигранное начало в Казанской церкви подчинено квадрату внешних очертаний и довлеющему внутри кругу

огромного купола.

Так после долгих экспериментов с традицией к началу XX века знаний о ней накопилось уже столько, что и зодчие отнюдь не первого ряда, подобные Косякову, могли искусно применять ее, творить с помощью средневековых приемов новую, обращенную – как тогда казалось – в будущее архитектуру. Вот только жить ей оставалось лишь несколько лет. Если за рубежом церковное зодчество в ХХ веке играло не первостепенную, но все же значительную роль в развитии как консервативных течений, так и авангарда, то в Советском Союзе церкви долго воспринимали лишь как потенциальные стройплощадки или – в годы разрухи – как склады стройматериалов.

Казанскую церковь – один из самых удачных памятников церковного зодчества начала XX века – даже не успели украсить и освятили только в 1920-е годы, а вскоре закрыли и лишь чудом не снесли. Но когда смотришь, как толково храм недавно привели в порядок, надежды на продолжение предреволюционных исканий в сфере средневековой культуры уже не кажутся безосновательными. Как в безрадостной пустыне городских предместий за Обводным Новодевичий монастырь возвращает себе функцию культурного центра, так, быть может, и в нынешней творческой неразберихе произведения, подобные Казанской церкви, начатой до революции, а законченной лишь недавно, послужат неким ориентиром. Иван Саблин

|

|

|

|

|

Образцы

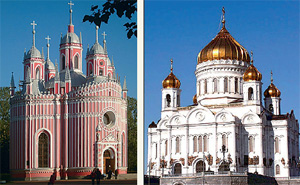

Чесменская церковь. 1777–1780;

архитектор Юрий Фельтен (слева)

Храм Христа Спасителя в Москве. 1838–1882;

архитектор Константин Тон (справа)

Церковь Александра Невского в Потсдаме. 1826–1829; архитектор Василий Стасов (слева)

Спас на Крови. 1883–1907;

архитектор Альфред Парланд (справа)

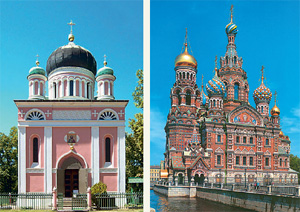

Морской собор в Кронштадте. 1913;

архитектор Василий Косяков

|