Московский проспект

Московским стал не так давно. Проспектом – с 1800 года, когда этот участок Царскосельской дороги довели до состояния проспекта. В 1878 году в память «достославного перехода в суровое зимнее время русских войск через Балканский хребет» Царскосельский был переименован в Забалканский. В октябре 1918 года на волне революционного обновления топонимики, когда была изменена чуть ли не половина городских названий, проспект стал Международным. После войны носил имя Сталина, но недолго. После развенчания культа личности в 1956 году стал Московским.

№ 96

Школа № 374, 1937. Крупное достижение инженерной мысли 1930-х, когда одновременно с поворотом к классике советские зодчие были озабочены поиском способов удешевления и ускорения строительства. Именно тогда появились первые крупноблочные дома, такие как эта школа, построенная всего за четыре недели. И ведь до сих пор не развалилась! Ее проектировщик Сергей Васильковский всю жизнь стремился быть скорее конструктором, нежели художником. Вот и здесь о формальных достоинствах речи не идет, здание скучное и мрачное. Иное дело – технические новшества, прочность и польза.

Этажи «Союзпушнины» занимают множество контор, но зал аукционов работает по прямому назначению

№ 98

«Дом пушнины», 1937–1938. В отличие от бетонной школы этот дворец мягкого золота (эвфемизм советского времени) построен из кирпича и с явной претензией на монументальность. Портал так просто из итальянского барокко! А вот цвет – такой же безрадостно серый. Ничего не поделаешь, таков стиль эпохи. Проектировал здание москвич Даниил Фридман, отсюда критическое отношение к нему в предвоенном Ленинграде: уж лучше бы то же самое (вроде Театра имени Ленинского комсомола, нынешний «Балтийский дом») построил кто-то из своих.

Свято-Введенская часовня напоминает бывший школьный храм

№ 104

1889, архитектор Владимир Курзанов. Трудно узнать в пятиэтажном здании невыраженного предназначения бывшую образцовую церковно-учительскую школу, любимое детище обер-прокурора Синода Константина Победоносцева. Здесь девочек из провинции готовили в учительницы приходских школ. В течение пяти лет они помимо общеобразовательных предметов изучали церковное пение, иконопись и рукоделие. Хор школы из ста тридцати воспитанниц славился по всей столице.

Попечитель школы Константин Победоносцев

|

Открытая в 1889 году в память 900-летия крещения Руси школа была названа Свято-Владимирской. Попечители школы

Победоносцев, «духовный пастырь монархической России» (по словам Витте), и его жена на примере образцового «педучилища» пропагандировали ценности православного просвещения. Екатерина Александровна в течение многих лет лично отбирала учительниц, ежедневно присутствовала на уроках, вникала во все дела воспитанниц. Победоносцев и похоронен, согласно его завещанию, в саду у школьного храма.

|

| | |

В 1918 году школа была закрыта, в здание въехал комиссариат здравоохранения, а вскоре здесь разместили больницу. В 1932-м здание лишилось нарядной шатровой колокольни и было надстроено тремя этажами. Сейчас в в здании размещается Православный центр, а в двух отремонтированных корпусах – городская станция переливания крови.

Благолепие церковной школы с трудом угадывается в перестроенном больничном здании

№ 106

Еще одно серое здание на проспекте. Вместе с «Домом пушнины» оно словно бы заключает Новодевичий монастырь в раму. В 1930-е годы, когда планировалось перенести центр города на создаваемую гигантскую Московскую площадь, проспект начали оформлять эффектными монументальными зданиями. Однако в этой части магистрали царит изрядный хаос: дома не согласуются между собой по стилю, а послевоенные планы создать здесь новый районный центр ни к чему не привели. Стилевая несогласованность отдельных зданий – проблема многих районов, застраивавшихся в то время. Вроде бы один и тот же неоклассицизм, но до чего непохоже порой! Автор дома Евгений Катонин следовал той упрощенной версии классического ордера, которую демонстрирует здание немецкого посольства на Исаакиевской площади, возведенное накануне революции, но ставшее необычайно популярным у нас именно в конце 1930-х. Боковой фасад Фрунзенского универмага, построенного тем же архитектором, украшен похожими полуколоннами. Только там колоннада выгнута, а здесь вогнута.

№ 108

1895–1899, архитектор Петр Гилев. Здание бывшей Чубыкинской богадельни сегодня занимает военкомат Московского района. Такому «богоугодному» заведению вряд ли завещал бы свой капитал богатый купец-старообрядец из Царского Села Петр Чубыкин. Он был прихожанином белокриницкой общины, храм которой располагался на Громовском кладбище.

Бывшую богадельню сегодня занимают художественная школа и военкомат

Разоренное, со взорванной церковью, оно и сегодня сохраняется по другую сторону Московского проспекта, в самом конце Ташкентской улицы. По завещанию Чубыкина к 1899 году на Забалканском проспекте построили богадельню на семьдесят человек, но долго не могли открыть ее из-за споров, какой храм должен быть внутри. Синод настаивал на православной церкви, душеприказчики – на старообрядческой. Последние победили лишь в 1905 году, когда Николай II уравнял православных верующих и «иноверцев» в правах. Сегодня по соседству с военкоматом работает школа искусств Московского района.

Черниговская улица

В XVIII веке улица, включавшая в себя и современную Боровую, звалась Песчаной дорогой – из-за характера местности, которую пересекала. В 1858 году обособившемуся участку за железной дорогой присвоили название Черниговская: все близлежащие улицы были поименованы по городам России (Киев-

ская, Смоленская, Лубенская).

На территории Ветеринарной академии можно встретить табунок пони

№ 5

1892, архитектор Егор Винтергальтер. Здание благотворительных учреждений Ремесленного общества с 1919 года занимает Ветеринарный институт (ныне Ветеринарная академия). Дворовые корпуса, построенные в советское время, с архитектурной точки зрения курьезны. Зодчий неизвестен, точное время постройки тоже, главное – непонятно, что автор хотел этим сказать. Крайне упрощенный классицизм, нечто вроде скотного двора в провинциальной усадьбе?

Завод льда сейчас принадлежит Хладокомбинату № 1

№ 15

1912, архитектор Исидор Квиль. Завод льда Акционерного общества товарных складов. Подобно элеваторам, пакгаузам или же иным заводским строениям, где художественная составляющая зачастую не играет никакой роли, здания холодильников при высочайшем качестве строительства, характерном для всего так называемого кирпичного стиля, не лишены определенной привлекательности и мощи.

|

| | |

Дом правления Акционерного общества товарных складов эффектно смотрелся на фоне самих складов

№ 13

Это творение малоизвестного архитектора Ивана Экскузовича – жилой дом Акционерного общества товарных складов – относится к первой волне активного освоения городских окраин, когда в похожем стиле могли застраивать целые улицы. Но в данном случае ограничились одним домом, словно бы

занесенным сюда с Петроградской стороны. Одинокий старый дом среди унылой окружающей застройки кажется почти шедевром зодчества.

Заозерная улица

Напрасно мы стали бы искать на карте озера в этой части города. Бывшая Лубенская улица была переименована в Заозерную в 1940 году «по сопке Заозерной в честь победных боев советских войск с японскими частями у озера Хасан в 1938 году». Тогда же часть параллельной Новой улицы была названа в честь Героя Советского Союза артиллериста В. Булавского, погибшего в боях с финскими войсками. Проезд исчез в недрах складских территорий, но на него иногда ссылаются дорожные указатели.

№ 2

1866, 1881; архитектор Егор Цолликофер. Бывший водочный завод «Келлер и Ко». Владимир Михневич в своем справочнике «Петербург на ладони» за 1874 год среди самых известных водочных производств называет два завода-соседа: «завод Шриттера по Обводному каналу, 94. Водки, наливки, ликеры. Производство до 300 тысяч ведер, завод основан в 1833 году» и «завод Келлер А. и К., по Обводному каналу, 96. Вырабатывает продукции на сумму до

2 миллионов рублей». В 1917 году оба завода были разграблены победившими солдатами и рабочими.

№ 20

1904, архитектор Владимир Кондратьев. С удивлением встречаешь среди промышленных корпусов редкие жилые дома. Дом-коммуна «Порт-Артур» был построен Владимиром Кондратьевым, активно проектировавшим благоустроенные дома для рабочих и благотворительные учреждения. Назван в память героев Русско-японской войны.

№ 22

Скромный жилмассив на углу Киевской улицы – памятник эпохи конструктивизма. Вот только кем и когда он построен, никто не знает и, как в иных похожих случаях, никогда уже не узнает. Жить этим корпусам, по всей видимости, осталось недолго.

Жилмассив на Заозерной: аскетичный и анонимный

Рыбинская улица

Первоначальное название «Сукин переулок», известное с 1791 года, происходило от фамилии землевладельца – действительного статского советника Якова Сукина. Жители звали ее также Огородной улицей.

В 1902 году городская управа направила на рассмотрение в городскую Думу следующее заключение: «Признавая, что Сукин переулок по неблагозвучию названия подлежит Восьмигранные башни с круговыми балкончиками, которые можно встретить на крышах высоких домов в центре города, явно устраивались в соответствии с каким-то оборонным планом. В народе их называют «смотровыми вышками» и «пулеметными гнездами» переименованию, а имея десятисаженную ширину может быть признан улицей, Управа полагает присвоить ему название “Рыбинская улица” ввиду прохождения в этом месте рельсового пути Виндаво-Рыбинской дороги».

Частная Московско-Виндаво-Рыбинская железная дорога была в начале ХХ века заслуженно знаменита. Она связывала внутренние регионы России с незамерзающим портом на Балтике Виндавой (ныне Вентспилс), обеспечивая экспорт хлеба, льна, леса. В 1918 году дорога со всеми вокзалами, мостами, железнодорожными мастерскими, складами была национализирована и растворилась в составе Октябрьской, Северной и Прибалтийской железных дорог. Теперь и не вспоминают, что московский Рижский вокзал ранее назывался Виндавским, а наша Витебская линия была частной.

|

| | |

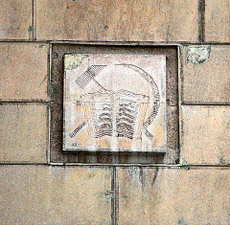

Внимание к деталям

Серп и молот встречаются на Московском проспекте в бесчисленных вариациях и комбинациях: с книгой – на фасаде школы, с колесом – на здании ПТУ

Восьмигранные башни с круговыми балкончиками, которые можно встретить на крышах высоких домов в центре города, явно устраивались в соответствии с каким-то оборонным планом. В народе их называют «смотровыми вышками» и «пулеметными гнездами»

|