|

огда в послевоенные годы в Советском Союзе развернулась борьба с космополитизмом, оказалось, что все, кто когда-либо что-либо здесь строил, вне зависимости от происхождения, вероисповедания, подданства или языка, – выдающиеся мастера русского искусства, сформированные местным климатом, почвой и высокой ремесленной культурой. Новую интерпретацию получило и творчество придворного зодчего Елизаветы Петровны. Граф Франческо Бартоломео де Растрелли (1700–1771) бесповоротно стал Варфоломеем Варфоломеевичем. Что ж, его образ от этого едва ли исказился – не в пример многим другим насильственно «русифицированным» мастерам. Никто и не сомневался, что самый популярный у нас зодчий – русский до мозга костей, а его основные постройки – воплощение отечественного идеала и пышности, и духовного богатства. К тому же и в Россию он попал всего пятнадцати лет от роду, а затем имел возможность в Москве и Киеве познать все своеобразие допетровской культуры, как считают, свободно говорил по-русски и служил императрице, также позиционировавшей себя – после десятилетнего засилья немцев – как защитницу национальных традиций. В архитектуре это означало возвращение к пятиглавию и отказ от североевропейских башен со шпилями. Смольный монастырь стал кульминацией такой культурной политики.

Елизавета I, императрица и самодержица. Офорт Евграфа Чемесова по оригиналу Пьетро Ротари. 1761 год

|

Центр на отшибе

Важнее архитектурного образа выбор места для постройки, ведь речь шла о формировании нового городского центра. Монументальный синтез собора и дворца должен был преобразить глухую окраину. Своим положением он символически протягивал руку крепости старой – поверженному Ниеншанцу на другом берегу Невы – и новой – Петропавловской, напоминая о временах далеких (когда здесь выходил к Неве новгородский тракт) и близких, петровских (Смоляной двор). Если вспомнить, как буквально блуждал по островам в первые годы существования Петербурга его центр, не удивит и это новое перемещение – на восток, в район, называвшийся тогда Московской стороной, освоение которого начиналось еще при Петре, провидчески именно сюда поселившем семью Растрелли. Говорят, Елизавете был нужен – помимо гипотетического отречения с уходом в монастырь – ближний объект паломнических прогулок, когда в течение многих дней царица пешком преодолевала путь до какой-нибудь святыни – кусочками по нескольку метров. Новый маршрут мог пройти по Дворцовой и Воскресенской (ставшей затем Шпалерной улицей) набережным.

«Инаугурация» нового центра состоялась с большим опозданием – в 1917 году, когда Смольный стал средоточием власти. Но, несмотря на активную расчистку в 1970-е прилегающих к нему кварталов, никто так и не рискнул перенести на образовавшиеся просторы улицы с подходящим названием – Пролетарской Диктатуры – праздничные парады и демонстрации. Народ продолжал митинговать в старом центре, под стенами бывшего дворца. Зато минимум общественного транспорта усилил сакральный характер этой части города: сюда, вслед за царицей, надлежит приходить, не приезжать. Так в Петербурге образовалось градостроительное двоевластие, сохранившееся до наших дней: парламент – на западе, губернатор – на востоке. Забавно, что как в Кремле атеистическая власть превосходно чувствовала себя среди православных соборов, так и Ленинградом управляли почти что из монастырских келий. Ведь знаменитый институт благородных девиц формировался как своего рода светский аналог монастыря с послушницами. Монастырь он постепенно вытеснил, причем и последние монахини не дожили до освящения собора! Смерть Елизаветы и отставка Растрелли задержали возведение ансамбля, оставшегося незавершенным. При этом (как и в случае со второй колоннадой Казанского собора) можно спорить, что лучше: как хотела заказчица или как распорядилась судьба. Конечно, планировавшаяся 140-метровая русская башня с луковкой вместо шпиля – как в Кремле, где главную колокольню тоже когда-то строил зодчий-итальянец (Алевиз Фрязин), – сделала бы ансамбль заметнее, но и закрыла бы фасад собора, подчинила бы себе весь комплекс, придавив его. А так вертикаль храма эффектно спорит с горизонталью перспективы, созданной, правда, в советское время, но вполне барочной. Только к 70-м годам прошлого века здесь образовалась просторная эспланада, связавшая площадь Растрелли с памятником Феликсу Дзержинскому.

|

|

По всей видимости, Растрелли любил компактные, замкнутые ансамбли. Пространственные эксперименты и осевые композиции в его творчестве редкость, ансамбли в Петергофе и Царском Селе уже до него были открыты в бесконечность, но, по крайней мере, в Екатерининском дворце зодчий все же сумел создать большой замкнутый двор. Те, кто раскрыл в советское время перспективу на Смольный монастырь, посмели быть «барочнее» мастера XVIII века, те же, кто сегодня закрыл его творение со стороны Невы, сами того не подозревая, оказываются ближе к идеям архитектора.

Барокко как ругательство

Думаю, Растрелли немало бы удивился, узнав, что с его творениями навеки срослось это странное слово «барокко». Скорее всего, он его вообще не употреблял, хотя мог быть осведомлен, что в языке интеллектуалов эпохи Просвещения это страшное ругательство. Тем не менее в отличие от «просвещенных» Франции и Англии в нашей стране барокко (или то, что позднее назовут этим словом) никогда не вызывало отторжения. Оно появлялось в России волнами, как чудесная комета, уходило с тем, чтобы через определенный промежуток времени ненадолго вернуться. Сначала при Петре I в творчестве Николо Микетти, затем в начале правления Екатерины II у Антонио Ринальди, еще раз при Павле (Виченцо Бренна) и, наконец, уже в совершенно иных условиях у ученика Бренны – Карло Росси. А после Росси барочных зодчих не было уже нигде.

Между этими явлениями высокого стиля в России имел место тот его провинциальный вариант, который получил распространение на периферии европейской культуры: в Испании, Южной Италии, Бельгии. Для него характерно повышенное внимание к плоскости – богато украшенной, даже перегруженной деталями, не способными, однако, сложиться в пространственное целое. Детали эти порой довольно неуклюжие – достаточно взглянуть на фасады Строгановского дворца, где они грубо наскакивают друг на друга. Вспомним распространенное у нас объяснение барокко словом «вычурный», которое едва ли подойдет к произведениям Ринальди – зодчего, не случайно исключенного отечественными искусствоведами из барокко, а на самом деле просто далекого от его русского варианта. Достаточно сравнить Зимний и Мраморный дворцы, чтобы почувствовать дистанцию, отделяющую стиль Растрелли от интернационального барокко, рожденного в Риме и в очередной раз завезенного в Россию в 1760-е годы.

О влияниях на Растрелли

Могут возразить: Растрелли ведь тоже итальянец. Правда, родился он в Париже, очень рано приехал (через Берлин) в Петербург, и хотя, по всей видимости, куда-то отлучался в 1720-е, предположения относительно его итальянской поездки ничем не подтверждены. Но весомее любых документов то, что в постройках Растрелли нет ничего итальянского! Иное дело – немецкие мотивы. Помимо посещения Берлина можно вспомнить о его визитах в остзейские владения экс-фаворита Анны Иоанновны герцога Бирона, одного из клиентов зодчего, к которому он окончательно переселится на старости лет. Впрочем, даже этими контактами с немецкой культурой не объяснить появления в творчестве зодчего самого барочного произведения – парадной лестницы Зимнего дворца, исключительно близкой не к берлинским, но к южногерманским образцам. Кто знает, может, в молодости Растрелли посетил именно Франконию с ее грандиозными монастырями и резиденциями католических архиепископов, а вовсе не свою историческую родину. Так или иначе, но в архитектуре Смольного монастыря немецкие мотивы также сведены к минимуму, а близость к русскому XVII веку, напротив, очевидна – например, к строгому каре Донского монастыря в Москве. Однако если уж искать зарубежные аналоги, почему бы не вспомнить о другом явлении истории искусства, идеально подходившем монастырям и соборам, – о готике! Ведь имитирующие пятиглавие четыре колокольни, собранные вокруг купола, странным образом напоминают готические пинакли – декоративные башенки, венчающие контрфорсы готических соборов. У Растрелли их постановка по диагонали за счет поворота на 45° близка к построениям средневековых зодчих. Причем такой мотив у архитектора не единичен, похоже решена Андреевская церковь в Киеве. И если не сводить готику к одним лишь островерхим шпилям и стрельчатым аркам, то такое обращение к средневековой культуре не покажется чем-то невозможным. Не принимая авангардной природы современного ему позднего барокко, зодчий сумел привлечь мотивы другого, казалось бы, навсегда ушедшего в прошлое стиля. И такой здравый консерватизм, как и любовь к немного грубоватой роскоши, – важнейшие черты творчества Растрелли, в самом деле очень русские. Именно они вознесли его в 1949 году в глазах ревнителей национального в искусстве выше Василия Баженова с Адрианом Захаровым, по своим воззрениям и творениям настоящих космополитов.

|

|

|

|

|

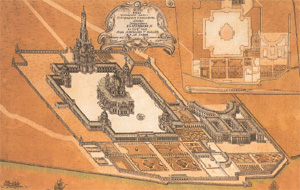

Перспективный вид и план Смольного монастыря.

Семен Берников. 1778 год

Лестница бывшего аббатства в Эбрахе (Германия), ныне тюрьмы для малолетних преступников.

Иорданская лестница Зимнего дворца

Башни собора Нотр-Дам в Лане (Франция) – пример диагональной постановки угловых объемов

|