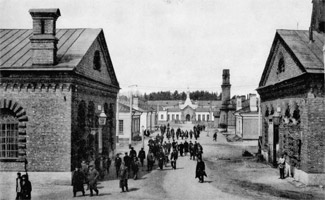

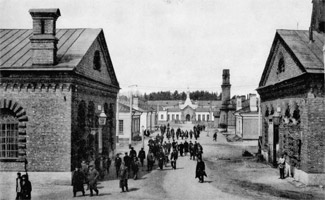

Группа высшего офицерского состава перед зданием завода. 1900-е годы. Фото Карла Буллы

оздание в 1720-х годах военного производства на только что отвоеванной территории должно было избавить Петра I от необходимости доставлять оружие из Тулы. Сейчас может показаться странным, что район Сестрорецка был выбран как удобное место для металлургического производства, но тогда решающими факторами оказались возможность сделать удобную запруду на полноводной Сестре и могучие нетронутые леса вокруг. Мастерские работали на энергии падающей воды, лес шел на уголь, необходимый для доменных печей. В 1735-м поблизости даже нашли железную руду – на руднике Дыбун (нынешние Дибуны) на Черной речке организовали чугунолитейные заводы. Однако, несмотря на передовую техническую

оснащенность и интернациональную бригаду «топ-менеджеров», привлеченных Петром, сестрорецкая винтовка обходилась казне на тридцать

процентов дороже, нежели тульская. Завод располагался в глухих местах, рабочих надо было кормить, руду первое время доставляли из Сибири и с Урала на баржах, а зимой на санях. Когда же Екатерина II одарила фаворитов (Григория Орлова Лахтой, а Григория Потемкина – Осиновой Рощей), завод лишился и необходимых ему казенных лесов, и чернореченских заводов. Вся история завода – бесконечные взлеты и спады производства. Есть война – есть военный заказ, сестроречане делают фузеи, мушкетоны, порох, ружья. Нет – перебиваются мирными заказами. Куют перила для набережных Екатерининского канала и Фонтанки, изготавливают огромные часы для Петропавловского собора, в январе 1755-го – «папинову машину», своего рода автоклав, необходимый Ломоносову для химических опытов. Для Монетного двора в Сестрорецке переливали пушки на медные копейки и рубли, для Александро-Невского монастыря ковали и чеканили из серебра раку для мощей Александра Невского.

Краснокирпичные цеха завода будут

реконструированы под элитное жилье

Но даже нерегулярные военные заказы позволяли совершенствовать ружейное производство. Золотым веком стал период, когда начальником Сестрорецкого оружейного завода в 1894 году был назначен изобретатель многозарядной русской винтовки Сергей Иванович Мосин. Его знаменитая трехлинейка, получившая на Всемирной выставке в Париже в 1900 году Гран-при, была на вооружении русской армии с 1902 года до Второй мировой. Мосин оказался не только талантливым конструктором, но и проницательным руководителем. Он создал на заводе кадровый запас – открыл ремесленную школу для детей оружейников, вырастил творческое КБ, где совершенствовались винтовки Федорова, Токарева, Росщепея, поступившие потом в производство, а Дегтярев начал разработку автоматического карабина. В память об этих конструкторах названы улицы Сестрорецка. Однако в советское время за-вод носил имя не Мосина, а большевика Семена Воскова, председателя заводского комитета, со зданного в мае 1917-го. Даже в Петербурге одна из улиц на Петроградской стороне до сих пор носит его имя, что неудивительно: именно он в

канун революции вооружил красные отряды. Заводской комитет выдавал оружие по ордерам из Смольного.

В 1922 году завод прекращает выпуск винтовок и отныне делает мерительный, металлорежущий, слесарно-монтажный инструмент. В реальности же в разные годы на нем производилось буквально все: от ножей и вилок до железнодорожных вагонов, от сверл и фрез до машины для интегрирования дифференциальных уравнений, созданной по заказу Академии наук. В 1991 году завод акционировался, и сейчас ЗАО «СИЗ Пром» продолжает выпускать сестрорецкий инструмент.

В глубине внутреннего двора видны

старинные заводские корпуса XVIII века

|

|

«Кирпичный стиль»

Когда в начале XX века деятели художественного объединения «Мир искусства» открывали красоту Санкт-Петербурга, им нужен был образ

врага. На роль такового выбрали заводы в «кирпичном стиле». Вот оно, средоточие пороков эпохи капитализма: дымящие трубы и закопченные цеха. Однако традиция обнажать кирпичную кладку уходит в глубь веков, в России так строили уже в XVII веке. При этом петербургский «кирпичный стиль» имеет европейское происхождение – он родом из Германии, не случайно в России среди его сторонников было так много этнических немцев. Оставлять кирпичные стены неоштукатуренными, более того, творить из кирпичиков затейливые орнаменты начали в эпоху Средневековья, позднее возник термин «кирпичная готика». С северо-востока Германии этот стиль распространился на весь Балтийский регион, следы его влияния можно отыскать и в Скандинавии, и в Нидерландах. В XIX столетии немецкие зодчие в числе первых – и именно на волне увлечения Средневековьем – вспомнили о красоте кирпичной кладки. Но помимо романтиков «кирпичный стиль» приняли и сторонники функционального подхода, «правды материала». Тогда кроме ратуш и кирх из кирпича стали строить еще и заводы.

Сверла Сестрорецкого завода славятся до сих пор

Через фабричную архитектуру этот стиль проник и в Петербург. Постепенно здесь возникли целые краснокирпичные районы: неповторимая

панорама Выборгской стороны или же бесконечная стена «Красного треугольника». А погубили его, как ни странно, конструктивисты: сначала они презрели кирпичные орнаменты, а затем стали прятать кирпичную кладку под штукатуркой, имитируя более «достойный» материал – железобетон.

Но физически уничтожить краснокирпичное наследие стало возможно лишь теперь. Надо только слепо следовать трем принципам современной строительной практики: 1) заводы менее выгодны, чем жилье, 2) участок земли представляет большую ценность, нежели что-либо когда-либо на нем построенное, 3) строительство на месте снесенных старых зданий дешевле их реконструкции.

В Тампере водопад и производственные корпуса закрытого завода остаются главной осью города

Нарушить эти принципы намерена компания Sestra River, отважно решившая реконструировать Сестрорецкий завод, являющийся центральным ансамблем города. И в этом она уловила западный тренд. Сворачивание промышленности в больших городах – явление объективное и неизбежное. Но зарубежная практика знает немало случаев удачного превращения бывших заводских корпусов в жилые дома, клубы, музеи. Территориально ближайший к Сестрорецку пример – финский Тампере, где переоборудованные в 1990-е здания закрытого завода Финлейсона сохранили функцию архитектурного стержня города. Вокруг водопада – а завод, так же как Сестрорецк, построен на плотине – разбили парк, старинный механизм шлюза смотрится теперь какойто авангардистской скульптурой, а кирпичные корпуса, поднимающиеся прямо из воды, напоминают старинную

фортецию.

Сестрорецкий завод расположен, правда, в овраге, да и его строения, возведенные малоизвестным зодчим Гемельманом, не шедевры (еще в 1980-е путеводитель отзывался о них пренебрежительно, противопоставляя им творения XVIII века, сохранившиеся в глубине завода). Но, быть может, рискованный опыт по превращению завода в дорогое жилье уместно ставить именно на таком памятнике. Никита Данилов

|

|

|

|

|

Госприемка

Из указа Петра I: «Повелеваю хозяина оружейной фабрики Корнилу Белоглаза бить кнутом и сослать на работу в монастырь, понеже он, подлец, осмелится войску государеву продавать негодные пищали и фузеи. Буде заминка в войске приключится, особенно при сражении, по недогляду дьяков, бить оных кнутами нещадно по оголенному месту. Хозяину – 25 кнутов и пени по червонцу за ружье. Старшего алдермана – бить до бесчувствия. Старшего дьяка – отдать в унтер-офицеры. Дьяка – отдать в писаря. Подьячего – лишить воскресной чарки сроком на год».

Винтовка Мосина

Кольт, Наган, Маузер, Калашников – уже не столько имена конструкторов, сколько марки изобретенного ими оружия. Однако многозарядную винтовку Сергея Мосина приняли к производству безымянной – как «трехлинейную винтовку образца 1891 года». Это была явная несправедливость, но исправили ее спустя много лет после смерти Мосина, в 1924 году. К тому времени трехлинейками была вооружена не только Красная армия, но и войска Финляндии, купившей у Австрии трофейные винтовки с полей Первой мировой. Возможно, снайперы-«кукушки», бич Зимней войны, отстреливали красноармейцев из винтовок сестрорецкого производства.

|