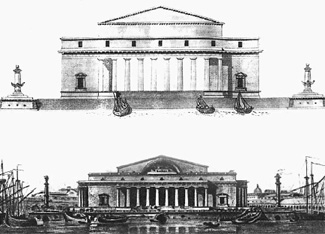

Французский художник Мишель-Франсуа Дамам-Дамартре строящуюся биржу рисовал не с натуры, а с проекта. Поэтому колонны венчают еще не треножники, а шары. 1812 год

библиотеке Академии художеств хранится необычный альбом. В нем собраны проекты студентов парижской Академии художеств, в разное время удостоенных Римской премии – королевского гранта, позволявшего несколько лет после окончания обучения безбедно существовать в Вечном городе, изучая там древности. Само по себе это издание не раритет, но есть в нем одна интрига. На черно-белых гравюрах дорисованы акварелью холмы, деревья и облака. Кто автор рисунков, превративших серьезное издание не то в детскую книжку-раскраску, не то в дамский альбом, до сих пор неизвестно, но в разрисовывании чужих проектов был ранее замечен только один зодчий, подвизавшийся на российской земле, – Тома де Томон. Возможно, и этот альбом – его творение. Когда в конце XVIII века француз Жан-Франсуа Тома прибыл в Россию, он привез с собой несколько чужих проектов. Добавив к ним курьезные детали, он аккуратно заменял авторскую подпись собственной. Ну что ж, типичный заезжий авантюрист, каких в ту пору было немало. К простонародной фамилии Тома прибавил дворянское де Томон, объявил себя швейцарским

гражданином, ну и, конечно, архитектором, хотя никакого специального образования не имел. Помогли те самые чужие проекты. К одному из

них мошенник подрисовал колоннаду в духе собора Святого Петра и панораму петербургского центра – получился конкурсный проект Казанского собора. В тот раз удача улыбнулась Воронихину, но и французику ждать пришлось недолго. Через несколько лет один из присвоенных им проектов он осуществил в еще более престижном месте – на cтрелке Васильевского острова.

Факт подлога обнаружили столетие спустя, когда всерьез начали изучать архитектуру классицизма в России. Пытаясь спасти репутацию строителя Биржи, один из пионеров отечественного искусствознания Игорь Грабарь осторожно предположил, что «это не было большим исключением в эпоху, когда… не останавливались ни перед чем». Однако нелегко представить себе Андреяна Захарова или Карло Росси подделывающими авторские подписи! Что уж говорить о Джакомо Кваренги, имевшем все основания ненавидеть выскочку Томона: почти оконченную биржу по проекту Кваренги снесли, дабы освободить место для более современного здания. Конечно, не Томону проиграл тогда один из величайших мастеров архитектуры, но

всей французской культуре, точнее, новейшим ее течениям.

Французы в Петербурге

Жаль, что эти новейшие идеи занес в Россию всего лишь Томон. Не везло нам с французскими архитекторами! Сначала Екатерина II была оскорблена Шарлем-Луи Клериссо, который прислал ей зачем-то проект гигантского дворца – вместо скромного павильона «в новом вкусе», о котором просила императрица. Косвенным образом гнев ее распространился и на талантливейшего Жана Батиста Валлен-Деламота, вынужденного вскоре покинуть страну, и на прочих потенциальных зодчих из Франции, которых не было здесь до самой смерти Екатерины.

Ситуация не изменилась и при Павле I. Будущий император незадолго до Французской революции посетил Париж, где встретился с гениальным зодчим Клодом Никола Леду, подарившим князю Северному свои проекты. Вот только интереса к ним Павел не проявил. Леду, отправленный революцией в тюрьму, посвятил свой безумный трактат русскому царю, всерьез подумывая о возможности перебраться в Россию. Как ни печально, но вместо него сюда приехал Томон. Потом появится еще и столь же сомнительный Огюст Монферран, будущий автор Исаакиевского собора, очаровавший Александра I тем, что сочетал познания в области архитектуры и французское происхождение. Итак, в начале XIX века французская архитектура, с которой тесно связаны многие русские зодчие (Захаров, Воронихин, Стасов), одержала победу над итальянской. Символ этой победы – cтрелка, задуманная Томоном как ловкая компиляция модных в ту пору идей. Попробуем их отыскать, отследив дальних родственников и

предков этого ансамбля.

Преемственность проекта биржи Пьера Бернара и первого варианта биржи Тома де Томона очевидна

Колонны

В конце XVIII века парижская Академия художеств дважды предлагала соискателям Римской премии тему «Приморская биржа». В обоих случаях получились проекты, удивительно похожие на ансамбль, который будет построен в Петербурге. В центре – здание типа греческого храма, по бокам – колонны-маяки. Вот только в самой Франции ничего подобного так и не построили. Эту схему рассматривали как чисто ученическое задание, «бумажную архитектуру», не предполагающую осуществления. Какие маяки посреди реки, хотя бы и в приморском городе?! Да и на морском берегу зачем их два? Думаете, дело в симметрии, без культа которой академическое преподавание немыслимо? Но кому, скажем, нужны две или четыре колокольни? Или почему бы не расположить маяк по центру? Появление двух колонн имеет более глубокий смысл. Существует немало зданий, которые украшены двумя колоннами, не несущими тяжести перекрытий, но фланкирующими вход в здание. В Париже такая пара колонн украшает бывший въезд в город у Тронной заставы (теперь площадь Нации), их автор – тот самый Леду. Парижские колонны без ростров, зато в их основании есть такие же тяжелые каменные сандрики, словно бы разорванные гипертрофированно большим замковым камнем, каковые можно обнаружить у Томона.

Тронная застава в Париже. Архитектор Клод Никола Леду

В Петербурге наряду с одиноким Александрийским столпом есть свои парные колонны – в начале Конногвардейского бульвара. Вообще же традиция ставить колонну в центре площади не такая уж и древняя. В Древнем Египте, к примеру, обелиски ставились по бокам от входа в храм. Словно бы вспомнив об этом, скульптор и архитектор итальянского барокко Джанлоренцо Бернини хотел перевезти к какой-нибудь церкви две античные колонны – Траяна и Антонина Пия. Этот замысел удалось осуществить его ученику, великому мастеру австрийского барокко Иоганну Фишеру фон Эрлаху, построившему в Вене грандиозную церковь Святого Карла, частью фасада которой стали две колонны римского типа. Неужели только любовью к симметрии можно объяснить такое странное решение – или, быть может, знанием, что когда-то именно две колонны украшали сооружение, о котором Бернини и Фишер хотели напомнить своим современникам? Это здание – легендарный ветхозаветный храм, построенный Соломоном в Иерусалиме, как гласит Писание, по прямому указанию свыше, символический прообраз всех последующих храмов христианской традиции. От того здания почти ничего не осталось – ни изображений, ни внятного описания.

|

|

В Библии содержится только указание на важную деталь: по обе стороны от входа были воздвигнуты два невысоких столба из меди, украшенные изображением цветов и фруктов и названные по-еврейски Яхин и Боаз, – два атрибута Господа, постоянство и сила. В последующие времена все, кто проявлял интерес к первому храму (от иезуитов, искавших альтернативу языческой античности, до масонов), могли опираться только на эту информацию. В многочисленных реконструкциях здания, созданных в XVI–XVIII веках, можно найти этот мотив двух столбов.

Церковь Святого Карла в Вене. Архитектор ИоганнФишер фон Эрлах

Построить что-либо по таким проектам удавалось немногим. Церковь в Вене – уникальный памятник. Застава Леду или же ансамбль стрелки уже не имеют прямого отношения к религии. Воспроизводя единственную известную деталь Соломонова храма, колонны делают приморскую биржу храмом торговли, а в Париже весь город, перед которым поставлены Яхин и Боаз, становится подобием храма. Зодчие знали: повысить статус любого сооружения можно, уподобив его иерусалимскому храму. И если сама биржа при этом могла напоминать греческий храм, появление перед ней римских ростральных колонн меняло смысл постройки. Интересно, что в проекте интерьера Эрмитажного театра Кваренги задолго до Томона поместил на сцене изображение круглого храма с двумя ростральными колоннами по бокам! Было на что обидеться зодчему, который, прекрасно зная историю мотива, видимо, не считал уместным устройство подобных декораций вне сцены.

Алтарь судьбы

Небольшое столкновение произошло у Томона и с Андреяном Захаровым, автором Адмиралтейства. Как профессору, возглавлявшему архитектурный класс в Академии художеств, ему отдали на экспертизу проект стрелки, и бедный Захаров потратил немало сил, исправляя чудовищные конструкторские ошибки коллеги. Кроме того, он увеличил размеры Ростральных колонн и лишил их эффектного завершения. По первоначальному проекту Томона огонь маяков должен был вырываться не из треножников, но из двух сфер, которые поддерживали бы атланты. Как несложно заметить, эту деталь Захаров взял себе, поставив похожие скульптурные группы (правда, не мужские, а женские и без огня) по обе стороны от главных ворот Адмиралтейства. Кому, как не ему, было знать, что деталь эта Томону не принадлежит! В Париже оба зодчих могли видеть знаменитый проект новой Королевской библиотеки еще одного выдающегося представителя французского классицизма – знаменитого своими фантастическими проектами Этьена-Луи Булле. Вход в здание библиотеки располагался меж двух атлантов, несших на себе гигантский глобус.

Жаль только, что был утрачен необычный вариант горящей сферы. Хотя мотив шара накануне Французской революции стал вдруг исключительно популярным, но вот совместить его с огнем не пришло в голову, кажется, никому – здесь Томон наконец совершенно оригинален. Однако ему пришлось довольствоваться двумя гранитными шарами, завершающими спуск к воде. Мотив столь же знаменитый, сколь и привычный, не позволяющий предположить какого-то глубокого смысла. Он стал уже чем-то избитым в результате чрезмерной любви к нему советских зодчих, многократно его цитировавших (от жилых домов на улице Боткина до нового корпуса Публичной библиотеки). Всем кажется, что это просто украшение – нечто вроде металлических или деревянных шаров у шкафа или кровати. Все портит удвоение, здесь уже действительно только симметрии ради. Тогда

как один подобный шар в качестве не архитектурной, а скульптурной детали, появись он в ту пору на какой-нибудь площади Петербурга, показался бы чем-то совершенно необычным. А ведь такой одинокий шар существует! Он почему-то не приобрел пока культового статуса, подобно черному квадрату, как бы ни был знаменит творец этого первого примера абстрактной скульптуры – поэт и философ Гете, украсивший шаром сад своего загородного дома в Веймаре. Каменный шар на квадратном основании несколько меньше томоновской пары и гораздо меньше сфер, проектировавшихся в ту пору Леду, Булле и их многочисленными учениками.

Одинокий шар – «Алтарь удачи» в усадьбе Гете

Построить такое средствами традиционной архитектуры не представлялось возможным, а вот имитировать в скульптуре, сделать что-то вроде модели могли уже тогда. Томон, как истинный компилятор, лишь копировал понравившийся ему мотив, не задумываясь о его философском содержании. Гете назвал скульптуру «Алтарем удачи», следуя давней традиции изображать фортуну в виде «девочки на шаре», непостоянной, стремительной, которую невозможно удержать. В то же время куб традиционно олицетворял устойчивость, прочность, правильность: почти столь же совершенная фигура, как и шар, только никуда не катится. Иными словами, куб как символ добродетели должен принять удачу и удержать ее на своей идеально ровной поверхности.

Парные шары на стрелке – просто для красоты

Мы знаем, что так бывает не всегда, и даже время не все расставляет по местам, как принято говорить. Компилятор Томон все еще пользуется незаслуженной славой, в массовом сознании едва ли уступая по популярности Кваренги. А ведь вся его заслуга лишь в том, что он оказался в нужное время в нужном месте. Впрочем, архитектура (или судьба) отомстила Томону. Построенное им в 1804 году здание Большого театра через девять лет сгорело, и зодчий, прибывший осмотреть руины, упал с большой высоты, получив тяжелые увечья. Через несколько месяцев Томона не стало. Ну а в центре города получился один из самых необычных ансамблей, в котором тесно сплетаются множество замысловатых сюжетов, различных образов и идей, порой уходящих корнями в глубь веков. О смысле многих из них Тома де Томон, по всей видимости, даже не задумывался, не ведая, чему именно подражает. Иван Саблин

|

|

|

|

|

|

Местный

Анастасия Шаповалова

хранитель отдела редких книг Российской национальной библиотеки – о пути на исторический факультет

|

Проникнуть на истфак мне всегда казалось делом непростым. С того самого дня, когда я увидела свое имя в списке студентов.

Войти под своды арок, сторожащих по периметру желтый, геометрически правильный дом, постоять в дыму, приветствуя друзей-курильщиков с философского, толкнуть тяжелую узкую дверь. Преодолеть шумный «тараканник» – бесхитростный буфет, студенческий приют-спаситель с сосисками, маленьким двойным и алюминиевыми вилками с загнутыми зубцами, подобными неведомым орудиям труда. Добрейшие буфетчицы принимали в оплату обещания «до стипендии». В холле пройти мимо книжного магазина (потому что все равно «до стипендии»!) и двери во двор. В нем, кажется, были укрыты артефакты военной кафедры, великие и нелепые, как пластмассовые крокодилы, стерегущие маленький садик-узник. Миновать и большущее старинное зеркало, на котором оставляли записки и послания на клетчатой тетрадной бумаге, чтобы не потеряться или вновь найтись.

Истфак – налево и по лестнице вверх. А направо – философский. Раньше можно было пойти налево, а прийти направо. Сосуды сообщались, и в коридорах бродили потерявшиеся меж двух приемных комиссий абитуриенты. На втором этаже главный зал – лекторий, там шли общие лекции, особенно на первом курсе. Пространство с маленькой фигуркой преподавателя внизу у доски, а вокруг – ярусы рядов, будто кольца Сатурна, украшенные головами студентов. Потолок там был словно из закрашенного квадратиками стекла, старинные откидные сиденья – деревянные и твердые. На задних рядах порой пили, играли в преферанс и даже курили! Амфитеатр такой большой, что лектор внизу, «на арене цирка», ничего не замечал. Перед лекторием, в большом зале с высоким потолком, в марте и феврале проходили гендерные празднества, в прочие месяцы – празднества обычные, с конспектами и кофе в пластмассовых стаканчиках. Сам истфак – это путь. Имеющий вид извивающегося коридора, приводящего в тупик между кафедрами истории Средних веков и истории культуры. Прохожие либо несутся сломя голову, либо отдыхают на обочинах, у стен. Открывают двери и исчезают в аудиториях, слушают, отвечают, сдают… А потом вдруг выходят на резкий солнечный свет с красной (синей) «корочкой» в руках и со значком (если деньги на него сдавали). И дальше надо научиться не входить, а возвращаться. Это проще. Вот только зеркало перевесили.

|