Центр города

В первые годы существования Петербурга его центр блуждал, перескакивая с острова на остров. В 1718 году Петр остановил свой выбор на Васильевском. Однако царское жилище здесь так и не построили, царь предпочел в итоге Адмиралтейскую сторону. На острове остались Меншиков,

Апраксины и царская сноха – царица Прасковья Федоровна. А кроме того, порт, превративший несостоявшееся средоточие власти в центр торговли. Впрочем, уже в XVIII веке здесь же расположилась Академия наук, а когда здание Двенадцати коллегий в 1819 году занял университет, позиции соперника коммерции – науки – усилились. В XIX веке порт из-за крупнотоннажных судов перенесли поближе к морю, таможня и пакгаузы утратили смысл, исчезли рынки: старый гостиный двор был снесен, здание другого нынче занимает исторический факультет университета. Сегодня коммерция постепенно отвоевывает позиции: ей удалось заполучить Музей Военно-морского флота, скоро в нем снова будет биржа.

Главный вход клиники. 1960-е годы

Клиника имени Отта

Сей масштабный памятник уплотнительной застройки начала ХХ века убил красивейшую Коллежскую площадь за Биржей. Странная неудача архитектора Леонтия Бенуа, в иных случаях прекрасно справлявшегося с ответственными градостроительными задачами (вспомним Капеллу или новый корпус Русского музея, названный именем автора). Возможно, она была предопределена варварским замыслом – застроить площадь, чего до того в Петербурге не случалось. Бенуа словно не признал наличия у здания четырех открытых сторон и не сделал фасадов ни с севера, ни с востока, поэтому и выглядит больница как недостроенная. Но ее техническая начинка поражала современников. В новом здании Императорского

повивального института, основанного еще в 1797 году, по словам его директора Дмитрия Отта, «каждый гвоздь был вбит не случайно, а по тем

или иным соображениям». В помещениях не было поверхностей, где могла бы осесть пыль: электропровода и водопроводные трубы были скрыты в

стенах, все углы закруглены, а стены покрыты стекловидной массой. Паровое отопление, бывшее в то время редкостью, вызывало восхищение,

как и передовая вентиляция: воздух поступал из сада через вентиляционные башенки, проходил через бумазейные фильтры, увлажнялся

над бассейном и, согреваясь до необходимой температуры, поступал в воздуховоды, в которых во избежание плесени были проделаны специальные окошки. В помещения также подавались стерилизованная вода и физраствор. К услугам будущих мам здесь было все, включая и

огромный немецкий орган фирмы Walker, украшавший актовый зал (в 1929 году его перенесли в Большой зал Филармонии). Пациентки на сохранении, которым было запрещено вставать с постели, слушали органные концерты по «слуховым трубам». Все в клинике было направлено

на то, чтобы «дать возможность забыться страждущему, рассеять его мрачные думы и облегчить душевное настроение».

При институте открыли школу, где готовили сестер-акушерок. У Отта они уже не назывались повивальными бабками

Таможня и пакгаузы

До появления клиники середину площади занимал сквер, а до него – пустырь, в центре которого в специальном павильоне хранился Готторпский глобус. Все прочее строительство жалось к берегам Невы. Строгий план появился только в начале XIX века стараниями архитектора Карло Росси и менее знаменитого итальянца Джованни Лукини, автора таможни и пакгаузов. Росси же, в частности, определил, по какую колонну должна выглядывать из-за не предусмотренных Томоном пакгаузов биржа. До того времени площадь была раза в два больше, все здания, выходившие на Неву, тыльной стороной формировали это внутреннее пространство.

Сегодня в бывших пакгаузах соседствуют научные институты и многочисленные рестораны

Академия наук

Самое выдающееся здание в этой части города – Академия наук Кваренги – именно к этим внушительным просторам было обращено крайне скромным на первый взгляд дворовым фасадом, который, впрочем, стал таковым только после смерти автора. С южной стороны Кваренги создал величественный портик, обнаруживающий уникальную способность выдерживать соседство с громадностью акватории Невы. Достаточно посмотреть на

здание с другого берега реки, чтобы убедиться: ни одна другая постройка на набережной не соразмерна Неве так же, как Академия.

Фридрих Дюрфельдт. Здание Академии наук со стороны Невы. 1792 год

|

| | |

Башню первого русского публичного музея, задуманного Петром как дворец науки, венчает армиллярная сфера – модель древнего

астрономического инструмента для определения координат небесных светил. Имитирующая модель Солнечной системы, она символизировала и Вселенную, и науку

Кунсткамера

Поскольку теперь верхнюю площадку лестницы Академии наук украшает мозаичное изображение Полтавской баталии, созданное по замыслу Михайлы Ломоносова, может показаться, что здание имеет какое-то отношение к этому ученому. На самом деле научные баталии, где русский гений боролся с ненавистными немцами, происходили в соседнем, ныне сугубо этнографическом здании, бывшем при Петре средоточием всей научной деятельности в Петербурге.

Творение Томона стоит на месте разобранной биржи Кваренги

А ведь это не только первый музей, но и зал заседаний Академии, и первое ее книгохранилище. В основании башни Кунсткамеры – замечательный вогнутый фасад, близкий к римскому барокко. К сожалению, зодчий Георг Иоганн Маттарнови не имел возможности надзирать за выполнением своего проекта – только этим можно объяснить откровенную неуклюжесть отдельных деталей (словно нарисованных от руки), не говоря уже о явных отличиях от сохранившегося чертежа. Верхняя часть башни еще в XVIII столетии загорелась от попадания молнии и погибла. И первоначальное завершение было восстановлено лишь в 1950-е годы. Те, кто считает, что при советской власти город только уродовали – сносили храмы, строили бездарные «коробки», – удивятся, узнав, что одним из самых тактичных дополнений советского времени к облику старого Петербурга является ставшая давно уже всем привычной башенка Кунсткамеры. В начале XIX века архитектор Андреян Захаров, консультировавший Томона при постройке Биржи, задумал рядом с его стрелкой создать собственный грандиозный ансамбль – в пандан к Адмиралтейству на другой стороне Невы. Для этого надлежало не только перестроить устаревшую Кунсткамеру в духе классицизма, но и совершить нечто поистине чудовищное – продублировать здание Академии наук по другую сторону от первого музея (то есть там, где теперь стоит один из пакгаузов Джованни Лукини – Зоологический музей). Абсолютно самодостаточное здание Кваренги стало бы в таком случае чем-то вроде бокового флигеля новой Кунсткамеры. К счастью проект остался на бумаге. По всему видно, не слишком-то новые архитекторы уважали стариков. Здание Кваренги казалось им слишком скромным – как будто дело в абсолютных размерах! После сноса биржи этот второй проект мог оказаться для великого архитектора последним ударом.

Истфак занимает бывший Новобиржевой гостиный двор

Гостиный двор

А самое большое здание на стрелке снесли в начале XX века. Речь о гостином дворе, построенном в начале XVIII века неизвестным зодчим. От него остался крошечный фрагмент на Тифлисской улице, ныне там расположилась дирекция Библиотеки Академии наук, основное здание которой заняло часть освободившегося квартала. Снесенное торжище к числу шедевров зодчества не отнесешь, и оформлено оно было, как видно по сохранившемуся фрагменту, довольно скромно.

Неизвестный художник. Портовый гостиный двор. Третья четверть XVIII века

Гораздо больший интерес представлял гигантский двор, окруженный со всех сторон аркадой. У свидетелей разрушения – пионеров изучения истории Петербурга – он вызывал ассоциации с Италией. Новый гостиный двор Кваренги пощадили. Он был только надстроен в 1930-е (тоже пример деликатной советской архитектуры) и отдан университету. Аркада здесь устроена снаружи, что не так уж и чуждо учебным зданиям, даже немного напоминает мюнхенский университет.

В БАНе может заниматься каждый, кто принесет «отношение от организации»

|

| | |

Библиотека Академии наук

Если в начале XIX века главным архитектором района был Лукини, в конце столетия на эту роль могпретендовать Роберт Марфельд. Он построил новый корпус Этнографического музея (в Таможенном переулке), надстроил Зоологический музей и возвел на костях гостиного двора здание Библиотеки Академии наук. Последнее было завершено только в 1920-е годы, причем классические детали фасада выполнили лишь отчасти, – получилось нечто, странным образом напоминающее конструктивизм или, по крайней мере, упрощенный классицизм советского времени. Конечно, так сильно опередить свое время второстепенный архитектор-академист не мог. И без украшений его здание кажется особенно уродливым – этакий тяжелый серый книжный шкаф.

Гигантский участок на набережной достался Министерству торговли от снесенного гостиного двора

Министерство торговли и промышленности

(Академия тыла и транспорта)

Но настоящего монстра на этом участке (на месте гостиного двора) возвел другой архитектор – Мариан Перетяткович, который непродолжительное время перед революцией мог вообще считаться лицом имперского официоза. И это его самое огромное творение – здание Министерства торговли и промышленности, по назначению своему отчасти даже продолжающее торговую линию стрелки. Типичный памятник «серого стиля», которым завершилась старая русская архитектура. Глядя на уродливые полуколонны, уже не испытываешь сожалений по поводу незавершенности фасада БАНа: вполне возможно, и у Марфельда получилось бы нечто подобное. Увы, эти здания, как и западный фасад Института имени Отта (тоже с полуколоннами), свидетельствуют, как низко пала классическая традиция в Петербурге к рубежу XIX–XX веков. От Кваренги через Томона и Лукини она пришла к Перетятковичу и Марфельду.

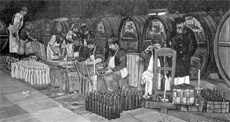

Ежедневно Елисеевы разливали тысячи бутылок

Особняк и склады Елисеевых

Квартал между Менделеевской и Съездовской линиями, между стрелкой и регулярным Васильевским, расчерченным линиями и проспектами, среднему горожанину представляется смутно, что неудивительно: по большей части эти территории принадлежат Академии тыла и транспорта и Государственному оптическому институту, а следовательно, непроницаемы. Пять лет назад строительный холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» на основании федерального инвестиционного контракта получил право застроить часть ведомственных пустырей между Биржевой линией, Биржевым и Волховским переулками и возвел на них гостиницу и современный жилой комплекс. К чести застройщиков надо заметить, что они выдержали высотный регламент и постарались сохранить из старых зданий все, что было возможно. В частности, они реконструировали торговые склады купцов Елисеевых, и теперь эти старинные двухэтажные корпуса с аркадами вступают в диалог с большими светлыми плоскостями домов, построенных по проекту архитектурной мастерской Евгения Герасимова. Фамилия Елисеевых привычно вызывает в памяти помпезный Елисеевский гастроном на Невском проспекте и роскошный дом на набережной реки Мойки (ныне «Талион-клуб»). На Васильевском острове одному из братьев – Григорию Петровичу – принадлежал почти целый квартал: в доме № 12 он жил сам (фасад и сегодня украшает елисеевский вензель), в доме № 14

располагалась контора торгового дома Елисеевых, под № 16 значились огромные торговые склады. Торговый дом Елисеевых к середине XIX века стал одним из самых уважаемых поставщиков императорского двора и снабжал столицу заморскими винами и колониальными товарами: кофе, чаем, пряностями. Поскольку за период навигации через морской порт Петербурга товар можно было получить лишь дважды, Елисеевы, воспользовавшись правом купцов первой гильдии и купив три грузовых судна, привозили его сами. А накапливали в арендованных погребах в Бордо, Хересе, Порту

и на Мадере. Огромные склады в Биржевом переулке позволили им выдерживать и разливать вина уже в России. Поскольку условия выдержки вин различны, для каждого вида – шампанских, ликеров, венгерских или испанских вин – на складах отводилось специальное помещение. Ежедневно разливалось до 15 тысяч бутылок, не менее 100 тысяч ящиков находилось в запасе. Многие вина отправлялись обратно: Елисеевы стали крупнейшими европейскими негоциантами. После революции в особняк эмигрировавших хозяев заселились сотрудники Оптического института. На месте складов по Биржевой линии построили один из его корпусов, а здания в Биржевом переулке еще в 1990-е служили овощебазой. Сегодня, отреставрированные и обновленные, они служат зоной reception гостиницы Holiday Club St. Petersburg. Также здесь располагаются рестораны Sevilla и Portofino, lounge-кафе Bridges и винный бар Eliseev.

|

| | |

Покровитель торговли Меркурий нынче приветствует не купцов, а филологов. В бывшее здание таможни в 1927 году въехал Пушкинский дом

Памятник первому русскому лауреату Нобелевской премии академику Ивану Павлову у входа в Институт физиологии его имени

На вензеле переплетены инициалы Г. П. Е. – Георгий Петрович Елисеев

|