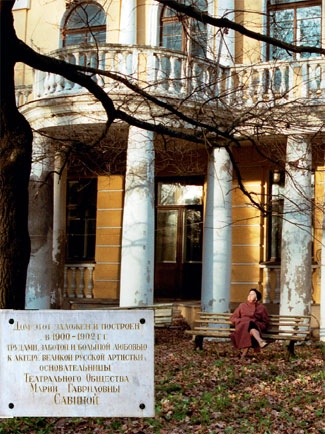

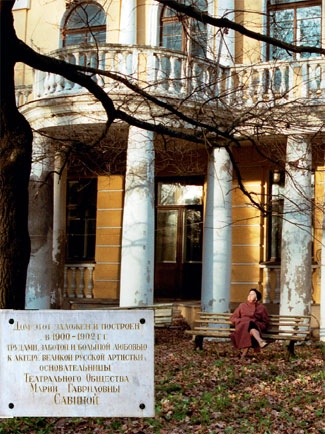

Выражение «дом этот» надо понимать метафорически, здание было построено спустя сорок лет после смерти Савиной

сень жизни – унылая пора. Одиночество, беспомощность, болезни. Что может быть хуже приюта или богадельни, куда сдают стариков неблагодарные родственники? Где-то в дальних странах есть, кажется, дома престарелых, где о людях в возрасте «сеньоров» проявляют трогательную заботу. Окруженные любовью и теплом, они мирно доживают свои дни, ни в чем не нуждаясь. В Советском Союзе чуть ли не единственный подобный островок благополучия предназначался не партийной элите или старым большевикам, но артистам, людям театра – самым

несчастным и незащищенным. Они и в молодости-то страдают от интриг, закулисных склок, неустроенности быта. Публика знает и любит немногих звезд, участь же прочих артистов едва ли стала лучше со времен известного стихотворения Беранже («Подайте ж милостыню ей…»).

Основательница

В 1896 году в Петербурге Русскому театральному обществу, созданному примой Александринского театра Марией Савиной, удалось организовать убежище для престарелых актеров. Помогли миллионы крупного промышленника Анатолия Молчанова (впоследствии ставшего мужем актрисы) и высочайшее покровительство: Николай II, говорят, был тайно влюблен в Марию Гавриловну. Сначала снимали квартиру на Кирочной улице для семи человек, затем купили скромную дачу купца Котлярова в конце Петровского проспекта, где могли поселиться уже сорок актеров.

Место замечательное: рядом – еще целый Петровский дворец, за рекой – усадьба Белосельских-Белозерских (разрушена в войну). Кругом сады, зелень. Но убежище постоянно находилось на грани закрытия. «Бог знает, надолго ли старикам это счастье! – писала в 1913 году первая заведующая. – Хватит ли сил поддержать его? Где взять средств?» Те же вопросы стоят перед обитателями этого дома и сегодня.

Тем не менее они говорят о себе: «Я живу в раю!» Лучшей доли для пожилого человека трудно пожелать: он общается с людьми своего круга и возраста, у него есть все необходимое – еда, медицинская помощь, культурная программа. Постояльцы живут в одноместных номерах, и не только больным, но и тем, кто просто не хочет ходить в столовую, еду приносят в комнату. Поддерживает стариков и сама аура дома и парка – все-таки красивейшее место Петербурга.

Обстановка напоминает огромную старинную квартиру, где вещи сохранили тепло тех, кто ими владел

Убежище

Дом, правда, стал таким не сразу. В 1890-е существовал лишь деревянный домик, который сохранился и по сей день, надстроенный вторым этажом. К нему прилегал сад – раз в пять меньше нынешнего. К 1902 году возвели каменное здание, а в прежнем доме устроили приют для осиротевших детей артистов, чтобы стар и млад были вместе.

Центральное место в новом корпусе занимал двусветный церковный зал, к которому во втором этаже примыкали столовая и кабинет Савиной, регулярно бывавшей в созданном ею заведении и входившей во все тонкости внутренней жизни. Когда в 1915 году актрисы не стало, траурный кортеж доставил ее тело в домовую церковь, в подвале которой был устроен склеп. Позднее там нашел упокоение и Молчанов. Савина была глубоко верующей женщиной. Она позаботилась, чтобы церковь могла вместить всех жителей окрестных мест, включая рабочих заводов на Петровском острове, – других храмов здесь не было. В последние годы именно опасения, что даже скромная часовня привлечет много посторонних, необязательно верующих, заставили отказаться от мысли воссоздать храм. Ограничились внутренней молельной комнатой. А в советское время церковь, естественно, закрыли: зачем деятелям культуры эти пережитки? Удалили всякие напоминания о ней и снаружи, внутри

разделили объем храма на два этажа, наверху – столовая, внизу – кухня. Рядом с ней склеп показался неуместным, и могилы перенесли на берег реки, что тоже выглядит странно: кладбище под окнами.

В доме сложился настоящий культ Савиной. Повсюду ее портреты, в кабинете актрисы устроен музей, собраны личные вещи. И с особым трепетом относятся жильцы к старому креслу, в котором она якобы умерла. Табличка гласит: «Это святыня».

Архитектор

Нечасто вспоминают еще одного человека, без которого дом выглядел бы совершенно иначе. Он не был ни меценатом, ни государственным

деятелем, даже к миру театра не имел прямого отношения. Архитектор Владимир Талепоровский в 1940–1950-е годы осуществил кардинальную перестройку дома и создал здесь удивительные интерьеры. В одиночку построить настоящий дворцовый ансамбль, как на Елагином острове или в любимом Талепоровским Павловске, где он директорствовал в 1930-е годы, ему бы не удалось. Помогли тогдашний директор дома Андрей Голубев, председатель Всероссийского театрального общества Александра Яблочкина и, как ни странно звучит, партия и правительство. Ведь строились новые корпуса в советское время, более того – при Сталине, сразу после войны, когда, казалось, стране было не до стариков артистов. Советская архитектура, тем более такая радикально консервативная, все еще вызывает у многих отторжение. Но как же «возрожденный из пепла» Петергоф? И самый неистовый модернист не осмелится сказать: лучше бы оставили опустошенные руины как есть или восстановили дворцы с обилием современных включений, как это, увы, нередко случалось в других странах.

|

|

Восстановление пригородов Ленинграда стало подлинным триумфом консервативного направления русской культуры, потому что консерваторы еще до войны сумели убедить далеких от русской художественной старины коммунистических вождей, что именно такое искусство нужно советскому народу. И в самом деле, ведь дворцы строились не для партийной верхушки, обычным гражданам нужны не только квадратные метры жилья, и заботу о них нельзя свести к возведению бетонных бараков.

У каждого постояльца есть отдельная комната

Задача, стоявшая перед Талепоровским, была немного другой. Он строил практически на пустом месте. Но духовная связь этого нового здания и

с давно исчезнувшим Петровским дворцом, и с незадолго до того утраченным Павловским очевидна. Получившийся ансамбль непросто отождествить с советской архитектурой, как и фонтаны построенного заново Петродворца. К примеру, во всем доме есть лишь один советский символ – звездочка над сценой. Вся остальная символика декора сугубо театральная. И это в годы, когда Дома культуры, правительственные и жилые здания украшались снопами спелой пшеницы, трактористами-комбайнерами, серпами и молотами. Ничего подобного здесь нет. Талепоровский всю

жизнь шел против течения, сознательно избрав участь изгоя.

Плафон в концертном зале повторяет росписи из Павильона роз в Павловске

Но как же плохо известна его роль! Многие полагают, что здание принадлежит дореволюционной эпохе и его автор Михаил Гейслер. Якобы его проект задал тон всем последующим перестройкам. На самом деле от эклектичного здания Гейслера – с затейливыми «верхушками», башенками над карнизом и луковицей посредине – уже перед войной остались только коробка и лестница с довольно скучными византийскими колоннами. Позднее для Молчанова и Савиной тот же архитектор построил особняк на Аптекарском острове (улица Литераторов, 17), и в этом случае, как при перестройке знаменитого дома Набоковых на Большой Морской, 45, он обратился к модным формам модерна. Но то, что стояло когда-то у Петровского моста, едва ли имело художественную ценность. Талепоровскому, напротив, удалось уловить особый дух места, найти ему визуальное «классическое» выражение, создать такой дом, который идеально соответствовал замыслу Савиной и наверняка понравился бы актрисе, имей она возможность увидеть эти новые корпуса. В том, что в доме сохранилось так много старых вещей – мебель, посуда, статуи и картины, нет заслуги зодчего. Что-то осталось от Савиной, что-то подарили меценаты, что-то принесли с собой старики. Это именно дом – огромная старинная квартира, которую заполняют не экспонаты и не антиквариат, а вещи, впитавшие тепло тех, кто когда-то ими владел. Они, может, и не шедевры декоративно-прикладного искусства, могут быть сломаны или разбиты. Но они живые в отличие от музейных единиц хранения.

Талепоровский сумел придать им достойное обрамление. Он и сам кое-что принес сюда из разрушенного Павловска – не в прямом смысле, конечно. Созданный им плафон главного зала точно воспроизводит росписи Розового павильона (восстановленного только недавно). Он словно хотел таким образом сохранить утраченное. Новодел, бутафория? Но в приюте актеров уместны декорации. Это дом масок – комических и трагических.

Однако самое невероятное в доме не парадные залы или уютные комнаты, а отсутствие коридоров. Ведь что хуже всего в богоугодных заведениях, больницах, интернатах? Безрадостные, бессмысленно пустые коридоры, вдоль которых тянется однообразный ряд казенных комнат. Лет двадцать спустя после Талепоровского основоположник архитектуры постмодернизма американец Роберт Вентури в своем доме престарелых в Филадельфии сделал коридоры узкими и извилистыми, как в современной квартире. Талепоровский заменяет коридоры анфиладой общих комнат и переходов, большие окна и обилие цветов делают их похожими на дачные веранды. И такое чередование помещений устраняет однообразие, скуку и пустоту.

Комфорт для пожилого человека – это и свой угол, и свой круг общения

Конечно, в стерильных заграничных приютах больше комфорта, денег и всевозможной автоматики. Кое-что неплохо бы перенять. Но здешние интерьеры человечнее. В доме нет лифта, что по западным стандартам просто абсурд, зато на площадке лестницы можно присесть отдохнуть в старинном кресле. Нигде больше – и это признают иностранные делегации, регулярно приезжающие сюда, – престарелые люди не живут во дворце.

Во всем облике дома, как и в его обитателях, есть нечто трогательное, хрупкое и недолговечное. Увы, этот дух старины легко утратить – во

многих домах Петербурга он давно уже пал жертвой кап- или евроремонта. Дом ветеранов сцены – исключение во всех смыслах. Он еще держится, почти не изменившись с тех времен, когда его строили и перестраивали. И как в цивилизованных странах принято до последнего бороться за жизнь человека, как человеческий и Божий закон требуют заботиться о стариках, так и старые дома во что бы то ни стало нужно защищать. Иван Саблин

Фасад каждого корпуса украшают различные театральные маски

|

|

|

|

|

|

Местный

Ольга Романова

актриса – о Доме ветеранов сцены

|

Хотя большая часть моей жизни прошла вдали от Петербурга – я работала в Перми, Костроме, Кургане, – этот дом я открыла для себя еще в 1950-х годах. Бывая в Ленинграде с гастролями, приходила сюда навестить моих учителей: замечательную актрису Нину Флориановну Лежен и многих других. Тогда дом выглядел еще красивее, как музей: вестибюль украшали витражи, столовую – мозаичные панно. Что с ними стало потом, не знаю. Позже Русский музей забрал некоторые картины, опасаясь, что их украдут. В прежние времена здесь жило больше народу и культурная программа была побогаче. Еще Савина водила своих подопечных на все генеральные репетиции в Александринку, а на моей памяти Мариинский театр бесплатно приглашал нас на премьеры и присылал за нами автобус! Теперь в это невозможно поверить. Многое изменилось, и все равно мне здесь нравится, здесь все ошеломляюще красиво. Мы ведь актеры, вот и я иногда сажусь в какое-нибудь старинное кресло, похожее на трон, и воображаю, что играю роль. Я здесь встретила многих, с кем когда-то играла, и не помнила уже, а выходит, что мы вместе работали, например в Костроме.

Переехала я сюда где-то в 1996 году, это было желание мужа, с которым мы вместе кочевали по городам и театрам. Он решил, что здесь нам будет лучше, и я, уже зная это место, с радостью согласилась. Когда через четыре месяца мужа не стало, этот дом помог мне справиться

с горем. Правда, в то время здесь всем было нелегко: никакой медицины, кормили так, что суп мы все время выливали, есть его было невозможно. Наш новый директор – спасибо ему – первым делом заменил поваров. Теперь мы заказываем еду по желанию, и выбор приличный, хотя всего-то на сто рублей с небольшим, которые у нас положены на человека в день. Нас лечат, заботятся, не помню, чтобы кому-то отказали в помощи. Регулярно возят на концерты, и к нам приезжают артисты. По традиции, студенты Консерватории ежегодно выступают у нас в большом зале. Здесь так хорошо весной, когда цветет сирень, а потом жасмин, или осенью, когда в парке золотые листья… Господи, сохрани этот дом! Я каждое утро благодарю Его за то, что здесь живу. Спасибо, что дал мне возможность прожить последние годы в такой красоте, любви и гармонии!

Переехала я сюда где-то в 1996 году, это было желание мужа, с которым мы вместе кочевали по городам и театрам. Он решил, что здесь нам будет лучше, и я, уже зная это место, с радостью согласилась. Когда через четыре месяца мужа не стало, этот дом помог мне справиться

с горем. Правда, в то время здесь всем было нелегко: никакой медицины, кормили так, что суп мы все время выливали, есть его было невозможно. Наш новый директор – спасибо ему – первым делом заменил поваров. Теперь мы заказываем еду по желанию, и выбор приличный, хотя всего-то на сто рублей с небольшим, которые у нас положены на человека в день. Нас лечат, заботятся, не помню, чтобы кому-то отказали в помощи. Регулярно возят на концерты, и к нам приезжают артисты. По традиции, студенты Консерватории ежегодно выступают у нас в большом зале. Здесь так хорошо весной, когда цветет сирень, а потом жасмин, или осенью, когда в парке золотые листья… Господи, сохрани этот дом! Я каждое утро благодарю Его за то, что здесь живу. Спасибо, что дал мне возможность прожить последние годы в такой красоте, любви и гармонии!

Мария Савина

(1854–1915)

В провинциальных театрах, с которых в пятнадцать лет начинала свою карьеру актриса, она освоила роли инженю: наивных, чувствительных

и кокетливых девушек. Хрупкость, музыкальность, звонкий голос – водевили, оперетки, незатейливые комедии. Удивительно, что в этом же амплуа – «девушки в ситцевом платочке» – она покорила и императорскую сцену. По негласному закону премьершами Александринского театра становились исполнительницы трагедийных, героических ролей. Савина играла в пьесах Островского, Тургенева, Чехова, но, избегая романтизма и натурализма, полагала, что «лучше недоиграть, чем переиграть», брала мастерством, интуицией, вкусом. В Европе ее сравнивали с Сарой Бернар и Элеонорой Дузе – лучшими актрисами того времени.

В провинциальных театрах, с которых в пятнадцать лет начинала свою карьеру актриса, она освоила роли инженю: наивных, чувствительных

и кокетливых девушек. Хрупкость, музыкальность, звонкий голос – водевили, оперетки, незатейливые комедии. Удивительно, что в этом же амплуа – «девушки в ситцевом платочке» – она покорила и императорскую сцену. По негласному закону премьершами Александринского театра становились исполнительницы трагедийных, героических ролей. Савина играла в пьесах Островского, Тургенева, Чехова, но, избегая романтизма и натурализма, полагала, что «лучше недоиграть, чем переиграть», брала мастерством, интуицией, вкусом. В Европе ее сравнивали с Сарой Бернар и Элеонорой Дузе – лучшими актрисами того времени.

Владимир Талепоровский

(1884–1958)

Этому архитектору было неуютно в своем времени. Как и многие люди его круга, он грезил о красоте и гармонии старого классицизма. Задачу

спроектировать заводскую домну воспринимал как изощренное издевательство, а разработанный им по собственному почину Зал памяти Сергея Кирова напоминал не то дворец, не то церковь. В 1920-е Талепоровский нашел себя в качестве музейного работника – попытался воссоздать Павловск XVIII века. И это творение погибло в войну почти у него на глазах. В конце 1940-х судьба наконец сжалилась над зодчим, позволив осуществить Дом ветеранов сцены, его абсолютный шедевр. Над созданием дома рядом с ним трудилась его супруга, Феодосия Милюкова.

Этому архитектору было неуютно в своем времени. Как и многие люди его круга, он грезил о красоте и гармонии старого классицизма. Задачу

спроектировать заводскую домну воспринимал как изощренное издевательство, а разработанный им по собственному почину Зал памяти Сергея Кирова напоминал не то дворец, не то церковь. В 1920-е Талепоровский нашел себя в качестве музейного работника – попытался воссоздать Павловск XVIII века. И это творение погибло в войну почти у него на глазах. В конце 1940-х судьба наконец сжалилась над зодчим, позволив осуществить Дом ветеранов сцены, его абсолютный шедевр. Над созданием дома рядом с ним трудилась его супруга, Феодосия Милюкова.

|

Переехала я сюда где-то в 1996 году, это было желание мужа, с которым мы вместе кочевали по городам и театрам. Он решил, что здесь нам будет лучше, и я, уже зная это место, с радостью согласилась. Когда через четыре месяца мужа не стало, этот дом помог мне справиться

с горем. Правда, в то время здесь всем было нелегко: никакой медицины, кормили так, что суп мы все время выливали, есть его было невозможно. Наш новый директор – спасибо ему – первым делом заменил поваров. Теперь мы заказываем еду по желанию, и выбор приличный, хотя всего-то на сто рублей с небольшим, которые у нас положены на человека в день. Нас лечат, заботятся, не помню, чтобы кому-то отказали в помощи. Регулярно возят на концерты, и к нам приезжают артисты. По традиции, студенты Консерватории ежегодно выступают у нас в большом зале. Здесь так хорошо весной, когда цветет сирень, а потом жасмин, или осенью, когда в парке золотые листья… Господи, сохрани этот дом! Я каждое утро благодарю Его за то, что здесь живу. Спасибо, что дал мне возможность прожить последние годы в такой красоте, любви и гармонии!

Переехала я сюда где-то в 1996 году, это было желание мужа, с которым мы вместе кочевали по городам и театрам. Он решил, что здесь нам будет лучше, и я, уже зная это место, с радостью согласилась. Когда через четыре месяца мужа не стало, этот дом помог мне справиться

с горем. Правда, в то время здесь всем было нелегко: никакой медицины, кормили так, что суп мы все время выливали, есть его было невозможно. Наш новый директор – спасибо ему – первым делом заменил поваров. Теперь мы заказываем еду по желанию, и выбор приличный, хотя всего-то на сто рублей с небольшим, которые у нас положены на человека в день. Нас лечат, заботятся, не помню, чтобы кому-то отказали в помощи. Регулярно возят на концерты, и к нам приезжают артисты. По традиции, студенты Консерватории ежегодно выступают у нас в большом зале. Здесь так хорошо весной, когда цветет сирень, а потом жасмин, или осенью, когда в парке золотые листья… Господи, сохрани этот дом! Я каждое утро благодарю Его за то, что здесь живу. Спасибо, что дал мне возможность прожить последние годы в такой красоте, любви и гармонии!

В провинциальных театрах, с которых в пятнадцать лет начинала свою карьеру актриса, она освоила роли инженю: наивных, чувствительных

и кокетливых девушек. Хрупкость, музыкальность, звонкий голос – водевили, оперетки, незатейливые комедии. Удивительно, что в этом же амплуа – «девушки в ситцевом платочке» – она покорила и императорскую сцену. По негласному закону премьершами Александринского театра становились исполнительницы трагедийных, героических ролей. Савина играла в пьесах Островского, Тургенева, Чехова, но, избегая романтизма и натурализма, полагала, что «лучше недоиграть, чем переиграть», брала мастерством, интуицией, вкусом. В Европе ее сравнивали с Сарой Бернар и Элеонорой Дузе – лучшими актрисами того времени.

В провинциальных театрах, с которых в пятнадцать лет начинала свою карьеру актриса, она освоила роли инженю: наивных, чувствительных

и кокетливых девушек. Хрупкость, музыкальность, звонкий голос – водевили, оперетки, незатейливые комедии. Удивительно, что в этом же амплуа – «девушки в ситцевом платочке» – она покорила и императорскую сцену. По негласному закону премьершами Александринского театра становились исполнительницы трагедийных, героических ролей. Савина играла в пьесах Островского, Тургенева, Чехова, но, избегая романтизма и натурализма, полагала, что «лучше недоиграть, чем переиграть», брала мастерством, интуицией, вкусом. В Европе ее сравнивали с Сарой Бернар и Элеонорой Дузе – лучшими актрисами того времени.

Этому архитектору было неуютно в своем времени. Как и многие люди его круга, он грезил о красоте и гармонии старого классицизма. Задачу

спроектировать заводскую домну воспринимал как изощренное издевательство, а разработанный им по собственному почину Зал памяти Сергея Кирова напоминал не то дворец, не то церковь. В 1920-е Талепоровский нашел себя в качестве музейного работника – попытался воссоздать Павловск XVIII века. И это творение погибло в войну почти у него на глазах. В конце 1940-х судьба наконец сжалилась над зодчим, позволив осуществить Дом ветеранов сцены, его абсолютный шедевр. Над созданием дома рядом с ним трудилась его супруга, Феодосия Милюкова.

Этому архитектору было неуютно в своем времени. Как и многие люди его круга, он грезил о красоте и гармонии старого классицизма. Задачу

спроектировать заводскую домну воспринимал как изощренное издевательство, а разработанный им по собственному почину Зал памяти Сергея Кирова напоминал не то дворец, не то церковь. В 1920-е Талепоровский нашел себя в качестве музейного работника – попытался воссоздать Павловск XVIII века. И это творение погибло в войну почти у него на глазах. В конце 1940-х судьба наконец сжалилась над зодчим, позволив осуществить Дом ветеранов сцены, его абсолютный шедевр. Над созданием дома рядом с ним трудилась его супруга, Феодосия Милюкова.