Церковные крестины советская власть пыталась заменить звездинами и октябринами. В «Малютке» обряд называется «торжественной регистрацией новорожденного»

советское время в залах, где сегодня украдкой смахивают слезу растроганные мамы и бабушки, в 1930-е вообще-то зубы сверлили. В обоих зданиях располагались аудитории и лаборатории зубоврачебного техникума, а в будущей «Малютке» до того восемь лет еще и беспризорники жили. Причем это не было воплощением принципа «мир – хижинам, война – дворцам», хотя варварское нецелевое использование приносило зданиям больший вред, нежели война. Просто чем богаче был особняк, тем с большей вероятностью он пустовал в начале 1920-х, когда его владельцы покинули обезумевшую Россию. А детприемники организовывали тогда везде: и в пустующих барских квартирах, и даже в гостинице «Европейская».

Три особняка в конце Фурштатской – писчебумажного фабриканта Константина Варгунина (№ 52), купца Николая Спиридонова (№ 58) и врача Сергея Боткина-младшего (на углу с Потемкинской, № 62) – уже в начале прошлого века выделялись среди многоэтажных доходных домов. Первые два после общей стоматологической судьбы с середины 1960-х годов делят друг с другом участь «укрепителей» семьи: посетители Дворца бракосочетания по идее должны потом стать клиентами соседней «Малютки».

Особняки, а не дома

Применительно к зданиям с подобной судьбой смешно говорить об утрате первоначального назначения. Ведь частными домами они были лет двадцать, не больше, после национализации их назначение менялось, точно их формам никак не могли подобрать достойную функцию, пока наконец не угадали: это же не дома, но дворцы! Дворцы для желающих отметить важные события в роскошных интерьерах. Хотя бы и чужих. Вот и современный историк архитектуры, говоря о доме Варгунина, справедливо замечает: такая большая лестница частному жилищу вроде бы не нужна, но она буквально создана для торжественного прохода свиты новобрачных с непременным фотографированием, музыкой и весельем! Во время коротких визитов не успеваешь заметить немного бутафорский характер всей этой роскоши. Иное дело, если здесь жить… Но слишком поздно собрались обзавестись собственными домами эти люди – наступившая революция прогнала владельцев. А когда-то, если судить по старинным гравюрам и аксонометрическим планам, весь Петербург состоял из подобных городских усадеб. Кое-что сохранилось до наших дней, но в целом город частных садов и курдонеров сожран капиталистическим мегаполисом, понастроившим везде свои доходные дома. При стремительном росте населения в XIX веке было уже невозможно каждую семью обеспечить отдельным домом, пускай и самым скромным. Только богатейшие горожане жили в отдельных дворцах, тогда как люди среднего достатка довольствовались квартирами в многоэтажных многоквартирных домах. Среди этих домов маленькие особнячки выглядели когда обреченно, а когда и вызывающе. Можно ведь выделиться, построив самый большой доходный дом, а можно, наоборот, возвести в престижной части города на дорогой земле двухэтажный особняк, который не будет приносить дохода (если, конечно, не сдать его целиком, как поступил Варгунин), показывая тем самым, что ты готов потратить немалые деньги, только бы жить и принимать гостей в собственном доме.

Вензель Константина Варгунина украшал фасад его особняка с момента постройки

Кто же мог позволить себе в разгар массового возведения многоквартирных гигантов подобную экстравагантность? Только купцы-миллионеры, фабриканты, финансисты. Аналогичных дворянских домов сохранилось немного. В конце XIX века старые участки в огромном количестве скупали и строили на них новые дома люди не самого благородного происхождения. У многих из них не было даже собственных гербов, отчего соответствующее место на фасаде приходилось заполнять либо чисто архитектурным мотивом – виньеткой, либо инициалами. Так поступил фабрикант Варгунин, что же до купца Спиридонова, то его инициалы над воротами поместили только теперь. Получилось нечто вроде символической реституции, заодно и с парадной лестницы убрали советский витраж, изображавший мать и дитя.

Основное противоречие такой архитектуры в том, что «новые русские» XIX века рядились в несвойственные им одежды, заказывали проекты особняков «в исторических стилях». Причем в стилях тех недалеких времен, когда их собственные предки были крепостными, а господа жили в похожих – только подлинных – домах и у них было чем заполнить картуш на фасаде. Прообраз подобных городских особняков – французский отель (в первоначальном смысле этого слова, прямо противоположном теперешнему) XVI–XVIII веков. Не случайно эти два здания подражают французам. Конечно, дома парижской знати, как и петербургские усадьбы XVIII столетия, обычно прятались за глухой стеной с воротами, так смело выйти на улицу они не могли, сохраняя приметы дома-крепости. Но излишне веселая архитектура особняков на Фурштатской далека от строгости парижских домов. Скорее уж во Франции так могли декорировать интерьеры. Французы строили из камня и при всем богатстве деталей сохраняли естественную одноцветность фасадов. Разноцветные оштукатуренные русские хоромы – словно вывернутые наизнанку интерьеры.

Вензель Николая Спиридонова добавили при последней реставрации. Чтобы дворец «Малютка» был ничем не хуже дворца-соседа!

|

|

Архитекторы-компиляторы

Кто же придумал это пышное убранство полудомов-полудворцов? Создатель фасадов дома Спиридонова Александр Померанцев более всего известен как автор ГУМа в Москве – грандиозной декорации в русском стиле для прежних и новых парадов и демонстраций. В большинстве своих построек он гораздо меньший европеец, нежели Александр фон Гоген, автор дома Варгунина. Хотя и тот отдал дань русскому стилю – достаточно вспомнить Дом офицеров или Музей Суворова. Померанцев постарался, дом выглядит вполне по-западному, только атланты в звериных шкурах с опухшими ногами явно не удались. Вот оно, смешение французского с нижегородским! Кстати, для Нижегородской ярмарки этот зодчий выполнил купол, перевезенный потом в Петербург, для Народного дома (ныне здание Мюзик-холла).

Но, быть может, стерегущие дверь грубые мужики всецело на совести хозяина? Говорят, Спиридонов желал сделать фасад еще более пышным, Померанцев не согласился и был в результате отставлен. Далекому от искусства финансисту ничего не оставалось, как снова обратиться в Академию художеств с просьбой найти ему кого-нибудь получше. Оттуда прислали более опытного Иеронима Китнера, мастера передовых металлических конструкций, только что построившего оранжереи в Ботаническом саду. Он и Спиридонову предложил прежде парадных залов сделать маленькую оранжерею – уникальный висячий сад (вновь зазеленевший лишь недавно), но затем утратил к постройке всякий интерес. И тогда в третий раз пошел Спиридонов в Академию, и предложили ему, видимо в насмешку, Василия Свиньина – парию петербургской архитектуры, которому коллеги не могли простить уничтожения интерьеров Росси в Русском музее. А возможно, просто позавидовали, когда начинающему зодчему доверили два важнейших государственных заказа: перестройку Михайловского дворца и строительство Этнографического музея, который все тоже нашли исключительно уродливым.

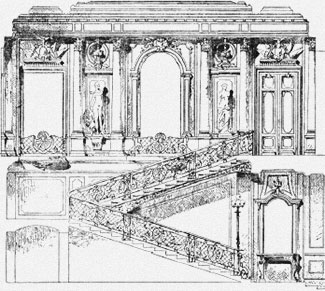

Продольный разрез парадной лестницы особняка Варгунина

В результате больше ничего крупного Свиньину построить не дали, зато Спиридонов нашел с ним общий язык, получив наконец достойные интерьеры. И действительно, после масштабных музейных зданий Свиньин неплохо проявил себя в камерном жанре. Он, в частности, придумал оригинальный (при этом строго симметричный) план второго этажа, когда с верхней лестничной площадки можно пройти не только в главный

зал, расположенный по оси, но и в две угловые комнаты – специальными диагональными коридорами. В остальном все вышло вполне традиционно: немного классики, немного рококо, немного модерна, есть помещение в мавританском стиле, но в каком особняке его нет? Теперь молодым родителям есть где фотографировать малюток в интригующих декорациях.

Варгунин и фон Гоген

Фабрикант Варгунин оказался требовательнее своего соседа, Спиридонова. До замены зодчего, правда, дело не дошло, просто архитектор фон

Гоген безоговорочно принял подробно разработанную заказчиком программу. Странно, что потом Варгунин не жил во взлелеянном доме, предпочитая свой старый особняк на Знаменской улице, 45 (ныне улица Восстания), доставшийся ему от прежних владельцев без изменений.

Именно Варгунин потребовал создать огромную лестницу с рокайльными изгибами, которая занимает в здании самый большой объем. А ведь симметричная лестничная клетка обычно замкнута и статична, очень трудно совместить ее с другими залами, добиться плавного перетекания пространств.

Интересно, что фон Гоген стремился к чему-то подобному, когда строил на рубеже столетий столичные особняки. Но работа над образом недворянского дома привела зодчего в конце концов к модерну – и к его самому удачному творению, особняку балерины Матильды Кшесинской на Большой Дворянской улице (сейчас улица Куйбышева). Ключевым принципом для фон Гогена стала последовательно проведенная асимметрия, означавшая искания нового стиля – не только в архитектуре, но и в жизни. Ведь осевые композиции напоминали о дворцовых ритуалах эпохи абсолютизма, асимметрия же, наоборот, созвучна камерности, приватности. Маленькой революцией в столичной архитектуре стала асимметричная лестница дворца великого князя Владимира Александровича (Дом ученых), устроенная еще в 1880-е!

«В знак вашей любви скрепите свое согласие подписями»

Но лестницу делают для внутреннего употребления, тогда как жители города видят в первую очередь фасады домов. И здесь также развернулась борьба старого и нового. В случае со Спиридоновым именно Китнер своей оранжереей на втором этаже придал комплексу асимметрию, при том что парадный центр, напротив, остался симметричным снаружи и внутри. Фон Гогену тоже хотелось обособить особняк, оторвать его от примыкающего с запада исключительно скучного ряда доходных домов. Образовался проезд во двор, дающий возможность воспринять дом Варгунина в пространстве. Для сада и оранжерей места не осталось, зато сам фасад получился асимметричным.

Есть в нем, правда, некоторая неопределенность – в отличие от особняка Кшесинской. На момент создания дома Варгунина фон Гоген еще не открыл стиль модерн, а потому оправдание симметрии искал в средневековье и, оставаясь на территории французской архитектуры, использовал мотивы самых ранних отелей XVI – начала XVII веков, в которых отдельные классические детали не образовали еще жесткой иерархии, сохраняя остатки позднеготической свободы. Но так было только в проекте, на практике многое пришлось убрать, прежде всего высокую крышу, характерную для старой Франции. Заметнее стали мотивы рококо, в Париже возможные только в интерьерах.

Идеал дома, говорят про особняк Варгунина любители старины. Едва ли. Есть в его убранстве нечто неискреннее. Это именно публичное место, а не дом, где живут поколения одного рода и исторические стили собираются не одномоментно, по прихоти заказчика, а постепенно, в результате перестроек раз в полвека. Но таких домов уже давно никто не строит. И.С.

|