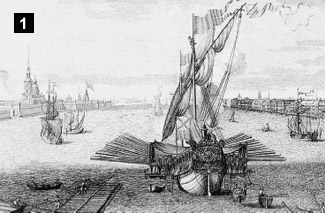

Михаил Махаев. Парад на Неве. 1753 год

1. Галера

Гребной военный корабль, появившийся в России в петровское время, мог успешно маневрировать при безветрии и на мелководье. Благодаря этим качествам Петр выиграл решающие сражения на Балтике: у мыса Гангут он перехитрил скисший без ветра парусный шведский флот, а у острова Гренгам заманил шведов на мелководье. Когда Северная война закончилась, контр-адмирал Матвей Змаевич по приказу Петра I занялся сооружением Галерной гавани – места, где суда можно было вытащить на сушу и дать им спокойно перезимовать. Как выглядело галерное весло длиной от 5 до 15 метров, можно посмотреть в Военно-морском музее, а муки матросов, налегавших на такие весла целыми днями, вошли в поговорку. C’est une galere («как на галере») – говорят французы про ужасно тяжелое дело.

2. Кроншпицы

Сторожевые здания Галерной гавани с 1725 (!) года стоят на валах при входе в канал, соединяющий залив и гавань. До 1756 года были деревянными, затем их перестроили в камне, сохранив первоначальный проект архитектора Доменико Трезини. Сейчас в одном из зданий устроен Музей истории спасания на водах.

Рождественская гонка буеров. 1913 год

3. Буера

Рамы на коньках под парусом в Петербурге к началу ХХ века превратились из средства передвижения в спортивный снаряд. В первой буерной гонке в 1882 году участвовало шесть буеров, а в 1913-м – более сотни.

Улицы Гавани заливало даже при небольшом наводнении

4. Наводнение

Самое страшное слово для жителей Гавани. Низкий берег заливало даже при небольшом подъеме воды. Если до домиков не докатывалась морская волна, их затапливала выходившая из берегов Глухая речка (Шкиперский проток). Пушкин не случайно поселил Парашу из «Медного всадника» в Гавани, «близехонько к волнам, почти у самого залива», – бедный Евгений после бури не нашел даже следа дома, унесенного волнами. «Пожитки бедной нищеты, / Грозой снесенные мосты, / Гроба с размытого кладбища / Плывут по улицам» – это тоже о Васильевском острове, об окрестностях Смоленского кладбища.

|

|

После того катастрофического наводнения 1824 года власти запретили жителям Гавани ремонтировать дома, вынуждая их переселяться в другие районы города. Но «гаванские» привыкли к своему неблагоустроенному захолустью и переезжать на другую сторону реки, где большинство из них никогда и не бывали, отказались.

Безработные на общественных работах в Гавани. 1906 год

5. Суворовские подсыпки

На картах конца XIX века район Гавани обозначался как Суворовский участок. По проекту военного генерал-губернатора Александра Суворова, внука знаменитого полководца, в 1860-х годах на главных улицах Гавани проводились работы по подсыпке грунта – до того они представляли собой «каналы, в коих круглый год стояла вода». Подсыпка и укрепление берегов продолжались до 1930-х годов. На них часто задействовали безработных.

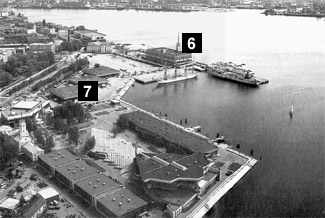

Панорама Гавани. 2002 год

6. Морской вокзал

Нынешнее здание – не первый морской вокзал и не последний. Собственники, купившие его после банкротства Балтийского морского пароходства, жалуются на то, что вокзал устарел: мол, причал расположен на уровне первого этажа, а главная палуба больших судов – гораздо выше. Нынешнее здание, получившее, кстати, Госпремию (архитектор Виталий Сохин), решено снести и возвести на его месте новый пассажирский терминал.

7. «Ленэкспо»

В 1968 году для выставки «Инрыбпром-68» на берегу залива возвели четыре стеклянных павильона, еще два расположились у Дворца культуры имени С. М. Кирова. Постепенно к ним пристраивали все новые здания, нынче же планируется радикально обновить всю территорию, примерно таким же способом, как и соседний Морвокзал.

8. Намыв

По улице Шкиперский Проток целыми днями ездят грузовики, и гладь залива уже не гладь, а стройплощадка: здесь намывают 450 гектаров новых территорий для пассажирского порта. У его причалов должны будут швартоваться громадные круизные лайнеры и паромы, тысячи туристов заполнят новые многоэтажные отели, рядом поднимутся деловые центры, магазины, элитные дома, Западный скоростной диаметр свяжет Васильевский с материком, захватив Крестовский остров. Это все – из пресс-релиза, а как будет на самом деле, сегодня никто не скажет. Анна Петрова

|

|

|

|

Зрители наблюдают за гонкой буеров на заливе. 1913 год

|