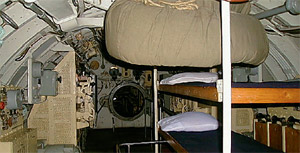

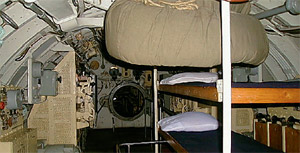

Экспериментальная подводная лодка

на ходовых испытаниях. 1912 год

троительство постоянной гавани для галер началось после подписания в 1721 году Ништадтского мира со Швецией. Петр I больше не опасался рейдов вражеского флота к берегам Невы, и галеры перевели от их временной стоянки у истока Фонтанки к заливу. Руководство работами было поручено контр-адмиралу галерного флота Матвею Змаевичу. По его приказу соорудили плотину в устье Черной речки (Черными речками в Петербурге в XVIII веке называли любые безымянные протоки с темной водой, но эта вскоре стала Шкиперским протоком), засыпали само устье, и вода заполнила вырытый прямоугольный бассейн.

На карте 1738 года хорошо видны галерные сараи, искусственные молы и слобода среди болота

На его берегах скоро поднялись вытянутые галерные сараи (галеры достигали в длину пятидесяти метров), эллинги, казармы для матросов, фортецию укрепили палисадом из бревен и земляными валами. С залива в гавань можно было попасть только по искусственному каналу, образованному двумя дамбами из бревенчатых ряжей, заполненных камнями. Понятно, что вход в канал охранялся. В мирное время пушки подавали сигналы для Адмиралтейства, если вода в заливе поднималась на три метра выше ординара, Доменико Трезини, автор Петропавловского собора, украсил вход в канал двумя подзорными башнями с сигнальными флагштоками – кроншпицами.

|

|

Они и сегодня смотрятся эффектно в панораме острова. Сначала работами занимался Иван Коробов, архитектор первого Адмиралтейства, а спустя семьдесят лет в гавань пришел Андреян Захаров, перестроивший Адмиралтейство и придавший ему тот вид, который мы наблюдаем сегодня.

В этой преемственности нет ничего удивительного: и Адмиралтейство, и Галерная гавань подчинялись морскому ведомству, чьими штатными сотрудниками были оба архитектора. Захаров укрепил берега канала гранитными набережными со спусками и разработал проект Малого бассейна, построенного в 1830-х. Его акватория отделялась от Большого бассейна шлюзами и позволяла ремонтировать корабли в сухом доке, ведь уже с 1746 года гавань была не только стоянкой галер, но и галерной верфью. К середине XIX века, когда гребной флот стал неактуален, гавань превратилась в лабораторию-полигон других вооружений. Здесь испытывали и экспериментальные подлодки, и первый гидросамолет – его в 1913 году поднял с глади бассейна сам конструктор, Игорь Сикорский.

В тандеме с опытной авиастанцией действовала Центральная радиолаборатория, которую Морское министерство, возлагавшее большие надежды на разработки Александра Попова, перенесло сюда из Кронштадта. Так, в гавани провели первые опыты по радиолокации: летчики заходили со стороны моря с различных направлений, а опытная аппаратура, установленная в западном кроншпице, фиксировала отраженные сигналы. Для радиолаборатории приспособили цеха пироксилинового завода, располагавшегося между Наличной улицей и бассейном гавани. Сегодня от завода осталась лишь водонапорная башня, а лаборатория переросла в НИИ радиоаппаратуры и еще с десяток мощных секретных заводов – «почтовых ящиков», разбросанных по всему Советскому Союзу. Одно из дочерних предприятий – завод «Прибой» на левом берегу Шкиперского канала (сейчас лишь бизнес-центр «Прибой»). Продвинутые радиолюбители в 1970-е наведывались на местную свалку, где можно было поживиться бракованными деталями. Сегодня Галерная гавань уже не военный объект, и любители парусного спорта надеются, что, когда Шкиперский мост наконец сделают разводным, гавань станет замечательной стоянкой для яхт. А. П.

Гидросамолет конструкции Игоря Сикорского. 1913 год

|

|

|

|

|

|

Личный опыт

Дарья Агапова

арт-критик – о силе воздействия подводной лодки

|

На Наличной улице есть специфический музей – мемориальный комплекс подводной лодки «Д-2» («Народоволец»). Лодка постройки 1920-х годов, архаичной конструкции, но сам мемориал посвящен подвигам подводников Балтийского флота во время Второй мировой войны. Условия службы на таких старых машинах были чудовищные, нечеловеческие, хуже, чем на галерах. Жизненная и историческая фактура потрясающая, экспозиция же замшелая и вялая. В 2000 году там был показан один из лучших проектов фестиваля «Современное искусство в традиционном музее» «Института Про Арте». Это когда художники создают инсталляции специально для конкретного музея, в диалоге с ним. Художницы Наталья Першина-Якиманская по прозвищу Глюкля и Ольга Егорова по прозвищу Цапля справились с замшелостью просто: выключили свет. Пространство в подводной лодке клаустрофобическое, все время надо пригибаться и проползать в какие-то люки, и в темноте страшно. На входе зрителям выдавали фонарики и аудиоплееры с саундтреком. Проект назывался «Элоиза и Абеляр, или Пять подвигов подводной лодки». Пока вы стукались головой о притолоку, приятный голос читал вам отрывки из мемуаров ветеранов-подводников вперемешку с перепиской несчастных средневековых возлюбленных. Художницы назвали подлодку лучшим местом для исследования отношений любви и долга, страсти и самоотречения. И опыт действительно удался. Зрителя просто заставляли задуматься и примерить суровые обстоятельства на себя. В середине маршрута нужно было посмотреть в перископ, чтобы увидеть специально нанятую девушку в белом платье, которая с берега махала платком. А в конце, уже теряя надежду выбраться из тесного, темного и душного кошмара, посетитель вляпывался в лужу кетчупа на полу, поскальзывался и начинал падать. Но тут его с двух сторон ловко подхватывали под локти сильные матросские руки и переставляли на «сушу». Это редкий в наших краях проект, который обращен не к зрению и интеллекту, а к простым телесным переживаниям. Очень действенно.

Считанные кубометры пространства подлодки – лучшая фактура для рассказа об отношениях любви и долга

|