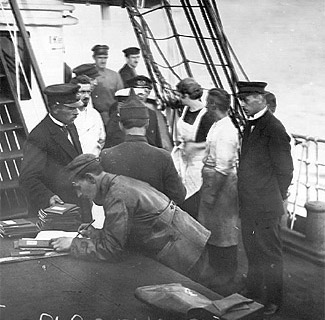

Встреча французского президента Раймона Пуанкаре на пристани у Английской набережной. Июль 1914 года

онятие «пассажирский порт» в XVIII–XIX веках и не могло существовать: вольных путешественников, подсаживающихся на купеческие суда, было так немного, что и проблемы, где их попредставительнее встретить на невской земле, не возникало. Петербург, хоть и создавался ради окна в Европу, как порт обладал крупными недостатками. Самый главный – это мелководье залива, не зря прозванного Маркизовой лужей. Войти в фарватер Невы могли лишь корабли с осадкой не более двух с половиной (!) метров. Большин ство судов останавливалось в Кронштадте. Там товары и пассажиры перегружались на мелкосидящие парусные боты – лихтеры. Те, опасаясь мелей, шли только с попутным ветром и в светлое время суток. Путь, на который сегодняшний «метеор» тратит полчаса, растягивался тогда чуть ли не на неделю. Путешественники изнывали и мечтали о буксире. Сам порт существовал в городе рассредоточен-но: якорные стоянки, склады-буяны, причалы, пункты сбора таможенных пошлин были раз-бросаны по всей дельте. Повезло тем пассажирам, кто доплыл до стрелки и сошел на гранитный пандус у Биржевой площади. Писателя

Александра Дюма в 1858 году высадили в районе Адмиралтейского канала (он, правда, тоже остался доволен).

Буксиры и пароходики у причалов Английской набережной. 1858 год

Пароходные общества

В 1815 году английский предприниматель Карл Берд, построив первый русский пароход «Елизавета», наладил регулярное сообщение между Петербургом и Кронштадтом. Позже ушлый англичанин приобрел исключительное право на организацию пароходного сообщения по Балтике, Каспийскому, Белому, Черному и Азовскому морям, а также по крупным рекам России. Русские пароходные общества оказались подавлены бердовской монополией. Однако именно в эти годы на Балтике открылись регулярные пароходные линии, связавшие Петербург с Европой. Каботажные суда, поддерживавшие сообщение с Ригой и финскими портами, швартовались к набережным Васильевского острова ниже 10-й линии. Почтовые пароходы подходили к пристани на противоположном берегу Невы, у Английской набережной. Здесь также стояли императорская яхта и пароходы морского ведомства. Сюда причаливали корабли, на борту которых находились царские особы и высокопоставленные гости, прибывавшие в Петербург морем. Если заменить императорскую яхту многоэтажными круизными лайнерами, финские пароходики – непритязательными сухогрузами с названиями вроде «Волго-Балт» и «Д-1363», сослать грузовые суда на Гутуевский остров, куда перевели порт в 1860-е, а небольшие пассажирские корабли – в гавань, то мы получим современное расположение причалов в городе.

Проверка паспортов у пассажиров. 1924 год

|

|

Причалы города

Проблема невского мелководья со временем становилась все более острой. Купцам приходилось собирать товар по всей Неве. Современник вспоминал: «Сало нагружается у Бердова завода, конопляное масло и поташ у Горного института, пенька и лен у Тучкова буяна и у Гагаринского буяна, зерновой хлеб и льняное семя под Невскою лаврой». К тому же еще из-за недостаточной глубины фарватера крупнотоннажные корабли не могли подойти к берегу вплотную. Операции растягивались на недели, товар дорожал, а когда с 1855 года реку перегородил Николаевский мост и все корабли вынуждены были останавливаться ниже по течению, купечество начало жаловаться открыто.

После долгих споров и конкурсов решено было строить Морской канал от Кронштадта к Петербургу прямо по дну Финского залива и углубить Неву у берегов около Николаевского моста. Землечерпалки трудились на реке весь 1889 год, и уже в следующую навигацию к Васильевскому острову смогли пристать корабли с осадкой до шести метров. Торговые суда постепенно переместили на Гутуевский остров – там выстроили огромный деревянный элеватор, оборудовали хлебно-лесную гавань, соорудили мол-«гребенку» с лесными складами. Пассажирские же суда, прибывавшие и отправлявшиеся в Европу, еще долго швартовались у набережной Лейтенанта Шмидта. В том числе и два «философских парохода», на которых осенью 1922 года большевики выслали из страны цвет нации: «контрреволюционных» философов, врачей, экономистов, вузовскую профессуру – тех, кого, по выражению Льва Троцкого, «расстрелять не было повода, а терпеть стало невозможно».

Павильон Всесоюзного общества «Интурист». 1933 год

Вокзалы

Вероятно, в 1930-е, когда Балтийская контора Совторгфлота расширила пароходно-пассажирское сообщение с портами Западной Европы, был построен и первый морской вокзал. Его украшала эмблема Всесоюзного акционерного общества «Интурист», внутри к услугам приезжающих и местных пижонов был просторный ресторан. Регулярные рейсы прибывали из Лондона, Гамбурга, Стокгольма и Роттердама, в августе 1932 года открылась пассажирская линия Ленинград – Нью-Йорк. Черную насмешку можно увидеть в расписании, утвержденном в мае 1941 года. В насильно присоединенную к Советскому Союзу Прибалтику пущены пароходы с «говорящими» названиями. В Таллин – «Иосиф Сталин» и «Вячеслав Молотов», в Ригу – «Сибирь».

Ресторан Морвокзала. 1933 год

Скромное деревянное здание, видно, уже тогда воспринималось как временное. В конце 1930-х тему «Морской вокзал в Ленинграде» предлагали студентам Академии художеств в качестве дипломной работы. Некоторые эскизы огромных зданий-фантомов, созданных выпускниками, и сейчас можно купить в галереях города. В 1960-х морской вокзал решили построить в гавани. В 1973 году в конкурсе победил проект архитектора Виталия Сохина. Строительство из-за технических новаций фасада, в котором хотели видеть «раздутые ветром паруса», растянулось на долгие годы, завершившись лишь в 1983-м. Ожидаемого потока туристов так и не случилось. А новый собственник, которому вокзал достался после банкротства Балтийского морского пароходства, недавно решил здание вообще снести. Это, во-первых, дешевле, чем его ремонтировать, а во-вторых, оно, мол, и морально устарело. Построят другое – высокое, огромное, «с торговыми площадями». А. П.

|