Торжественное возвращение ополчения на Исаакиевскую площадь. 1814 год

ак и все новые огромные здания, что нагло высовываются из старой застройки, Исаакиевский собор очень долго не вписывался в ландшафт и казался чужим. Критику Александру Бенуа он виделся гигантской чернильницей с золотой крышкой. Полюбили Исаакий и признали «безусловным шедевром» лишь в 1950-е годы.

Ранние версии

Поскольку для православных верующих выражение «храм основан» означает освящение алтаря, то Исаакиевский собор является одним из старейших в Петербурге: он лишь на семь лет моложе города. Петр I заложил его как своеобразный памятник себе, ведь на праздник святого Исаакия Далматского (30 мая) приходится день рождения самодержца. Первое скромное здание на берегу Невы, на месте будущего Медного всадника, не претендовало на роль главного храма столицы, будучи предназначено работникам Адмиралтейства, – впрочем, тогда весь левый берег был лишь скромным предместьем.

Кафедральный храм собирались возвести на стрелке Васильевского острова, только из этого ничего не вышло, и Собором с большой буквы долгое время оставался Петропавловский. Сложилась двусмысленная ситуация: большинство горожан чаще видели его издалека, нежели бывали внутри. Не только стены цитадели, но и широкие воды Невы отделяли их от главной церкви, словно бы принадлежавшей другому городу, куда при отсутствии мостов и общественного транспорта было не так просто попасть. Выбор места для храма не является чисто архитектурной задачей. В традиционном европейском городе это вопрос организации всего пространства, ведь где кафедральный собор, там и центр города, его сердце. Странным образом в первые полвека существования Северной столицы крупные храмы упорно основывали на окраинах – Никольский, Князь-Владимирский, Андреевский – либо вообще за городом – Троицкий в Александро-Невской лавре, Смольный. Екатерина II повелела наконец исправить сей недостаток, затеяв обновление Исаакиевского собора. Этому поспособствовало наводнение, повредившее старый храм. В результате

здание передвинули метров на триста от неспокойных невских волн, на край Адмиралтейского луга. Никакой особой площади там в ту пору не было. А место символичного памятника Петру вскоре занял буквальный – Медный всадник.

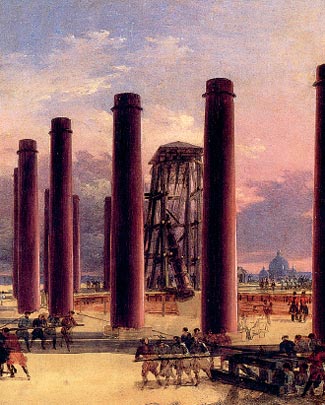

Колонны устанавливали вручную, с помощью блоков и лебедок, раньше, чем строили стены

|

|

Вариант Ринальди

Строительство нового собора, однако, затянулось, и после смерти императрицы Павел I, во всем стремившийся действовать наперекор своей матери, задумал совсем другой городской центр. Для чего было затеяно строительство не только нового дворца – Михайловского замка, но и нового собора, Казанского, место для которого выбрали более осмысленно – на главной магистрали. Тогда же на скорую руку завершили Исаакиевский, что породило стишок, отождествивший эпохи Екатерины и Павла с каменной и кирпичной частями неуклюже доделанной церкви: «Се памятник двух царств, обоим им приличный: / Низ мраморный, а верх – кирпичный». В любом случае замечательный замысел Антонио Ринальди, соединившего план римского собора Святого Петра с русским пятиглавием, получил убогое, упрощенное воплощение, которого автор, впрочем, уже не увидел. В следующую эпоху, при Александре I, закончив один собор, Казанский, все-таки недостаточно большой, чтобы стать главным, решили

подправить неудачный вид другого, причем поначалу речь шла именно о «перестройке» (как и в случае с захаровским Адмиралтейством). Некоторое время над центральными площадями города возвышалась величественная руина алтарной части, которую пытались приспособить к новому зданию.

Именно ее мог видеть пушкинский Евгений, когда спасался от наводнения на ступенях «нового дома» со львами. И год спустя фоном для кровавых декабрьских событий служил не собор, но забор, ограждавший все те же руины. Пушкин до конца дней своих так и не увидел Исаакий завершенным. Все, что мог разглядеть в перспективе Дворцовой площади поэт, выходя из дома на Мойке, – лес колонн да строительные леса.

Чем сердце успокоилось

К моменту когда собор наконец открыли, архитектурные вкусы в России поменялись решительным образом. Впрочем, Николай I бережно обошелся с проектом, утвержденным его братом, и не пытался реализовать здесь свое понимание «народности», настаивая на стилизации старинных русских храмов. Впрочем, не такой уж Исаакий и нерусский. Во-первых, как и собор Ринальди, он о пяти куполах, хотя малые главы теперь не более чем

верхушки приставленных к основному объему звонниц. «Католический» витраж полуприкрыт внутри русским иконостасом, пусть и с колоннами, но главное – крестово-купольная система сводов, с давних пор присущая православному зодчеству. Правда, эта форма конструкции искусно спрятана за классическими фасадами, колоннами портиков и купола. При поверхностном взгляде здание – самая обычная неоклассическая церковь, разве только слишком большая. Нечто подобное можно встретить во многих городах: и в Хельсинки, и в Копенгагене. Но архитектору Огюсту Монферрану не надо было далеко ходить за примером. В Париже, откуда он прибыл, как раз завершилась столь же долгая и изнурительная эпопея со строительством церкви Святой Женевьевы в Латинском квартале. Ее-то купол зодчий и привез в Россию, увеличив и удорожив, – французы обошлись без гранита и позолоты. Но то, что внизу, отличается от нашего собора куда радикальней. Так, хотя в стенах парижской церкви и нет окон, освещены своды безупречно, тогда как творение Монферрана прежде неприятно поражало скудностью света, и только с появлением электричества стало наконец возможным рассмотреть фрески Карла Брюллова.

Зато оба здания впоследствии лишились своей изначальной функции, оттого что правителям двух стран показалось, что современный человек в храмах традиционной религии, по крайней мере таких больших, уже не нуждается. В конце XIX века (Третья республика) церковь Святой Женевьевы стала Пантеоном – местом упокоения великих людей Франции (Монферрану, кстати, не удалось получить разрешение на устройство в петербургском храме даже одной могилы, своей). Исаакий отобрали у верующих немного позже, при советской власти, причем по примеру парижан подвесили в нем маятник Фуко – между прочим, самый длинный в мире. А ведь впервые свой опыт французский физик продемонстрировал именно в церкви Святой Женевьевы. В России же, по замыслу новой власти, посетители музея должны были воочию убедиться в механическом устройстве вселенной, не подвластном никакой религии. И при всей абсурдности соседства архитектурного памятника с подвижным агрегатом лучшего выражения идеи центра города – да что там города, всего мироздания (здесь, не в Москве!) – не придумаешь. Можно пожалеть, что в 1986 году маятник демонтировали, спрятав в тамбуре западного портала, тяжелые двери которого никогда не открывают. Что же до его парижского собрата, он, напротив, недавно воссоздан. Исаакиевский собор так и не возвратился полностью в лоно церкви – службы в нем проходят лишь по большим праздникам, зато музей работает постоянно. Слишком большой храм служит выставкой изделий из полудрагоценных камней, смотровой площадкой и просто ориентиром, заметным издалека. Ну и, конечно, символом старого классического Петербурга. Иван Саблин

|

|

|

|

|

|

Зодчий

Огюст Монферран

(1786–1858)

|

Огюст Монферран один в один повторил судьбу своего соотечественника Тома де Томона. Спустя поколение он тоже добился высочайшей благосклонности уже одной принадлежностью к французской нации, почитаемой тогда в России за собрание каких-то сверхчеловеков, – и это несмотря на кровопролитные войны с Наполеоном, произошедшие незадолго до того. Монферрану не пришлось, как Томону, подделывать подписи на чужих проектах, но и в его случае звание архитектора не было подкреплено ни формальным свидетельством, ни какой-либо демонстрацией навыков. Монферран пошел другим путем: он польстил царю, преподнеся альбом с пятьюдесятью (!) набросками некоего большого храма в разных

стилях. Такое усердие Александр I не мог не оценить, утвердив один из представленных вариантов. Альбом, кстати, сохранился, но не опубликован, а жаль. Было бы интересно увидеть все варианты, ведь и самый искушенный современник Монферрана едва ли знал такое количество стилей. Успех неуклонно сопутствовал архитектору. Даже когда стало понятно, что задуманная им конструкция с использованием остатков прежней постройки никуда не годится, царь все равно не отставил его, напротив, повелел другим, более опытным зодчим помогать Монферрану. В

дальнейшем архитектор, как бы ни был загружен работами над основной постройкой, брал и другие заказы, но уж только у самых знатных вельмож: князей Гагариных, князей Демидовых. Поэтому немногочисленные его творения почти все находятся в одном месте, в самом центре Петербурга, подобно планетам Солнечной системы окружая солнце – Исаакий. Монферрану действительно поначалу не хватало технических навыков, но к окончанию строительства собора зодчий уже мог считаться одним из опытнейших мастеров Европы. Выходит, что грандиозная стройка стала его университетами, пусть выпускной экзамен едва ли был сдан на отлично. Речь может идти лишь о твердой четверке… хотя, конечно, большинство горожан с этим не согласятся.

На западном портике Огюст Монферран изображен в античной тоге с моделью собора в руках

Небесная механика

Маятник Фуко, наглядно демонстрировавший вращение Земли, был гвоздем экспозиции Антирелигиозного музея. На полу устроили круговую площадку с насечками, по которой было заметно, что плоскость качания огромного маятника поворачивается по часовой стрелке. Снимок 1948 года хорошо передает атмосферу эксперимента: экскурсовод мудрено объясняет принцип действия, посетители, хмуря лбы, пытаются вникнуть, дети не дыша следят за шаром, который с каждым махом приближается к поставленному гидом бруску. Наконец брусок сбит, что вызывает коллективный вздох облегчения. А все-таки она вертится!

Служба в Исаакиевском соборе. 1860-е годы

Маятник Фуко с 1931 по 1986 год демонстрировал триумф науки над религией

|