В Готической капелле по иронии судьбы устроена церковь Александра Невского – главного борца с готическими влияниями

римерно в середине своего правления, к началу 1780-х годов, императрица Екатерина II прослышала о смене стиля в Западной Европе, где барокко окончательно вышло из моды, уступив дорогу очередному изводу классицизма. Применительно к садам и паркам это означало, что на смену регулярным ансамблям с прямыми аллеями и подстриженными деревьями пришла свободная планировка, где все должно было напоминать нетронутую природу, но лишь напоминать, ибо в действительности природа эта была еще как тронута: подправлена, усовершенствована, а главное – снабжена, как тогда говорили, характером. Скучные северные пейзажи окрестностей Петербурга казались совершенно бесхарактерными и потребовали немалых усилий, чтобы произвести на свет настоящие английские парки, где на небольшой территории оказывались собраны и эффектные виды, и экзотические сооружения: всякие китайские беседки, готические капеллы или античные руины. Французский парк, образцом которого является Версаль или подражающий ему Верхний парк в Петергофе, представлял собой подобие храма живого бога – правителя страны, и все, что происходило в такой резиденции, носило характер ритуального почитания монарха. По широким аллеям, соблюдая субординацию, церемонно двигалась свита придворных, послов, фельдмаршалов и прочих официальных лиц. Они осматривали аллегорические объекты в определенном порядке, переходили от одного «алтаря» к другому, впечатляясь величием правителя. Английский же парк напоминал скорее частный музей со бранных со всего света курьезов, неважно, подлинных или в весьма приблизительных копиях. Наслаждаться таким музеем следовало в одиночку во время прогулок по узким дорожкам, не похожим на аллеи современных публичных парков. По желанию Екатерины первый в России сад нового типа был разбит как раз в Петергофе и назван незамысловато – Английским. Затем императрица переключилась на Царское Село, где велела построить необъятных размеров Китайскую деревню, не чету какой-нибудь одинокой пагоде из европейских садов. Но в Петергофе геополитика никого не волновала, зодчие предпочли упражняться на темы средневековой готики.

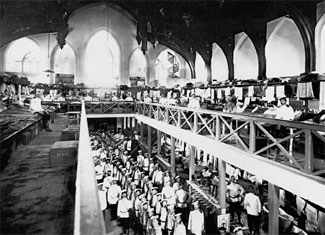

В Императорских конюшнях во время Первой мировой войны был устроен госпиталь

Готика романтиков

Хотя примеры неоготики встречаются и на улицах Петербурга, и в какой-нибудь скромной подмосковной усадьбе, Петергоф в XIX веке превратился просто в полигон различных «готических» экспериментов. В 1826 году к востоку от Нижнего парка император Николай Павлович основывает поместье Александрия, названное так в честь его супруги, – настоящий музей рыцарской романтики, навеянный книгами Вальтера Скотта. Как и полагается, для него сочинили собственный герб, а в парке даже нашли подлинные руины: в 1720-е годы Меншиков не успел закончить здесь строительство своей усадьбы Монкураж.

Если к созданию Английского парка не смогли привлечь ни одного англичанина, то главную достопримечательность нового парка – дворец Коттедж – доверили одному из шотландцев, приглашенных в Россию истосковавшимся по своим соотечественникам архитектором Чарльзом Камероном. Петербургские пригороды стали для шотландской команды Камерона чем-то вроде черты оседлости: ни в столице, ни в других городах им строить не предлагали. У автора Коттеджа странное имя Менелас, то есть Менелай – легендарный спартанский царь из «Илиады», – видимо, псевдоним, следствие массового увлечения Древней Грецией.

Помимо «подлинного английского коттеджа» Александрию украшает еще и «подлинная готическая капелла», творение одного из крупнейших зодчих Германии – Карла Шинкеля. Он, правда, никогда в России не бывал, а этот свой проект создал без всякой надежды на осуществление, как чистую фантазию. В родной Пруссии ему почему-то все не удавалось гармонично объединить в равной мере интересовавшие его Древнюю Грецию и Средневековье. Так, вместо задуманного гигантского готического собора в Потсдаме зодчий был вынужден возвести нечто вроде петербургского Исаакия, только гораздо меньше. Настоящие соборы оставались в мечтах и на бумаге – в рисунках и акварелях зодчего, причем он, как и другие романтики, не признавал урбанистической природы готического стиля, помещая свои воображаемые храмы то в чащу леса, то на пустынный морской берег.

|

|

Пейзажный парк мог стать идеальной декорацией для такого фантастического Средневековья, где нет ни замков, ни монастырей, ни городов, зато есть готический колодец и беседка. Приходилось огра ничиваться малыми формами, и эта капелла кажется каким-то выставочным па вильоном фирмы – производителя типовых модулей для неоготических церквей: одна пробная деталь, виртуозная по исполнению, но на памятники

Средневековья не похожая. Словно бы в издевку над немецкими романтиками ее не только обратили в православие, но и посвятили Александру Невскому – главному борцу с немецким влиянием.

Придворные конюшни напоминают английский замок

Готика инженеров

После Шинкеля над приданием Петергофу готического облика трудились по большей части обрусевшие французы. Людвиг Шарлемань построил кавалерские дома и сторожку у въезда в Александрию, а Николай Бенуа, основатель знаменитого художественного семейства, подарил городу гигантские придворные конюшни и необычный вокзал-собор, где вместо алтарей – платформы.

Кто-то хорошо сказал об этом вокзале: из-под этих сводов новые паладины отправлялись воевать с неверными – турками… Впрочем, вышло

так, что воевать гвардейским полкам, расквартированным в Петергофе, пришлось в Крыму как раз с французами и англичанами, соотечественники которых вдохновили Бенуа на создание фантастического гибрида заводского цеха и средневекового храма. Как и конюшни, вокзал необычайно близок к поздней английской готике, в нем, как и в Коттедже, уже нет и тени пресловутой «устремленности вверх». Но на смену уюту и романтике уединенной усадьбы приходит практический дух и дерзость инженеров. Готику возвращают городу. Причем городу современному, ведь теперь в ней видят одни лишь смелые конструкции и жизнеутверждающий пафос.

Русская готика

Во главе сторонников такого нового подхода оказывается француз – архитектор и пионер реставрационного дела Эжен Виолле-ле-Дюк. Его большой поклонник в России – Николай Султанов, еще один зодчий, не пожелавший променять элитный пригород на столичные кварталы. Его главное творение – собор Петра и Павла – знаменует поворот в Петергофе к отечественному средневековью, которое в те времена тоже называли готикой, термин же «псевдорусский стиль» использовали только враги подобного зодчества. Впрочем, даже у них не поднялась бы рука на Султанова: слишком нетривиально подошел он к древнерусскому искусству, счастливо избежав тех примитивных шаблонов, что известны по Спасу на Крови, не говоря уже о храмах, построенных по проектам архитектора Константина Тона. Один из них – Петропавловский собор уланского полка – открыл русскую страницу в истории Петергофа. Этот старый собор стоял среди казарм на полпути от вокзала к Большому дворцу, ничем не отличался от других подобных церквей с гипертрофированно большими луковками и, как почти все они, в 1930-е годы исчез – расстались с ним без сожалений.

Иное дело новый Петропавловский собор. Поставленный рискованно близко к европейской барочной резиденции, он парадоксальным образом легко с ней ужился. И ни советские реставраторы, ни немецкие оккупанты не смогли уничтожить этот высоченный собор, хорошо заметный с невских просторов. Интересно, а что бы сказал основатель Петергофа, загляни он в будущее, где в двух шагах от его любимого детища бросается в глаза столь неожиданное возвращение старой Московии?!

Стиль собора Петра и Павла называли «псевдорусским» или «русским готическим»

На самом деле не такие уж они и чужие друг другу, Большой Петергофский дворец и этот Петропавловский собор. До крайности усложненная

форма храма навеяна шатровыми церквями XVI века, возникшими вследствие своеобразной интерпретации идей итальянского Возрождения, а пятиглавая дворцовая церковь Бартоломео Растрелли – результат сильного желания дочери Петровой возродить допетровские мотивы. Нет непреодолимой границы, которая отделяла бы «русский стиль» от всех иных стилей – нерусских, и мир не кончается за оградой Верхнего

сада. Более того, пейзажный Петергоф – парки Английский, Александрия, Колонистский, Луговой – не менее уникален и интересен, чем другая, всемирно известная парадная часть столицы фонтанов. И. С.

|