ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ: О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ

Конец утопии

Кто бывал на острове лет пять-десять назад, согласится, что прежнего Крестовского больше нет. Стоит ли сожалеть о нем? Этот обособленный район казался каким-то не вполне состоявшимся. И может быть, поэтому был изменен так радикально.

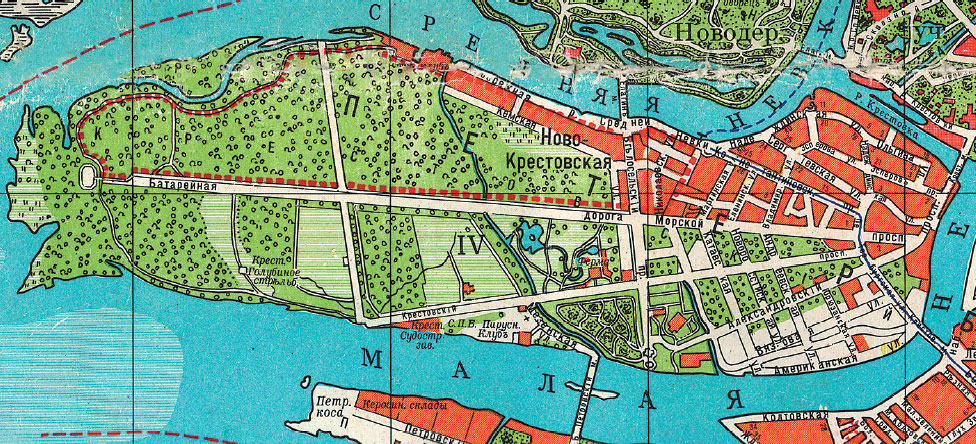

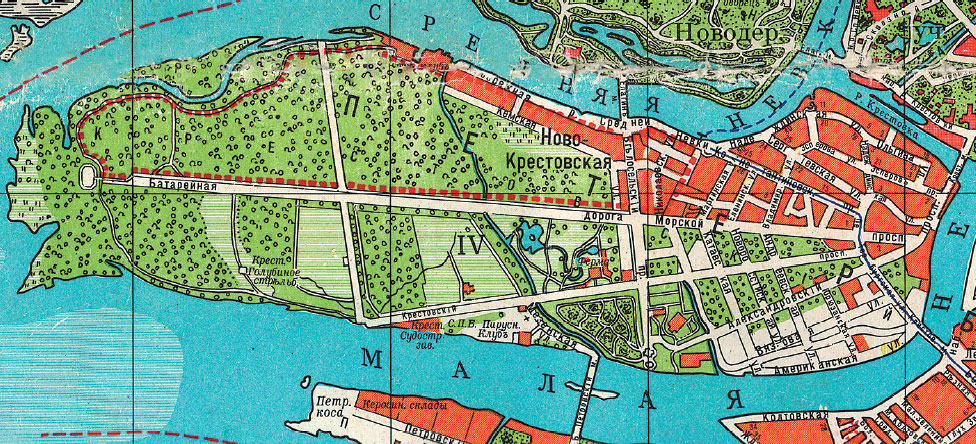

На карте 1914 года хорошо видны пять проспектов-лучей, прорезающих остров. А также исчезнувшие Американская улица, Парусный клуб на берегу Малой Невки, маршрут конки, которая ходила по Константиновскому проспекту до Елагина моста

строва невской дельты сразу стали для городских архитекторов площадками для планировочных экспериментов. Ведь каждый остров – точно самостоятельный город. Уже по картам XVIII века можно видеть, что для Елагина, Каменного и Крестовского выбраны варианты регулярного плана, где улицы подобны расходящимся лучам. Аналог такой планировки легко отыскать и в других районах города. Самый известный – три луча (Невский, Гороховая, Вознесенский), отходящие от Адмиралтейства. Но на Крестовском острове лучами-магистралями служили не проспекты, а аллеи огромных парков.

В XIX веке, по мере того как по всей Европе в моду входило подобное хитросплетение прямых широких улиц, образующих звездчатые перекрестки-площади, в садах и парках, наоборот, отказывались от регулярной планировки в пользу подражания природе. И на Елагином на смену

первым осторожным попыткам прорубить прямые просеки пришел уникальный пейзажный парк. Но это случилось потому, что острову определили садово-парковый статус. Каменный единым парком так и не стал, оттого и сохранил правильную планировку.

Случай Крестовского – особый. Уже давно по перечная Рюхина улица делит остров на две неравные части, из которых одна – садовая, другая

– жилая. И как ни в каком другом месте, здесь можно видеть, как сад постепенно превращается в город, как опробованные сначала на парковых

аллеях принципы планировки начинают применяться в городской среде, чтобы затем на новом, советском этапе вернуться в парк.

Удивительны, однако, чрезвычайно широкие даже по нынешним меркам Морской, Константиновский проспекты, Петроградская улица. Куда ведут эти магистрали? Ведь в системе городских проездов Крестовский остров – большой тупик, место, где лучше оставить машину и пойти погулять. Прежняя скромная и даже нынешняя дорогая застройка неважно согласуются с масштабом этих улиц. Непропорциональность продолжается и в парке, при всех своих достоинствах начисто лишенном уюта. Иначе и быть не могло, ведь эти величественные аллеи созданы не для гуляющих парочек, но для прохождения организованных советских масс. Вот соседний Елагин не притворяется городом и гораздо больше похож на сад.

Главная аллея Приморского парка предназначалась в 1950-е годы для организованного движения советских масс. Сейчас – любимая трасса роллеров и велосипедистов

Стремление к морю

Барочная планировка острова на уровне замысла великолепна, ей лишь не нашлось пока достойного заполнения, архитектуры, соразмерной такому плану. Центральная ось – Морской проспект – лучше чем какая-либо другая магистраль выражает одну из вечных тем Петербурга: стремление вырваться на морской простор. И пускай до недавнего времени она упиралась не в воду, а в землю, в зеленый холм стадиона, хотя бы небо над заливом хорошо видно в конце аллеи, до того она широка. Даже Большой проспект Васильевского острова – а он, между прочим, не длинней Морского – хоть и стремится к морю, но в Гавани «тормозит», сужается. К тому же Морской почти точно совпадает с географической пятьдесят девятой широтой, отражая тем самым устремленность всей городской культуры на Запад. Панораму на другом конце проспекта замыкает труба Петроградского хлебозавода. Но почему-то именно в той стороне сходятся лучи острова, там их «Адмиралтейство». Так и кажется, что забытый автор смелой планировки предполагал возвести здесь, на берегу Малой Невки, какое-то важное здание – например, по аналогии с двумя соседними островами, дворец.

Пять лучей

В советское время предлагали заплести лучи Крестовского в пятиконечную звезду. Ведь их и в самом деле пять, а не три, как в центре. Крайний южный луч – проспект Динамо (Александровский) – ведет с Каменного острова к одноименному стадиону. Второй – Крестовский – проникает глубоко в парк, выходя на берег Невки. Крайний северный – Сергиевская улица, переименованная в советское время в улицу Вакуленчука, которая почти растворилась в хаосе невыразительной застройки, как и многие другие, официально не упраздненные улицы острова: Гребная, Самодеятельная, Юризанская. Странным образом в жилой части есть улицы и чересчур широкие, и чересчур узкие. Впрочем, последние только способствуют стиранию грани между городом и садом: рядом с широкими аллеями – узкие дорожки, между домами – просторные поляны, в глубине дворов – заросли лопухов, непроходимые кусты. Многое из этого уже в прошлом, но кое-где еще стоят отдельные старые дома, словно занесенные сюда из других районов города, образцы разных стилей и эпох.

|

|

Север – юг

До 1917 года на острове преобладали деревянные домишки, которые в революционное лихолетье были разобраны на дрова. Эпоха конструктивизма дополнила регулярный план регулярной же застройкой, которая совсем недавно тоже исчезла. Единственный уцелевший корпус – на Морском проспекте, 29, – воспринимается странным фрагментом чего-то утраченного. На роль музейного экспоната он не тянет: слишком искажен украшательством последних лет. А изначальный облик исчезнувших домов был предельно прост, незамысловата и расстановка. Жилмассив, возведенный на рубеже 1920-х и 1930-х по обе стороны Морского проспекта, строился лишь с оглядкой на освещенность. Параллельные ряды домов задумывались так, чтобы квартирам, выходившим на разные стороны здания, доставалось одинаковое количество света, а тень соседнего дома не лишала жильцов солнца. Поэтому корпуса были ориентированы меридионально и на проспект выходили торцами. Такая застройка была безразлична к городу с его архитектурными традициями. Но удаленное положение острова, отсутствие на нем каких-то ценных памятников и вообще более-менее устоявшегося пейзажа подтолкнули строителей к эксперименту.

Корпуса Крестовского жилмассива выходят на проспект не фасадами, а торцами. Целью архитекторов было дать каждой квартире одинаковое количество света, так чтобы тень здания не ложилась на соседний дом. Фото 1930-х годов

ДЛН

Авторов жилмассива трудно назвать архитекторами, да они бы и сами обиделись на такое «архаичное» звание. Дмитриевский, Ладынин, Носов,

по фамилиям которых этот тип конструкций получил название ДЛН, – прежде всего инженеры, разработчики революционного железобетонного строительства, актуального и теперь, когда дома только рядятся в кирпич. В 1920-е, наоборот, бетонные плиты нередко имитировали грубой штукатуркой, тогда как истинные конструкции были деревянными. Всем хотелось строить из бетона – в этом материале находили высокие эстетические, не одни лишь утилитарные качества, – но советская промышленность отставала от требований времени, и здания, словно созданные для железобетона, приходилось возводить дедовским способом. Примеры настоящего индустриального строительства единичны, местом их сосредоточения и стал Крестовский. Так некогда глухая окраина оказалась в авангарде технической мысли. Главная задача и конечная цель инженерных экспериментов – преодоление архитектуры. Внешние поверхности стен (слово «фасад» здесь едва ли уместно) сугубо рациональны: горизонтали больших окон пересекают вертикали конструктивных опор и так до бесконечности. Длина домов варьировалась, но в принципе

не была ничем ограничена. Здесь наконец удалось достичь максимального единообразия. Кроме протяженности, корпуса ничем друг от друга

не отличались. Итак, повторяемость, скупость деталей, строчно-меридиональный план. Плюс бетон и скоростное строительство, наивысшим достижением которого стал тахитектон. С греческого название этого метода строительства, изобретенного инженером Иваном Рянгиным, переводится как «быстрый строитель».

Стадион «Динамо» можно считать уходящей натурой. Его территория уже продана под жилищное строительство

Вдоль будущего дома с обеих сторон прокладывали рельсы для П-образного подъемного крана, к которому прикреплялась опалубка для создания типовой секции. Установив ее на фундамент, внутрь заливали бетон, затем армировали его, и после застывания опалубку можно было легко переставить на другое место. Так кран проходил всю длину дома, после чего его делали на этаж выше и вновь проводили, штампуя секции второго этажа, и т. д. Строители последующих эпох к первенцу индустриального домостроения должного уважения, похоже, не питали. Здание тахитектона на Крестовском проспекте, 11, никогда по-настоящему не ремонтировалось, давно пришло в упадок и около года назад окончательно исчезло. Последовательное воплощение антихудожественной утопии, таившейся в недрах авангарда, оказалось на редкость безрадостным и убогим.

Об этих домах действительно сложно жалеть – из приятных воспоминаний, связанных с ними, разве что зеленые дворы. К счастью, ни в России, ни за рубежом такой радикализм не оказался востребован. Даже в хрущевские времена жилые кварталы отличались хотя бы планировочным

разнообразием. Крестовский остался чистым экспериментом, исключением из правила. Теперь нет и его. Что дальше? У острова есть шанс обрести

наконец вполне определенное лицо, ведь после всех разрушений он стал почти чистым листом, где можно написать что угодно. Можно вспомнить о славных классических традициях, которые на уровне деталей давно уже используют все кому не лень. Попытаться возвести вдоль Морского проспекта достойный его ансамбль. Усилить и развить лучевую планировку, сделать так, чтобы эти улицы были ориентированы на что-нибудь значимое, куда-нибудь вели. Да возможно ли такое в наши дни? Посмотрим. Иван Саблин

|

|

|

|

|

Белосельско-белозерская топонимика

Хозяева острова князья Белосельские-Белозерские называли улицы в честь родственников: Константиновский и Александровский проспекты, Мариинская, Ольгина, Еленинская, Сергиевская улицы и диковинная Эсперова, в честь генерала Эспера Александровича. Главная аллея, пересекавшая остров от Невки до Невки, именовалась Белосельским проспектом. Теперь – Рюхиной улицей. Это вмешалась топонимика нового

времени, в 1920-е годы заменившая буржуйские названия бодрыми спортивными: в честь игры в рюхи (городки), гребли или команды НКВД «Динамо». Также здесь увековечили кронштадтского матроса Михаила Мартынова, исследователя Антарктиды Михаила Лазарева и народных депутатов созыва 1941 года. Улица с названием Депутатская не может не выглядеть «на пять». Теперь на ней живут судьи Конституционного суда.

|

|

|

|

№7 (79) июль 2009 |

|

|