Момент триумфа: Александр Никольский в день открытия стадиона. 30 июля 1950 года

то произошло в Берлине в 1946 году. Ленинградский зодчий Александр Никольский отправился на небезопасную прогулку за пределы советского сектора. «Идя по открытому пространству, он пересек линию вертикальных столбиков и отправился дальше, готовясь осматривать и рисовать, – вспоминал позже архитектор Игорь Явейн, которому Никольский поведал эту историю. – Между тем столбики эти служили направляющими, по которым из-под земли поднялись решетки. Путь назад был отрезан, а к Никольскому уже бежали английские военные. Офицер, тыча пистолетом под ребра “русскому медведю”, надменно и грубо, “по-колониальному”, командовал, что надлежало делать. Никольский, не меняя положения, величественным жестом протянул ему английский, со всеми печатями бланк, на котором значилось: “Александр Никольский, почетный член Института британских архитекторов”. Ошеломленный офицер вытянулся, отдал честь и спросил, чем может служить».

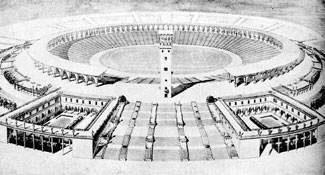

Проект стадиона имени Кирова. Башня и колоннада так и не были построены

Хорошо, что британские военные с таким уважением относились к профессиональным зодчим, потому что «осмотр и рисование» часто приравнивают к шпионажу. Впрочем, еще больше рисковал Никольский, возвращаясь затем в расположение советских частей: ведь он, по сути, совершил хотя и кратковременный, но побег за железный занавес. Однако так сильно хотелось архитектору проникнуть туда, на западную окраину города, что не испугался он ни чужих, ни своих. Куда же шел Александр Никольский?

Берлинский стадион, построенный к Олимпийским играм 1936 года

В поисках собрата

Основатель и лидер ленинградской школы конструктивизма, получивший заслуженное признание не в одной только Англии, Никольский, автор новаторских клубов, жилмассивов, бань, построенных в Ленинграде в 1920-е годы, в предвоенное время пребывал в своего рода внутренней эмиграции. Он был «выселен» на Крестовский остров, где занимался проектированием стадиона и грандиозного парка. Увы, долгое время вся его работа сводилась к созданию архитектурных фантазий, тем более смелых, чем менее осуществимых, – многие несбыточные мечты об острове радости и счастья появились в блокадную зиму или же в эвакуации. Пробираясь через руины Берлина в парковую зону на краю города, Никольский надеялся найти ближайшего собрата своего еще не построенного стадиона. Он хотел увидеть грандиозный спортивный комплекс, созданный для

берлинской Олимпиады 1936 года. Спортивные залы, бассейны, популярная ныне Вальдбуне (Лесная сцена) и сам стадион хорошо сохранились до сего дня. Пускай политкорректные берлинцы твердят: «Архитектура эта, конечно, очень плохая, но сохранять ее надо…» Понятно, почему ее считают «плохой». Хотя решение о проведении Олимпиады было принято еще в конце 1920-х, при Веймарской республике, кадры с фюрером на трибунах, приветствующим победы спортсменов-арийцев вытянутой рукой, слишком крепко врезались в память людей. Кстати, тот самый нацистский

«хайль» сначала был всего лишь официальным олимпийским приветствием, позаимствованным у гладиаторов, вот только теперь-то уже никто не посмеет пройтись по стадиону с таким жестом. Вот и «тоталитарной архитектуре» не повезло: это интернациональное явление, тонкий синтез новаторских модернистских и классических мотивов, еще долго не смогут отделить от преступлений нацизма и сталинизма.

Не все понравилось Никольскому в суровом облике спортивных сооружений Берлина, однако их особое мрачноватое обаяние и высокое качество строительства не оставили его равнодушным. Это можно понять, разглядывая уцелевшие остатки стадиона имени Кирова. Его сдержанно-величавая архитектура отличается от восторжествовавшей в Советской России в послевоенное время помпезно-декоративной классики и гораздо ближе к немецкой манере. В Германии при всей внешней риторике строительство и после 1933 года сохраняло более тесную связь с идеями авангарда, нежели в Союзе. Вот только кто рассказал Никольскому о стадионе в Берлине?

|

|

Зодчество Третьего рейха в Советском Союзе тщательно обходили молчанием. Сам факт проведения Олимпиады скрыть было невозможно, но о том, что к ней в немецкой столице построили беспрецедентный по тем временам спорткомплекс – вмешалась пропаганда! – об этом в Советской России мало кто знал. Спортивный комплекс на западе города – крупнейший архитектурный ансамбль, оставленный Берлину нацистским правительством, все иные грандиозные планы по созданию новой столицы Европы остались на бумаге да в мечтах. Чего еще ждать от режима, в 1930-е одинаково неистово готовившегося и строить, и разрушать! Тем не менее кое-какие следы консервативной эстетики предвоенных лет можно было отыскать в облике города. Причем не только на окраине, но и в центре.

Стадион имени Кирова: предолимпийская готовность. 1980 год

Звезда и колонна

Можно предположить, что пресловутую «линию вертикальных столбиков» Никольский пересек у Бранденбургских ворот, продолжив дорогу, проложенную когда-то из Берлина в Париж (теперь улица 17 июня). Ведет она через Тиргартен – некогда пригородный лес, точнее, охотничьи угодья прусских королей, а с конца XIX века, когда город окружил его со всех сторон, – просто парк в центре германской столицы. Можно заметить отдаленное сходство Тиргартена с Крестовским островом: та же продолговатая форма, та же центральная аллея – ось восток – запад, так же с нескольких сторон парк упирается в водную преграду. Но на этом аналогии не заканчиваются! В обоих парках посередине есть круглая площадь, где сходятся несколько диагональных аллей. И это подобие уже не случайно. Охотясь, короли и императоры эпохи барокко не утруждали себя преследованием зверя, а комфортно сидели в особом павильоне посреди круглой поляны, дожидаясь, когда по одной из сходящихся к охотничьему домику дорог егеря погонят дичь прямо под дула ружей. Эти перекрестки с кружками, называемые то на французский манер «рондель», то «звезда», впоследствии были перенесены на планировку городов, породив круглые площади-перекрестки, которые кажутся теперь

чем-то совершенно привычным. Из тридцати двух разбегающихся от дворца во все стороны просек получился уникальный план немецкого Карлсруэ, а в Париже десятилучевая площадь Звезды стала развитием планировки Версаля. В Берлине по пути к стадиону Никольский должен был пересечь два подобных перекрестка. И один из них – Большая Звезда – мог его особенно заинтересовать. В этом месте Альберт Шпеер, главный зодчий Третьего рейха, поставил колонну Победы, посвященную триумфальному окончанию франко-прусской войны и ставшую ныне одним из символов немецкой столицы. Едва ли являющаяся архитектурным шедевром, колонна тем не менее не могла не взволновать Никольского, которому предстояло добавить в своем парке к «культуре и отдыху» еще и тему Победы.

Ваза в клумбе

Площадь Большой Звезды в поверженном Берлине могла подтолкнуть архитектора к размышлению о том, как лучше выразить идею победоносного окончания войны в облике парка на Крестовском. Через берлинский Тиргартен пролегал кратчайший путь к знаменитому «нацистскому» стадиону. Через Приморский парк ленинградцы будут двигаться к стадиону на западном конце острова. И в том, и в другом городе нужно будет пройти через круглую площадь, перекре с ток многих аллей, где в центре установлен монумент победы. Заимствуя идеи у поверженного врага, Никольский таким образом ставил его достижения на службу победителю. Так нередко бывало в истории – вспомним французский ампир Карло Росси!

Бетонная ваза в центре парка напоминает порфировую вазу из Летнего сада

И вот по возвращении архитектора из Берлина появляется новый проект парка, в центре которого – подобие звезды, круглая площадка, где сходятся четыре диагональные аллеи. На первый взгляд не более чем попытка как-то разнообразить впечатления идущих к стадиону, прервать монотонность главной аллеи, добавить какой-то акцент. К сожалению, Никольский не подыскал достойного аналога берлинской колонне, который смог бы воплотить идею Победы. Видно, боялся перекрыть вид на стадион и столь важную для него высокую башню, так и не построенную. В итоге

посередине Приморского парка стоит лишь нелепая бетонная ваза, точно пародия на изящную вазу в Летнем саду. И только план места выдает знакомство автора с берлинским Тиргартеном.

Замечательное совпадение, но до революции в лесу на Крестовском петербургские немцы собирались отмечать праздник середины лета – Куллерберг. Теперь уже никто не вспомнит, где точно это было. Возможно, именно здесь – на пересечении нескольких аллей, у бетонной

вазы, замещающей нечто более значимое, так и оставшееся невоплощенным. Что это, памятник Победе или символ многочисленных причудливых переплетений русской и немецкой истории?

|

|

|

|

|

|

Местный

Денис Лыгин

контролер Большого Петровского моста – об особенностях дозора

|

Раньше Большой Петровский мост был автомобильным, в 1994 году его за ветхостью частично разобрали и даже собирались к Играм доброй воли возвести новый, но ограничились усеченной версией – пешеходной переправой. И она по-прежнему остается разводной. Нынешняя сторожка построена лет пять назад, а до нее была небольшая будка из двух комнат – в одной дежурили сторожа, а в другой находился «пункт механического развода». Сейчас мост разводится с помощью троса и грузового автомобиля. Через блок трос цепляют к машине, она отъезжает и

оттаскивает крайний пролет. Но что значит – разводят? На моей памяти это случилось лишь однажды, в день сдачи-приемки. А вот деревянные быки-«кусты», которые остались по обе стороны моста, – это защита от ледохода, чтобы большие льдины разбивались о них, а не об опоры.

Всякие истории про этот мост я слышал еще с детства. Знакомая моей бабушки приходилась внучкой сторожу, который дежурил на мосту 16 декабря 1916 года, в ночь, когда с моста сбросили в полынью полуживого Распутина. Дозорный каким-то образом умудрился это дело проспать

и проговорился уже спустя много лет.

Я все детство провел на Крестовском острове: ходил в ясли при больнице № 9 на Крестовском проспекте, где работала бабушка, гулял в детском секторе – так назывался кусок парка, где сейчас отстроили княжескую дачу, потом занимался коньками на стадионе «Динамо». Таскал с приятелями с завода «Вулкан» магниевую стружку, из которой получались отличные факелы, горевшие ярко-белым светом. А решил работать здесь после одного прямо-таки мистического озарения. Однажды шел по мосту, смотрел на залив, парк, заходящее солнце и внезапно понял, что чувствую себя абсолютно счастливым. И это мое самое большое приключение на мосту, а не всякие страшные наводнения. Хотя в декабре 2007 года нас чуть не снесло оторвавшимися от причалов Петровского острова баржами.

На острове посреди реки еще недавно жили зайцы

|