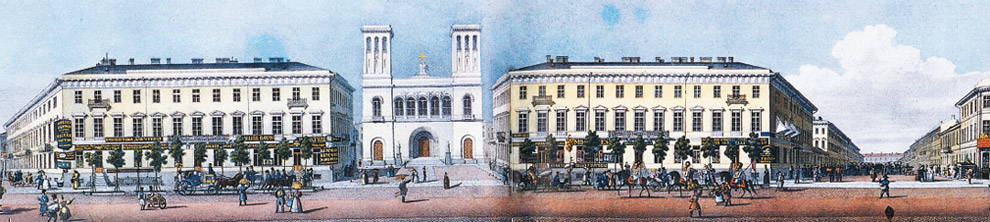

Петрикирхе / бассейн «Водник»

В «Описании российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного», вышедшем в 1794 году, автор Иоганн Готлиб Георги замечал: «В Петербурге все иностранные народы, вместе взятые, составляют осьмую часть россиян. Но из всех иностранных здесь жительствующих немцы суть многочисленнейшие». Немецкая община возвела свой храм на Невском уже в 1730-е годы,

в 1838-м его сменило новое здание (см. с. 21), построенное по проекту Александра Брюллова. Брат архитектора – прославленный живописец

Карл Брюллов – написал алтарное «Распятие». На службах в Петрикирхе часто бывали православные. У Федора Тютчева есть такие строки: «Я лютеран люблю богослуженье, // Обряд их строгий, важный и простой – // Сих голых стен, сей храмины пустой // Понятно мне высокое ученье». В Петришуле – школе при церкви, со временем разросшейся в огромное училище, состоявшее из женской и мужской гимназий, реального училища, – уроки проходили и на немецком, и на русском языке.

Петрикирхе не раз перестраивали. Самым радикальным образом – в 1962 году, устроив в храме бассейн.

Офорт середины XIX века, фотографии 1965 и 2009 годов

После закрытия храма в 1938 году часть убранства передали в Эрмитаж, но великолепный орган «Валькер» был варварски разрушен. Пастор Пауль Райхерт и его сын репрессированы. С 1963-го по 1991 год в церкви действовал бассейн «Водник». И даже после того, как в 1990-е церковь привели в божеский вид, посетителей не покидает чувство, что они находятся на дне, ведь грубые трибуны и дешевый кафель, как в общественной бане, пока никуда не делись.

Группа педагогов и воспитателей главного немецкого училища Святого Петра. Начало 1910-х годов

Петришуле / школа № 222

С начала 1990-х годов между школами «Петришуле» и «Петершуле» тлеет конфликт. Кто из них имеет право на раскрученный бренд – школа № 222, занимающая здание бывшего училища Святого Петра, но введшая углубленное изучение немецкого языка лишь с 1993 года, или частная гимназия на Заневском проспекте, основанная годом ранее и успевшая зарегистрировать прославленное название? Поскольку речь идет о школе при церкви Святого Петра, то родительный падеж образуется не от Peter, а от Petrus, и правильно будет Петришуле. Да и список знаменитых выпускников, от Карло Росси до Даниила Хармса, относится к «школе за кирхой». Конструирование биографии вылилось в издание неплохих книг о старой Петришуле, где последние главы, естественно, посвящены ее законной наследнице – школе № 222.

Владимир Маковский. У Доминика. 1897 год

«Доминик»/«Лягушатник»

«Доминиканцами» в Петербурге во второй половине XIX века называли постоянных посетителей заведения «Доминик» – первого в городе кафе, открытого в 1841 году на Невском, 24. Сам хозяин – швейцарский подданный Доминик Риц-а-Порт – жил в том же доме и посильно прививал петербуржцам европейские демократические ценности: свободу общения за чашкой кофе, шахматы и домино между расстегаем и кулебякой, свежие газеты после десерта. Недорогие блюда пользовались популярностью у студентов, а к концу XIX века здесь уже встречались модные столичные художники, писатели, актеры.

|

|

«Желябовская» аптека

Аптеку на углу Большой Конюшенной и Невского можно разглядеть уже на фотографиях 1911 года. Тогда ее владельцем был известный фармацевт Карл Кресслинг, он занимался также бактериологическими исследованиями в Институте экспериментальной медицины. В доме лютеранской церкви он снял просторное помещение, интерьеру которого архитектор Владимир Коллинс придал неоклассические черты (в 1980 году он был отреставрирован архитектором Михаилом Плотниковым). В советское время центральную аптеку Куйбышевского района горожане прозвали «Желябовской». В аптечных кругах ее по-прежнему зовут «Шестеркой», а официальное название – аптека сети «Петрофарм». И она попрежнему работает круглосуточно.

Татьяна Курганова

генеральный директор

ЗАО «Петрофарм»

Вы удивляетесь старинной мебели в моем кабинете? Это обстановка самого Кресс линга. Его квартира была на пятом этаже. Аптека ни разу с тех пор не переезжала и даже в блокаду не закрывалась. Когда я слышу о «Красной книге Петербурга», которую решило создать правительство города, чтобы сохранить старые адреса, дорогие ленинградцам, и в которую включили Дом книги, пышечную на Желябова, 25, или аптеку Пеля на Васильевском острове, то не понимаю, чем мы хуже? Из аптек-старожилов на Невском выжили только мы да гомеопатическая на углу Невского и

Садовой.

Шведский дом на Малой Конюшенной долгие годы простоял без башни. Редкий случай в Петербурге, когда восстановлением утраченного озаботились сами жильцы дома

ТСЖ «На Конюшенной»

Одно из первых товариществ в городе, члены которого привели в порядок свой дом. И даже организовали музей архитектора Фридриха Лидваля, а заодно и Карла Андерсона, по проекту которого построены соседние здания: шведская церковь и приходский дом. В этом году их инициатива пошла еще дальше: по соседству с музеем шведских архитекторов открыт музей Гоголя, во дворе установлена «малороссийская композиция» – лошадь, свинюшки, плетень, гуси. Все это кажется уже лишним, однако за восстановленную башенку на фасаде, цветы на окнах и в клумбах перед домом хочется поблагодарить. Многие думают, что это благолепие – следствие благотворного воздействия шведского консульства: мол, и консул живет в этом доме. Ан нет, шведский консул живет в Шведском переулке, а здесь снимают квартиры американские дипломаты.

|

|

|

|

|

Шведское правительство собирается отреставрировать шведскую церковь

и также открыть в ней культурный центр

Первая пешеходная

Первый проект устройства в районе пешеходной зоны, созданный в 1991 году, относился не к Малой Конюшенной улице, а к Большой. Но перекрыть трассу, которая ни на минуту не бывает свободной, невозможно и сегодня. Поэтому первенцем стала тупиковая Малая, открытая 2 сентября 1997-го. Позже появятся Малая Садовая, 6–7-я линии Васильевского острова, Большая Московская. Везде осуществлялся похожий сценарий: мощение, скамейки, монументы. Когда вырубили деревья, поставили стилизованные фонари и открыли долго обсуждавшийся памятник Гоголю,

к которому ведет череда невысоких полукруглых светильников, остряки из газеты «Коммерсантъ» тут же окрестили Малую Конюшенную «взлетно-посадочной полосой». Но ее некоторая пустота и прямота воскрешает в памяти панораму Садовникова (см. с. 12–13), на которой

фронт одинаковых классицистских желтых домов Невского проспекта периодически прерывается величественными видами поперечных улиц. Шотландский путешественник Лейтч Ричи, объездивший весь свет и не склонный восторгаться Петербургом, писал в 1835 году: «Среди улиц есть одна шириною примерно с Оксфорд-стрит… Вдоль нее идут деревья и магазины с разноцветными вывесками и церкви полудюжины всяких вероисповеданий. Магазины не так роскошны, как наши, и окна у них не больше, чем у обычных домов. <…> Но чему в Лондоне нет никакой аналогии, так это – грандиозности тех перспектив, которые открываются с главной улицы. Здесь нет улочек, нет тесных проездов, нет тупиков, нет закоулков. Эти поперечные улицы суть часть главной улицы, только идущие под прямым углом к ней. Дома те же самые по форме и цвету, и вид завершается теми же куполами и шпилями. В целом получается поразительная картина, при всем разнообразии деталей выдержанная в одном духе». При всех бутафорских чертах, которые не слишком удачно придали Малой Конюшенной, все же хорошо, что на ней нет машин. Чистую форму особенно приятно оценить, вынырнув вечером из тесного Шведского переулка и увидев вдали Казанский собор. Анна Петрова

Елена Голубева

заместитель директора Информационного бюро Совета Министров Северных Стран

На Малой Конюшенной приятно видеть людей, куда-то спешащих по делу: детей с нотными папками, которых родители ведут в музыкальную школу,

студентов Стокгольмской школы экономики, учеников Петришуле. Вечером из соседнего с «Домом Швеции» флигеля слышна музыка и поющие голоса,

там работают кружки Дворца учащейся молодежи. Жаль, конечно, что деревца на Малой Конюшенной еще так малы, – летом здесь бывает откровенно жарко: много камня, мало тени. И жаль, что у нас пока не сложилась традиция уличных кафе под открытым небом. Полагаете, климат не европейский? Однако в Швеции, где погода такая же, как у нас, уже в апреле появляются первые посетители, предпочитающие пить кофе и одновременно нежиться под первыми лучами солнца на продуваемых ветром набережных. Нужно учиться радоваться жизни, ведь северное лето такое короткое!

Исчезнувшее

Большое фото

Башни-звонницы Петрикирхе украшали часы с квадратными циферблатами. По Невскому курсировали дилижансы (омнибусы) – общественные

десятиместные кареты, останавливавшиеся по требованию, как маршрутка, – и вагоны конки, причем колея была одна с разъездами. Хорошо

заметно разное покрытие дорог: булыжник для рельсов конки, торцевая деревянная мостовая для экипажей, тротуар из известняковых плит и

асфальт на Большой Конюшенной. Ее закатали одной из первых. Фото Карла Буллы. 1900 год

|