равда, приезжие могли бы предположить, что и в Петербурге дела с веротерпимостью обстоят не лучшим образом. Уж больно походила эта коллекция храмов на резервацию, куда во избежание конфликтов с русским населением еще в первые десятилетия по основании города поселили приезжих. И место для них выбрали специфическое, даже не на конюшне – за конюшенным двором! Однако не строительство ли протестантских храмов на полуострове, образованном Мойкой и Конюшенным каналом (носящем сегодня имя Грибоедова), превратило лесную просеку в главный проспект столицы? В XIX веке обитатели немецкой, шведской, финской слобод расселились по всему городу, а в ХХ столетии – по всему миру. Национальный состав прежней столицы после 1917 года кардинально поменялся, и многим потомкам петровских переселенцев пришлось возвратиться на историческую родину. Но их храмы, основанные еще в начале XVIII века, стоят до сих пор – многократно перестроенные, закрытые после революции и приспособленные под светские нужды, а в последние годы возвращенные верующим и снова перестроенные. Впрочем, у многих из этих

храмов не осталось прихожан – например, голландцев или французов-протестантов.

Немцы

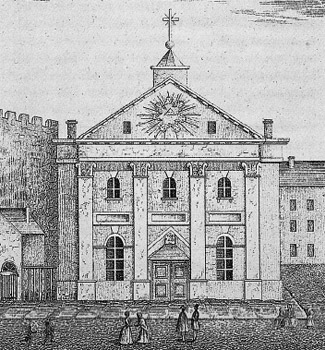

В архитектуре колоннады Казанского собора помимо иных ассоциаций можно увидеть символический жест: православный храм словно бы раскрывает дружеские объятия двум главным ветвям западного христианства, католикам и протестантам. Последних, правда, теперь от собора не видать: немецкая кирха скрылась за домами. Прежде все было по-другому, здесь, как и в других районах города, культовые сооружения доминировали над скромной жилой застройкой. В XVIII столетии вместо Казанского собора на проспекте возвышалась старая Рождественская

церковь с высоким шпилем, напротив – увенчанная одной только башней еще более старая Петрикирхе.

Мишель-Франсуа Дамам-Дамартре. Перспектива Невского проспекта. Начало XIX века. Слева – купол старой

Петрикирхе, справа – Рождественская церковь, на месте которой будет построен Казанский собор

После возведения на Невском нового собора немецкая община, следуя, видимо, примеру, поданному православными, тоже решила обновить свою

церковь. Существующее здание проектировал Александр Брюллов, предки которого (Брюлло) были французскими гугенотами, вынужденно покинувшими родину вскоре после отмены толерантного Нантского эдикта. Но именно в средневековом зодчестве Франции черпал вдохновение архитектор XIX века, использовав здесь не привычные мотивы классики или готики, а нечто новое: романский стиль, как раз в те годы получивший свое название (до того его считали ранним, незрелым вариантом стиля готического). Теперешнее положение кирхи в конце узкого коридора, образованного высокими доходными домами, не оставляющими иной возможности наблюдать фасад, как только строго фронтально, усилило сходство с памятником, взятым Брюлловым за основу. Это церковь мужского аббатства в столице Нижней Нормандии городе Кане, чуть ли не первый пример

средневекового фасада о двух башнях.Канский храм тоже расположен в глубине улицы-тупика. Готические шпили его башен, равно как и суровый декор, Брюллов опустил, и вообще своими пропорциями фасад новой Петрикирхе больше напоминает собор Парижской Богоматери, но по крайней мере в портале романские мотивы воспроизведены довольно точно. А вот громоздкие окна боковых фасадов ближе к древнеримским образцам – скажем, к термам Диоклетиана.

Василий Садовников. Вид Большой Конюшенной.

Конец 1830-х годов

Увы, вследствие строительства вокруг храма многоэтажных домов теперь кажется, что он стоит посреди типичного для Петербурга капиталистической эпохи непритязательного двора. Не помогает и камерная ограда с классическими полуколоннами. Так же точно теряется во

дворе знаменитая Петришуле, не в пример кирхе сохранившая фрагменты первоначального строения XVIII века. Ее не стали разрушать, но

по мере надобности – а, будучи одной из лучших школ города, она постоянно расширялась – постепенно, вплоть до начала XX века, обстраивали, так что теперь фасад Петришуле являет собой редкий пример встречи подлинного барокко с необарокко.

Похоже выглядят и доходные дома на Невском, принадлежавшие немецкой общине: три нижних этажа – классицизм, три верхних – неоклассицизм.

И сколько бы ни надстраивали в Петербурге за последние два века домов, другого такого удачного примера не найти! Даже непонятно, как сумел

архитектор Коллинс сохранить гармоничный облик зданий, столь сильно изменив их пропорции. Но они в числе тех немногих домов, которые все

еще хранят дух старого города.

Первая церковь Святой Екатерины, построенная в 1769 году, выходила в Шведский переулок

|

|

Финны и шведы

Компактному расположению нескольких храмов в одном квартале способствовало также безразличие их создателей к пространственной ориентации построек. Даже католики к XVIII веку отказались от традиции располагать алтарь с восточной стороны, в соответствии с которой в Средние века строили все культовые сооружения и которой до сих пор придерживается православная церковь. В протестантских же храмах и понятие «алтарь» не всегда уместно, поэтому вход совершенно не обязательно должен быть с запада. В результате Петрикирхе, голландская церковь на Невском, 20, и французская на Большой Конюшенной, 25, ориентированы на северо-восток, а шведская церковь, прежде стоявшая прямо в одноименном переулке, была обращена туда своим входом. В теперешний шведский храм на Малой Конюшенной входят с юго-востока, тогда как в финскую церковь – с противоположной стороны. Сначала финны и шведы молились вместе, что странно, ведь важнейший принцип протестантских конфессий – понятность, что подразумевает использование национальных языков, то есть сколько народов, столько и церквей. Отделившись, финны продолжали использовать старую деревянную церковь, а шведы по строили новую каменную по проекту Юрия Фельтена. Чуть позже архитектор Готлиб Паульсен выполнил для финской общины ее копию, и теперь это самое старое церковное здание района: оно ровесник Казанского собора. Шведскую же церковь, равно как и другое творение Фельтена, церковь французскую на противоположной стороне Большой Конюшенной, спустя сто лет перестроили. То есть с карты города исчезла не только немецкая барочная церковь Святого Петра, но и два памятника следующей эпохи – примеры своеобразного протестантского классицизма, о котором теперь, кроме финской церкви, можно судить лишь по двум сохранившимся постройкам Фельтена: немецкой церкви Святой Екатерины на Большом проспекте Васильевского острова и Аннекирхе на Кирочной улице. Основная черта таких зданий, унаследованная ими еще от Средневековья, – башенка над входом, иногда увенчанная шпилем. Впрочем, в Петербурге она всегда имеет вид купола, причем, конечно, ложного, ведь он не связан с интерьером, словно бы спрятанным за вполне самодостаточной композицией фасада. Неважно, что у Аннекирхе, переоборудованной в XX веке в кинотеатр «Спартак» и сгоревшей несколько лет назад, башенка была расположена на стороне противоположной входу, ведь и в этом случае окна в ее барабане не предназначались для освещения интерьера.

В подобной манере церкви строили в основном в Англии и во многих подвластных ей землях – в Америке, например. Откуда узнал об этом типе

храма завезший его в Россию Фельтен, можно только гадать. В Выборге архитектор построил еще один протестантский храм, с башней на этот раз более мощной. А в Гатчине сохранилась почти точная копия финской церкви с Большой Конюшенной, облицованная камнем и оттого еще сильнее напоминающая английские храмы. Фельтен, строитель финской церкви Паульсен, автор ее домов Гаральд Боссе – все это немцы, которых, похоже, притягивал главный храм квартала. Финские зодчие заметного следа в Петербурге не оставили, что странно, ведь на рубеже XIX–XX веков российская столица находилась под мощным влиянием архитектуры этой имперской провинции.

Шведам повезло больше: у них здесь были свои архитекторы. Один из них, Карл Андерсон, в 1860-е годы возвел новую церковь взамен фельтеновской – уже без купола или башни, зато в том же стиле, что и у его учителя Брюллова: неороманском. За несколько десятилетий XIX века стиль этот утратил изначальную свежесть, его мотивы стали сухими и стандартизованными. Как это ни удивительно, но в Западной Европе

в похожей манере строили не только христианские храмы, а, например, и синагоги, находя, вероятно, нечто восточное и в поясках мелких арок,

и даже в средневековых окнах-розах. Самый знаменитый петербургский швед – Фридрих (Федор) Лидваль – построил при церкви доходный дом, во дворе которого расположился своего рода дом культуры, так называемый Екатерининский зал, при советской власти отданный учащимся ПТУ (сейчас – Дворец учащейся молодежи). Лидваль был прихожанином церкви и даже окончил школу при ней, хотя она скорее предназначалась для малоимущих семей. Как и в случае с домом Нобеля на Лесном, здесь он более швед, нежели петербуржец: чуждый шведскому зодчеству северный модерн успешно преодолен. В деталях просматривается барокко XVII века – времени наибольшего политического могущества Швеции, башни напоминают о Средних веках.

Романский стиль использовали для самых разных храмов. Можно найти общие черты у шведской церкви

в Петербурге и синагоги в Ливерпуле

Другие

Церкви кальвинистов в соседнем квартале еще скромнее и незаметнее. Голландская – правда, построенная французом Полем Жако в итальянском стиле (в ее облике нет ровным счетом ничего голландского!) – вполне соответствует масштабу и характеру главной магистрали столицы. Вот только церковное назначение постройки не слишком бросается в глаза: кажется, что такой плоский купол специально выбран зодчим, чтобы здание издалека казалось не храмом, а дворцом или – что ближе к истине – доходным домом. И уж совсем невозможно угадать церковь в постройке французской реформатской общины, разве только обратишь внимание на ее незначительную высоту: на фоне своих соседей она кажется настоящим карликом. Прежде чем стать шахматным клубом, эта церковь Фельтена, перестроенная в XIX веке, в 1920-е приглянулась баптистам, а затем и вообще перешла в распоряжение общества безбожников.

Удивительное дело, в годы, когда облик инославных храмов в Петербурге все больше утрачивал религиозные черты, в православном зодчестве обнаружилась противоположная тенденция: усиление традиционных мотивов под знаком «русского стиля». Так, если судить по внешнему виду, еще можно усомниться, какой конфессии принадлежит Казанский собор или же Конюшенная церковь, замыкающая с севера этот район толерантности, но православную церковь по соседству – Спас на Крови – уже ни с чем не спутаешь. К тому же не срастаются с ней ни доходные дома, ни школы, ни клубы.

С двух сторон стерегут заморских гостей русские хозяева, вместе с ними образуя тот неповторимый мультикультурный облик старого города,

который восхитил когда-то Дюма. Иван Саблин

|

|

|

|

|

От Петришуле к школе № 222

На кованых решетках балконов Петришуле можно различить латинские литеры SPS – Sankt Petri Schule, школа Святого Петра. А на лучковом фронтоне – даты: 1760, 1915, 1958. Это годы закладки и перестройки здания. В XVIII веке оно напоминало дворец, в дальнейшем его по мере надобности расширяли и надстраивали. Выдвинув стену фасада вперед, увеличили площадь классов, но шестиколонный портик после такой перестройки перестал быть выдающимся.

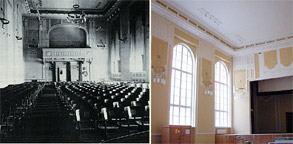

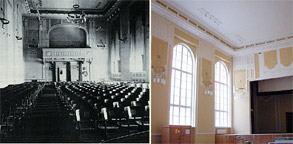

Екатерининский зал

Концертный зал во дворе дома по Малой Конюшенной, 3, шведская община успешно сдавала под различные мероприятия. Здесь выступали и Федор Шаляпин, и Владимир Маяковский. В советское время здание превратили в клуб, сейчас здесь находится Дворец учащейся молодежи. Нынче в здании заканчивается ремонт, который вернул старому залу первоначальный облик. Осталось, как деловито рассказал завхоз, снять «советскую

березку» (старый паркет) и заказать мебель.

|