ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ: ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ

Красная площадь

У площади Труда анахроничное название, замысловатая история, странная энергетика. И большинство домов на ней – красного цвета. Случайно или нет?

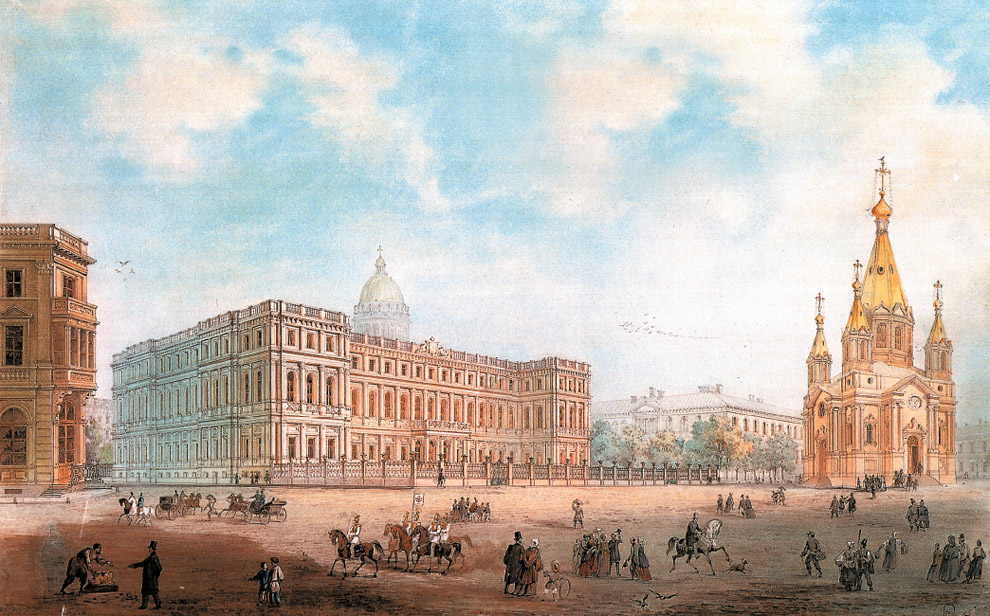

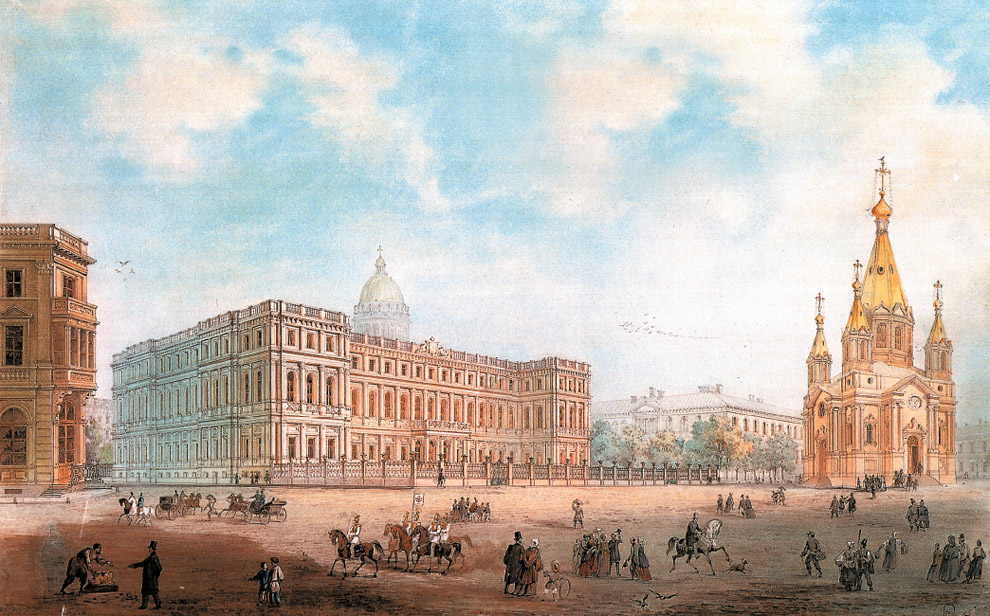

Андрей Штакеншнейдер. Вид на Николаевский дворец и Благовещенскую церковь. 1857 год

Вначале 1990-х, когда вслед за городом старорежимные названия попытались вернуть и топонимическим объектам по-мельче, поменяв немало табличек в центре, несогласные с идеей, чтобы все было «как при царе», справедливо возражали: не все изобретения советского времени так уж неблагозвучны и нелепы. «Кому мешает, скажем, Красная улица? – вопрошали они. – Почему бы тогда и главную площадь в Москве не переименовать?..» Что ж, Красная улица вновь стала Галерной и не наводит больше на мысли ни о революционном прошлом, ни о красоте. Зато площадь Труда вполне можно было бы назвать Красной: большая часть зданий здесь разных оттенков красного.

На перекрестке каналов

Помимо единства в окраске зданий необычна нерегулярная форма площади с ее неуловимым центром и неопределенными краями. Причиной тому замысловатая история места. Ведь прежде здесь была не площадь, а всего лишь перекресток, правда не улиц, но каналов, – нечто похожее можно встретить рядом, на пересечении Крюкова канала с Мойкой, и чуть дальше, у Никольского собора. Такую плотную сетку водных магистралей придумал еще основатель города, любивший водные дороги и навигацию, а вот мосты не любивший. И первый постоянный мост через Неву не только стал помехой кораблям, но и потребовал уничтожения части Крюкова канала: иначе его просто некуда было пристроить. Для больших мостов вообще трудно найти в городе место. Так, Литейный погубил старинное здание Литейного двора, а Дворцовый – часть окружавшего Адмиралтейство бульвара. Однако было бы неправильно обвинять в сокращении числа петербургских каналов одно лишь мостостроение, такова была общеевропейская тенденция. Последние два века каналы и малые городские реки уничтожались повсеместно, ведь помимо отражений и лодок они несли на своей глади еще и всяческие отбросы, выполняя функции созвучного по названию устройства – канализации. С появлением современной канализационной системы возник соблазн радикально обойтись со старинными водными дорогами: забрать их в трубу. Так в Москве исчезла Неглинная, Львов и Брюссель лишились вообще каких бы то ни было рек, а Милан – почти всех каналов. В Петербурге тоже пропали кое-какие протоки, вследствие чего от пресловутых ста островов осталось меньше половины. Первым пострадал Адмиралтейский канал, сокращенный вдвое, ему в подземном переходе под площадью даже установлен памятник. Точнее, сначала исчезли заполненные водой рвы, окружавшие Адмиралтейство, а потом ставший тупиковым канал уступил место Конногвардейскому бульвару (см. предыдущий «Квартальный надзиратель»). За ним уполовинили и Крюков, и вместо перекрестка на площади образовался острый угол. В начале ХХ века, когда вместо каналов стали прокладывать уже не аллеи, а транспортные магистрали, по руслу Крюкова канала предполагалось протянуть новый проспект, который соединил бы Васильевский остров с площадью перед Измайловским собором, где собирались построить грандиозный новый вокзал.

|

|

И название придумали подходящее – проспект Николая II, вероятно, дабы подчеркнуть преемственность, ведь первый невский мост носил тогда имя прадеда монарха – Николая I. Но даже высочайшее покровительство не помогло этому замыслу, так что и поныне транспортный поток

на площади изгибается, устремляясь по короткой улице Труда и выворачивая затем на улицу Глинки. Как раз эти изломы предполагал спрямить проект 1910-х годов, но тогда город лишился бы старинного и поэтичного Крюкова канала, с отражениями подступающего вплотную Мариинского театра, тонкой звонницы Никольского собора, суровых стен и поныне недоступной Новой Голландии.

Андрей Штакеншнейдер. Вид на Николаевский дворец и Благовещенскую церковь. 1857 год

Исчезнувший храм

Некоторую хаотичность планировки только усиливало присутствие Благовещенской церкви, поставленной очень странно: к сторонам площади были обращены углы квадратного в плане здания. Церковь, давшая название площади, улице и мосту, принадлежала Конногвардейскому полку. Как ни странно, учрежденный еще в XVIII веке, отдельное церковное здание он получил только в 1840-х годах, до того храм занимал различные помещения внутри полковых казарм. Даже в начале XIX века, когда новые храмы обрели Измайловский и Преображенский полки, Конногвардейский, расположенный в столице центральнее некуда, все еще оставался без своей архитектурной доминанты. А ведь храм мог получиться более интересным, если бы его строительство доверили Василию Стасову, автору вышеупомянутых полковых церквей. Но к 1840-м годам его место уже занял Константин Тон со своим так называемым русско-византийским стилем.

Язык древнерусского зодчества давался тогдашним архитекторам с трудом. Все, что они могли сделать, – это добавить своим постройкам отдельные экзотические с точки зрения классики детали, вроде кокошников или шатров.

|

|

|

|

|

Даже традиционное для средневековой Руси пятиглавие оставалось непонятым: как у Исаакия, под малые купола у Благовещенской церкви были замаскированы четыре звонницы. Во времена Николая Павловича верили, что и небольшого количества традиционных мотивов достаточно, чтобы вернуть церковному зодчеству прежний дух благочестия, а в результате вся эта архитектура пришла в упадок, имя же Тона стало синонимом безвкусицы и официоза. Немногие жалели о сносе этого и других подобных храмов. Как следствие, примерно из семи церквей, возведенных Тоном в Петербурге и окрест ностях, уцелела только одна – в глубине Аптекарского острова, почти незаметная, никого своим видом не раздражавшая. Благовещенскую разрушили под формальным предлогом: она-де мешала движению трамваев. Впрочем, не так давно с площади исчезли и трамваи, также кому-то помешавшие. Место церкви занимает теперь подземная инфраструктура, а своего рода памятником ей служит стеклянная пирамидкафонарь, тоже весьма угловатая.

Конечно, никаким обращением к истокам русской архитектуры не объяснить странную постановку здания – разве только допустить, что Тон пытался в общих чертах воспроизвести положение Покровского собора (Василия Блаженного) на Красной площади в Москве. Может, в этом ему виделся надежный способ уйти от классицистических стереотипов? Зачем вписывать здание в композицию европейской площади, пусть уж оно из нее решительным образом выбивается…

Возможно и другое объяснение: зодчий или, скорее, заказчики захотели соблюсти географическую ориентацию церковного здания, то есть сделать вход точно с запада, а алтарь точно на востоке, что в большинстве случаев (Исаакиевский, Казанский, большинство других петербургских соборов) не получалось. Чуть раньше именно ради соблюдения канонов другой храм, Никольский единоверческий (на углу улицы Марата и Кузнечного переулка), также воздвигли вопреки всякой градостроительной логике. Но, быть может, Тон думал и об удобстве верующих, собиравшихся по праздникам перед храмом, – дал им больше места, ведь иначе напротив входа оказалась бы набережная Крюкова канала. И если уж искать у тоновской постройки какие-то достоинства, то надо признать, что с определенной функцией она справлялась: не будучи согласована с площадью, играла в панораме города активную роль. Подобно тому как в праздник перекликаются колокола храмов, церковь Тона вела визуальный разговор через крыши не столь уж высоких окрестных домов с другими такими же сооружениями, посылая привет Андреевскому (на севере), Исаакиевскому (на востоке), Никольскому (на юге) соборам, а еще дальше – Измайловскому, церкви у Варшавского вокзала и тоже

утраченным в советское время Вознесенской церкви и Спасу на Сенной. Из-за подобных утрат зримая музыка большого города звучит сегодня куда

тише…

|

Василий Садовников. Конногвардейский бульвар и Благовещенский собор. 1848 год

Расчищенная под трамвайное движение площадь Труда. 1930-е годы

Площадь Труда. 1950-е годы

Дом Василия Вонлярлярского

|

|

Крюковские и Конногвардейские казармы

|

|

|

|

|

Дворцы и дома

Не слишком заметна на площади другая церковь – домовый храм Николаевского дворца, спрятанный за основным корпусом и в советское время

обезглавленный. Зато сохранился интерьер, тоже в русском стиле. К этому скромному внутреннему пространству подводит огромная лестница, одна из самых больших в Петербурге, которая, как и в случае с Михайловским дворцом, лишь позднее ставшим Русским музеем, заставляет недоумевать: к чему великим князьям, не выполнявшим никаких государственных функций, и такие хоромы, и такой громоздкий вестибюль?

Дворец появился на площади практически в одно время с храмом и мостом через Неву. И, пожалуй, именно строительство последнего способствовало обретению площадью нового статуса, ведь далеко не сразу эта часть города из глухой окраины стала важным звеном парадных ансамблей Петербурга. Город медленно осваивал западное направление, опасаясь, наверное, скатиться в море. Если Тон был в те годы главным специалистом по русскому стилю и церковным делам, то автор этого здания, Андрей Штакеншнейдер, мог по хвастаться самым большим количеством построенных по его проектам дворцов. А если вспомнить, что третий ведущий мастер той эпохи, Александр Брюллов, участвовал в создании

Благовещенского моста, окажется, что освоение прежней окраины было делом государственной важности.

И все-таки заметно, что для Штакеншнейдера площадь была тогда еще местом новым, непривычным, недостаточно парадным. В то время как другой его дворец, Мариинский, выходит на Исаакиевскую с открытым забралом, от этой площади архитектор предпочел отгородиться решеткой и садиком, к тому же изобилующий сухими мелкими деталями фасад кажется не слишком выразительным. В прежние времена экскурсоводы шутили, что из всего дворца запомнить можно только гигантские прописные буквы на крыше «Дворец труда». Теперь их нет, так что с запоминанием дела совсем плохи.

Интересно, что здание с таким именем предполагалось возвести в Москве, как раз рядом с Красной площадью, и строить его должен был

зодчий из Петрограда – победивший на всесоюзном конкурсе Ной Троцкий. Но московский «дворец труда» остался на бумаге, зато на этой

площади переименованный дворец после сноса церкви стал главным зданием.

Но оставим мистификацию, Красной эта площадь никогда не называлась. Иное дело – нынешняя площадь Александра Невского, переименованная в 1920-е. И все-таки игра на значении слова «красная» уместнее на площади Труда. Крюковские морские казармы, торцом выходящие на площадь, всегда были красными. Бывшие офицерские казармы Конногвардейского полка, располагающиеся напротив, перекрашены лишь в по следние годы. Дом за остановкой троллейбуса, построенный после войны на месте других разрушенных казарм, кажется, никогда красным не был, но сегодня в нем располагается галерея Red October. А вот другой советский дом, № 3, так хорошо подошел площади и по стилю, и по цвету, что уже немногие вспомнят, когда он построен, и даже иные старожилы удивятся, узнав, что ему нет и полувека. Старейшее здание на площади тоже красного цвета, точнее, это естественный цвет кирпича, ведь стены Новой Голландии не оштукатурены и не покрашены. И если церковь Тона – своего рода храм Василия Блаженного, то это, несомненно, Кремль, особенно если вспомнить, что московскую цитадель от площади прежде отделял ров.

Еще одна московская параллель – дом № 2, единственная в Петербурге постройка крупнейшего московского зодчего середины XIX века Михаила Быковского. Принадлежал этот дом с кариатидами плодовитому писателю с необычной фамилией Вонлярлярский, но кажется, фамилией его вклад в русскую культуру и исчерпывается. Надо ли говорить, какого он цвета? В те годы красный тон преобладал в облике города. Так, темно-красным был Зимний дворец, примерно в такой же цвет перекрасили Сенат и Синод, ряд других правительственных зданий. Непопулярные в эпоху классицизма красно-коричневые оттенки воцарились в Петербурге с середины XIX века и кое-где, как на этой площади, дожили до наших дней. О революционном значении слова «красный», ныне устаревшем, применительно к этой площади еще можно поспорить, а вот с цветом тут все в порядке. Иван Саблин

|

|

|

|

№5 (87) май 2010 |

|

|