Киноаппараты. 1936 год

первой половине XX века кинотеатры были важнейшими центрами городской культуры. В них сбегали с уроков, в них знакомились и затем целовались на задних рядах, у касс стояли очереди на все премьеры подряд, потому что артистов любили целыми трудовыми коллективами, раскупая открытки с их портретами. С кинотеатров началась демократия массовых развлечений, объединившая все слои городского населения. Еще критик Владимир Стасов вспоминал, как в 1896-м они на пару с композитором Александром Глазуновым одними из первых в России посмотрели фильм Люмьеров и после орали как бешеные. Стали как все. Конечно, ни сад, ни кинотеатр «Олимпия» не имели никакого отношения к древнегреческому городу с его святилищем Зевса. С дореволюционных времен по сложившейся традиции актеры народных домов и еще более низкопробных «киношек» брали себе «шикарные» псевдонимы – от Бахчисарайского до Херувимова, а сами заведения назывались не меньше чем «Кристалл-палас» или «Колизей», «Паризьен» или «Нерон». Шел этот обычай еще от актеров, воспетых Островским (взять хотя бы пару Счастливцев – Несчастливцев) и воспитавших вкус разночинцев. Особой тягой к ономастической пошлости отличались дореволюционные декаденты, а до абсурда ее довели эгофутуристы: Северянин, Олимпов, Грааль-Арельский. Кинотеатры, эти близкие родственники цирков с борцами и балаганов с клоунами, ежедневно навевали зрителю «сон золотой» из популярного стихотворения Беранже в переводе Василия Курочкина: «Господа! Если к правде святой / Мир дороги найти не умеет, / Честь безумцу, который навеет / Человечеству сон золотой!» Сочетание безудержного дурновкусия и милой сентиментальности постепенно сделалось фирменной чертой целой индустрии.

|

|

Синематограф и театр миниатюр «Олимпия» на Забалканском проспекте упоминаются в печати уже в 1915 году. Современники вспоминали, что в дивертисментах, перемежавших показ кинофильмов, соседствовали эксцентрики из Парижа, лилипуты, музыканты-виртуозы и дрессировщик Резоне с труппой животных. В 1920-е кинотеатры в их дореволюционной демократичной ипостаси плавно переехали в новую эру, гарантируя зрителю право на частную жизнь. В большие залы на главных улицах ходили приодевшись, как в театр, чтобы культурно отдыхать, пить ситро в буфете и аккуратно снимать с шоколадки хрусткий станиоль. Но стоило слегка отклониться от Невского в глубь садово-парковой свободы – и вот уже экран пузырится простыней между столбов, и скамейки рассохлись, и ковер подсолнечной шелухи под ногами. В Таврическом саду и в ЦПКиО на Елагином острове кинотеатры превращались в элемент паркового дизайна, оказываясь в одном ряду с тиром, комнатой смеха и лодочной станцией.

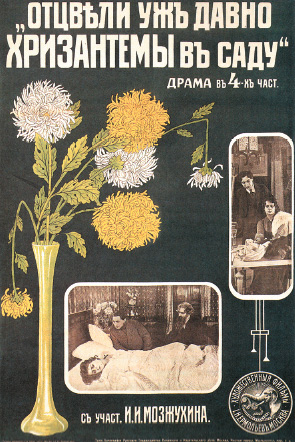

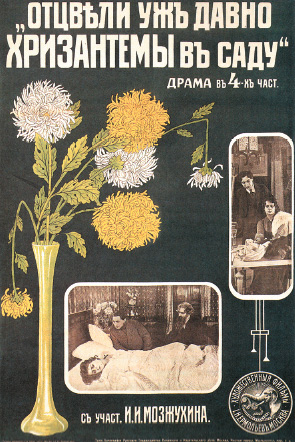

«Отцвели уж давно хризантемы в саду» – один из сотни фильмов, где снялся кумир русской публики Иван Мозжухин. 1915 год

|

|

|

|

|

В конце 1930-х циничная рифма кинотеатра «Олимпия» с одноименной картиной Лени Рифеншталь вряд ли могла быть кем-то опознана. Даже в краткий период нерушимой дружбы Сталина и Гитлера хроника Берлинской олимпиады 1936 года не добралась до советского проката. Рифма тем не менее показательная. Образные системы тоталитарных режимов чаще всего имеют буржуазное, если точнее, мещанское происхождение. Претензии Третьего рейха на родство с Древней Грецией столь же комичны, как и высокопарные названия захудалых развлекательных заведений в государстве победившего пролетариата. И все же есть одно отличие: комичность вторых была по-человечески трогательной. Она была атрибутом их уютной телесности. Ведь даже запах в этих кинотеатрах стоял особый: запах кулисной пыли, нагретой пленки, пота и табака. Запах настоящего кино, которое смотрели и обсуждали всем двором. «Олимпия» погибла в блокаду. По многочисленным воспоминаниям, кино для жителей осажденного города было чем-то вроде метронома. Стучит метроном – значит, есть радио, новости, смена дня и ночи, стук сердца и жизнь. В городе показывают кино – значит, есть зритель, значит, он готов пробираться по наименее опасной стороне улицы, чтобы в холодном зале закружиться в «Большом вальсе» с черно-белой Милицей Корьюс. До убийственных морозов конца 1941 года работала линейка на Невском, долгожительница «Искра» и «Совет» на Советском (Суворовском) проспекте – всего около двадцати кинозалов по городу. Почти во всех показывали законченный в двадцатых числах июня «Маскарад» Сергея Герасимова. Не был исключением и кинотеатр «Олимпия». Шли в нем и старые комедии Якова Протазанова, и всепогодный Григорий Александров. Развалины сгоревшего в 1942 году кинотеатра начали разбирать за месяц до Победы, о чем буднично сообщила «Ленинградская правда». Пепел – хорошее удобрение. А старые кинотеатры – не рукописи. Они сгорают дотла. Ян Левченко

|