Александр Гинцберг. Проект входа в сад «Олимпия». Сентябрь 1943 года

На годы военных испытаний в градостроительной истории Петербурга пришлась маленькая революция, правильнее сказать, контрреволюция. Именно тогда – осторожно, не осмеливаясь заявить об этом сразу во всеуслышание – архитекторы решили отказаться от довоенного Генплана развития города, одного из самых радикальных в истории. Он предлагал перенести центр Ленинграда далеко на юг, в район нынешней Московской площади, встав тем самым спиной к его историческому ядру. Новую социалистическую жизнь хотелось начать с чистого листа. Идея вполне футуристическая, хотя она и совпала с поворотом от конструктивизма к консервативной сталинской архитек-туре. Но если о таких метаниях из крайности в крайность теперь никто, кроме историков, уже и не помнит, то потому, что в конце концов все плавно вернулось на круги своя и от радикальной затеи 1930-х и следа не осталось. Что же случилось в 1940-е? Наверное, только тогда город, израненный и истощенный блокадой, впервые стал по-настоящему близок и дорог обитателям – как интеллектуалам, так и простым людям. А до того над ним словно бы довлело проклятие: царило всеобщее недоверие, неприязнь, непонимание этого причудливого гибрида Запада с Востоком. В русской культуре

сложилась целая традиция признаний в нелюбви к «Петра творенью» с единственным – пушкинским – исключением. В первые годы Советской власти к этому застарелому чувству чуждости добавилось еще и неприятие капиталистического, бесчеловечного облика «каменных джунглей», улиц-коридоров и дворов-колодцев, города, где лишь немногие могли быть счастливы. Советский город-сад должен был появиться где-то в стороне от Невского проспекта и кварталов, описанных Достоевским. Решение 1930-х стало кульминацией такой неприязни, пусть даже к ней

примешалось противоположное настроение: так будет проще сохранить старый город…

Но, открыв красоту города тогда, когда его существование оказалось под угрозой, выстояв и победив, ленинградцы уже не хотели переезжать на новую, пускай и более благоустроенную квартиру (там, на юге, нет, к примеру, наводнений). Не просто восстановим старый город, но и сделаем его лучше – вот лозунг новой эпохи. Да город-то этот был не так уж и плох, и то, что даже теперь огромные куски исторического центра остаются почти такими, как в Серебряном веке, то есть насквозь буржуазными, свидетельствует и о ничтожности военных потерь (в сравнении со многими городами старой Европы), и об очевидных достоинствах дореволюционного строительства.

|

|

После 1944–1945 годов новое уже не борется со старым, но пытается с ним ужиться, так что вместо огромных улиц и проспектов, что грезились строителям в 1930-е, на повестке дня – аккуратные точечные вмешательства, незначительные дополнения, контекстуальные по сути, которые непрофессионал очень часто не отличит от оригинала. Сколько в Петербурге скверов, садов, бульваров, таких старых на вид, но разбитых сравнительно недавно. Сколько домов, казалось бы стоявших всегда, а на деле возведенных в начале 1950-х. Сколько настоящих ансамблей (площадь Ленина, Троицкая площадь), без которых город невозможно себе представить, а ведь еще шестьдесят с чем-то лет назад их и в помине не было…

Когда Генплан 1930-х был окончательно похоронен, из всех крупных магистралей, кажется, ничего существенно не поменялось только у Московского проспекта. Его лишь развернули на сто восемьдесят градусов: если до войны архитекторы с боем делили престижные участки на

прежде не возделанных территориях за «Электросилой», то теперь актуальной стала северная половина. Но проспект все равно сохранил свое

значение. Да разве и могло быть иначе с этим зримым воплощением единения двух столиц? Правда, Московским он тогда не назывался, этот

топоним появился позднее, с первых лет революции проспект был Международным, а в начале 1950-х, еще до смерти вождя, получил его имя.

Впрочем, и прокладывалась эта дорога когдато не Москвы ради. В прежнюю столицу путешествовали тогда немного другим путем. Лишь к середине XVIII века от Сенной площади в сторону Пулковских высот протянулась новая магистраль поистине стратегического назначения, ведь она связала столицу с летней резиденцией русских царей и оттого долгое время носила имя Царскосельского проспекта.

Если Невскую першпективу создавали с оглядкой на шпиль Адмиралтейства, то для новой дороги выбрали доминанту покрупнее – Петропавловский собор, шпиль которого даже сейчас можно разглядеть в щели меж домами. Раньше этих домов не было, и одно из высочайших сооружений Европы хорошо было видно даже на большом удалении от центра столицы. Поэт однажды сравнил этот шпиль с магнитной стрелкой: она показывает на север, потому что смотрят на нее обычно с юга… Но, кажется, допустимо иное сравнение: он, подобно солнечным часам, отбрасывает точно на юг свою невероятно длинную «тень» – Московский проспект.

|

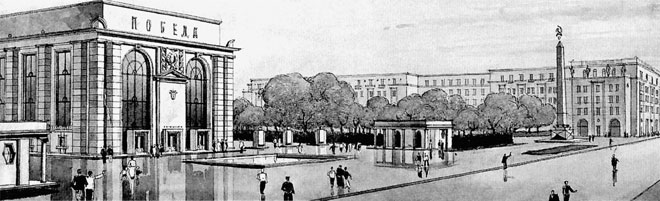

Кирилл Иогансен. Проект реконструкции Международного проспекта и кинотеатра «Победа». 1943 год

В 1950-е без деревьев сад выглядел необычно и архитектура соседних домов смотрелась эффектнее

Башня углового дома на Московском и Измайловский собор вдали словно ведут беседу через головы других строений

|

|

|

|

Можно поспорить, стал ли в результате Московский проспект главной магистралью города – советским противовесом Невскому. По крайней мере, в течение нескольких десятилетий проблема его обустройства оставалась у ленинградских зодчих на первом месте. Недаром, когда в начале 1950-х первый главный архитектор города и в недавнем прошлом активный сторонник переноса

центра на юг Николай Баранов впал в немилость, ему на смену пришел Валентин Каменский, до того активный участник реконструкции именно северного участка Московского проспекта. Свой последний расцвет советская архитектура в Ленинграде пережила именно под руководством Каменского – с ним встретила и свой упадок. Хотя ансамбль советского проспекта открывают дома, расположенные в самом его начале – на Сенной площади, проникнуть так далеко в тело старого города зодчие поначалу не решились. В 1943 году один из первых архитектурных конкурсов, проведенных сразу после снятия блокады, был посвящен участку Международного проспекта от Технологического института до Обводного канала, то есть району откровенно капиталистической и, надо сказать, не слишком притязательной застройки. И то правда, самое заметное здание в этом районе – Фрунзенский универмаг, произведение тоже советское, пусть и довоенной поры. А в центре этого первого участка оказался сад «Олимпия», прежнее название и назначение которого должны были уступить новым. Клинская площадь – такой топоним появляется ненадолго (в материалах конкурса), чтобы затем исчезнуть навеки.

Нет такой площади в Петербурге, да и не нужна она никому. Оттого уже в первые годы после войны от идеи устроить на территории сада целый архитектурный ансамбль отказались, и лишь немногое – ограда, дом с южной стороны – напоминает о том проекте.

Площадь могла пригодиться, если бы осуществилась другая, более масштабная затея – снабдить Загородный и Литейный проспекты полноценным дублером. Кстати, ее истоки лежат в XVIII столетии. Действительно, до устройства Царскосельской железной дороги Клинский и улица Марата являли собой единое целое; в советское время несколько раз собирались построить то ли путепровод, то ли тоннель, чтобы их воссоединить, но так ничего и не сделали.

Дом и монументальная ограда образуют единое целое

Без создания такого проспекта место встречи Клинского с Московским едва ли стоило уподоблять Технологической площади. Как и соседний Малодетскосельский проспект, Клинский остается второстепенным проездом. Также не получилось украсить парк новым кинотеатром взамен сгоревшей «Олимпии». Здание в створе 6-й Красноармейской могло стать чем-то вроде прежних церквей или театров посреди старинных площадей. Выстроенная в 1960-е годы в глубине сада телефонная станция, равно как и современный супермаркет, по сути, заполнила пустоту – и смысловую, и композиционную. Конечно, в этом месте требуется нечто, иначе куда же ведут парадные ворота? Но на первых послевоенных снимках сад загадочно пустынен…

Дом с башней

Градостроительная роль, отведенная дому с башней на углу Московского и 5-й Красноармейской, сегодня тоже не вполне очевидна. В его

постановке объединились два популярных в послевоенной точечной застройке приема: дом с угловой башней и сквер на углу двух улиц, посредством которого можно было из всякого перекрестка сделать небольшую площадь или сад. Прообразом такого гибрида мог послужить расположенный неподалеку дом на углу Вознесенского проспекта и набережной Фонтанки, перед самой революцией перестроенный Дмитрием

Крыжановским. Это редкий для неоклассицизма пример угловой (нарушающей симметрию) башни, ну а своего рода выемка перед ней, похоже,

появляется там вообще впервые. Каменский возвел похожую башню, но с восьмигранником наверху, в котором тогда, наверное, видели дань национальным традициям, а потом повторил ее на углу улицы Трефолева и проспекта Стачек в Кировском районе. И вообще, видимо, это с его подачи такие высотные элементы получили широкое распространение в послевоенном Ленинграде. Довоенное строительство вертикальных мотивов чуждалось. Но именно возвращение в старый город подтолкнуло к установлению диалога и с колокольнями старинных церквей, и с башенками доходных домов. Здание на углу 5-й Красноармейской и Московского – один из первых примеров сталинского дома с башней в Ленинграде, дальнего и к тому же довольно скромного по части этажности родственника столичных высотных зданий. Поразительно то, как аргументировали тогда необходимость высотной доминанты в этом месте: во-первых, дабы завершить перспективу новой важной магистрали Клинский проспект – улица Марата (вот отчего дом отодвинут от угла); во-вторых, дабы внести острый акцент в панораму Московского, в этой части такими постройками не изобиловавшего. И ни слова о драгоценных квадратных метрах! Теперь такого образа мышления уже не встретишь, и если у какого-нибудь дома спроектирована башня, то только с тем, чтобы он был заметнее и чтобы квартиры наверху получились с эффектными видами…

Кроме этой башни, все остальное в кварталах у сада «Олимпия» вышло гораздо скромней проектных предложений 1943 года. Потребность в кинотеатре наконец удовлетворили, возведя в конце Дойникова переулка, на Бронницкой улице, типовое здание. И хотя у дома на углу Московского и Малодетскосельского проспектов нет пары в северной части сада, своеобразным эхом кажется поставленная позади, на похожем

остром углу (Батайского и Дойникова переулков), тоже нетиповая школа. Отказавшись от довоенной мегаломании окраинных новостроек (увы, вновь обретших актуальность в хрущевско-брежневскую эпоху), зодчие не только смогли привнести в облик города несколько остроумных штрихов, но и выработали нечто вроде заведомо фрагментарной застройки, которой незавершенность не повредит. И даже пойдет на пользу. И если тонкий

слой сталинских кварталов в южной части Московского проспекта кажется почти потемкинской деревней, призванной скрыть убожество панельных домов, притаившихся за ними, – досадным памятником несбывшимся надеждам, то незавершенный (даже почти не начатый) ансамбль в саду «Олимпия» не выглядит творческим провалом. То немногое, что удалось сделать, здесь, как и во многих других подобных районах старого города, выглядит более чем достойным дополнением его исторической панорамы. Иван Саблин

Башню специально чуть отодвинули от угла улицы, чтобы Клинский проспект получил эффектное завершение

|